生态、交通与县际纷争——以清代漳河草桥的修造为中心

【作者简介】程森(1984—),男,陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心暨中国历史地理研究所博士研究生(西安710062)。

【原文出处】《清史研究》(京),2010.4.129—140

【基金项目】教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果(06JJD770018)。

我国南北地区的河流水文差异较大,南方地区受土壤、气候等影响,河道一般来说较为固定,洪枯期径流量总体上变化不大,便于建桥、摆渡;而北方地区降水集中,年际变化也大,河流含沙量高,善淤善决(尤以黄河、卫河、漳河、滹沱河、永定河等河流为最)。因此,北方地区河流之上搭设桥梁不如南方为易,多以渡口沟通往来,特殊河段只能搭设草桥或浮桥以便交通。以往对于北方河流的水文生态、水利等方面的研究较多,而从交通史的角度还不多见,最近樊如森对于民国以来的黄河航运情况做了相关探讨后得出了不同以往的结论,即民国时期黄河航运不仅没有走向衰退,反而有了更大的发展【1】。不过总体上探讨华北地区河流与交通的关系仍有待深入,华北平原明清生态史的考察也未将河流与交通之关系纳入考察范围【2】。另外,以往交通史或历史交通地理的研究多侧重于交通制度、交通线路与附属设施的考辨和交通网络的形成等方面【3】,这对宏观角度复原历史时期交通的总体或区域性的面貌多有贡献,但交通与自然、人文等诸方面关系很多,如交通线路的选定、交通设施的修造都要考虑自然环境等因素,而且交通设施的管理、维护也会与交通线路、设施所在地方社会发生诸多关系。明清时期地方县政的一个重要方面即是对于交通及其附属设施的维护管理(如驿路系统),而且在交界地区,交通设施的兴建、维护还可能涉及不同政区之间的协调、合作,甚至会产生矛盾,漳河草桥的修造即是如此。

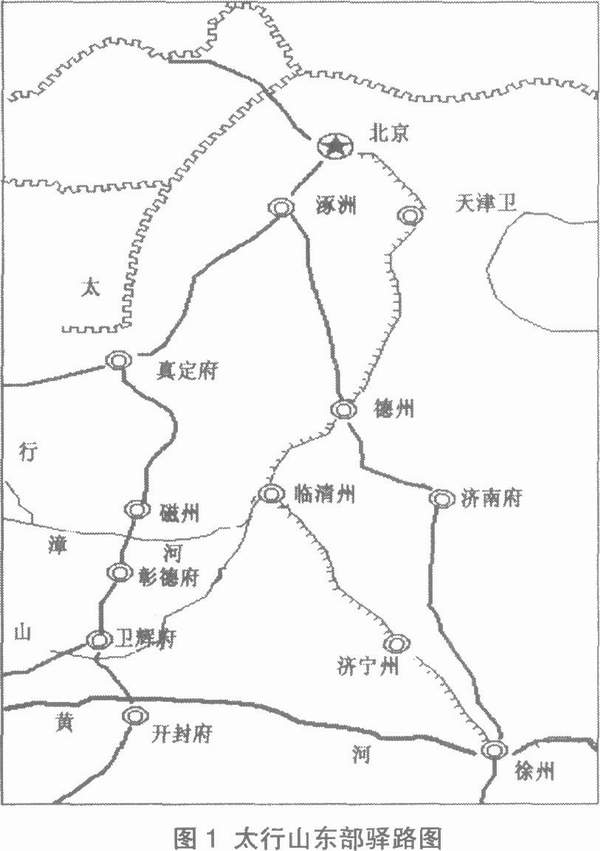

漳河从山西发源,东流人华北平原后河道摆动频繁,明清时期时而人卫河进入南运河,或又曾夺滏阳河北流人海【4】,这不仅对于明清北方漕运构成威胁,而且对于南北交通顺畅与否产生了影响。明清更迭,漳河在直隶和河南交界地区有一段成为直隶与河南的省区交界线,即直隶广平府磁州与河南彰德府安阳县、临漳县的交界河段,东西走向的河道成为南北交通的障碍,这一河段与北方地区南北大动脉交汇(明清时期这里也是华北平原两条驿路交通大动脉之一,今京广铁路即南北贯通于此),在现代化交通设施出现之前,漳河洪枯水期只能通过摆渡和修筑简易桥梁的方式沟通南北。受漳河生态变迁的影响,漳河之上的桥梁只能以草桥的形式搭建,而且选址多有变更,又因漳河草桥属于国家驿路系统的附属设施,其修造被摊派于此交界地带的几个州县,成为此交界地带州县之间纷争的根源。本文即以漳河草桥的修造及其所在地方州县之间的关系为线索,探讨华北地区河流生态与交通、国家交通与地方社会之互动关系等问题,以期能对交通史的研究有所助益。

一、建桥以渡:草桥形成之生态因素

我国南方地区河网密布,土质黏重,河道变迁不如北方频繁,故而河流之上易建桥梁,桥梁也成了南方地区典型的人文景观,所谓“小桥流水人家”。北方地区河流的径流量表现出较强的季节性,含沙量也大,枯水期水退沙出,间或可以通过,但也很少完全断流,对于交通往来毕竟仍有所限制,而且洪水期这种交通限制作用尤为明显。清末,美国人明恩溥就注意到华北地区河流的交通阻隔作用,他说:“中国北方的河流虽然没有南方那样多,但仍然对通行形成了一定的障碍”【5】,北方地区河流易涨易退、善淤善决的特性,使得桥梁的修筑并不能如南方地区一样能充分发挥效用,故而一些大型河流之上固定的桥梁不太常见,渡口却很多【6】,明恩溥也没有讨论北方地区河流的桥梁,他只是细致地考察了北方渡口的摆渡情形。

在民众日常生活中,摆渡完全可以解决交通问题,而无需兴建桥梁以便沟通,而且在河流枯水期,水退沙出,一些河流也可以通行。如乾隆五十七年五月十五日,蒋攸钴奉命典试贵州,由北京南下经过漳河时“山水未发,河中淤成沙路,南北分而为二,俱可径行”【7】。但这种情况毕竟与河流降水补给量的季节性关系密切,只能出现于“山水未发”时期,通常情况下河流还不至断流,对于交通的阻隔作用仍旧存在。交通有着官方或国家属性,国家公共交通的设置,包括交通线路、形式的选择,重要交通设施的兴修、围护等是国家进行社会控制的重要手段,尤其是古代的驿路交通系统。在非常时期军政信息的传递遇到大型河流的阻隔靠摆渡往往贻误信息传递,远不如兴建桥梁节省时间,所谓“遇山开道,遇水搭桥”。如临漳县境内漳河之上虽有多个渡口,但嘉靖《临漳县志》仍说:“临漳漳水经流,不假舟梁,民必病涉,公私阻滞”【8】。桥梁是陆路交通最重要的附属设施,是跨越水道实现陆路连接的主要方式,明清桥梁种类众多,按建筑材料划分,可以分为石桥、木桥、砖桥、土桥、铁索桥、草桥、藤桥、竹桥等等【9】。大型河流之上兴建桥梁也并非易事,除了资金、劳力等社会因素外,它也涉及河流水文、生态的问题。上述明清桥梁出现这么多类别,也大多与此相关。笔者所见,北方地区河流之上除了渡口以外,官方多以浮桥或草桥沟通往来。如淮河明洪武六年五月,“造渡淮浮桥”【10】;嘉靖时期,河南浚县道口镇因卫河过境,过往民众“轻肋小牒,以渡以济,往往沉溺,民病涉焉”【11】,于是知县葛公建立浮桥;漳河则有草桥之设。只是渡口可以常设,浮桥或草桥则与河流一样属季节性兴修,如明代保定府的主要桥梁如官桥、拒马河桥、北河桥、西河桥、白沟桥等都是冬作春撤,长沟桥、南门桥、阎家湾桥等,都是随毁随修【12】;漳河草桥也是秋冬搭建,春夏撤桥,其原因还是北方河流的上述水文、生态因素,河流流量随季节性变化,桥梁难以持久。

那么,漳河之上为何要搭造草桥呢?漳河为北方地区较大河流,发源于山西,有清、浊二源,于河南彰德府涉县交漳口汇合,进人河南彰德府林县、安阳县,东经磁州(明代属河南省,清雍正四年改归直隶广平府)人彰德府临漳县境内,此后或人卫河,或分流北行与其他河流交汇后人海。漳河属季节性河流,泥沙含量大,有“小黄河”之称,在磁州与安阳、临漳交界的一段河道与太行山东麓南北通行的古老通道呈十字交错。在海河水系形成以前,华北平原东部河网众多,一片汙莱,南北交通多取道太行山东麓,后世相沿,成了古今南北交通的要道,明清时期也是北方驿路最为重要的一条(见图1),清末京汉铁路(民国称平汉铁路)、今京广铁路也贯通于此。虽然由北京南下经真(正)定府西跨太行由山西亦可南下、西行,“是为捷径。然险隘不通大车,故取路河南”【13】。磁州、彰德府(今安阳)正处于南北之冲,驿路冲烦,为南下南方诸省之要道,故有“十省之冲衢”之称。不过,漳河的横亘阻隔了这条官道,而且漳河善淤善决,河槽宽广,不易设置石桥。乾隆《安阳县志》说“漳水湍悍,迁徙不常,而沙土性松,不可叠石,秋冬寒河以架草桥,则可耳。明郡守刘聪曾作漳河石桥,后废不复,亦地势使然”【14】。于是漳河之上除常设渡口外,古代多设置草桥或柴桥沟通南北。早在北周大象二年(580),宇文忻攻克武陟后,进至相州(今安阳),尉迟迥曾以“精甲三千伏野马岗,忻以五百骑袭击,斩获略尽,进至草桥。迥又据守,忻以奇兵破之,直趋邺下。”【15】漳河含沙量在海河水系主要河流中仅次于永定河和滹沱河【16】,在枯水期如能徒步渡河则可,否则设置临时性柴桥以通往来,如宋代楼钥北上经过漳河时,也看到“水缩沙出,中多石子,俗传可以暖腹,南向循河行三四里,于陋处作柴桥,以渡”【17】。

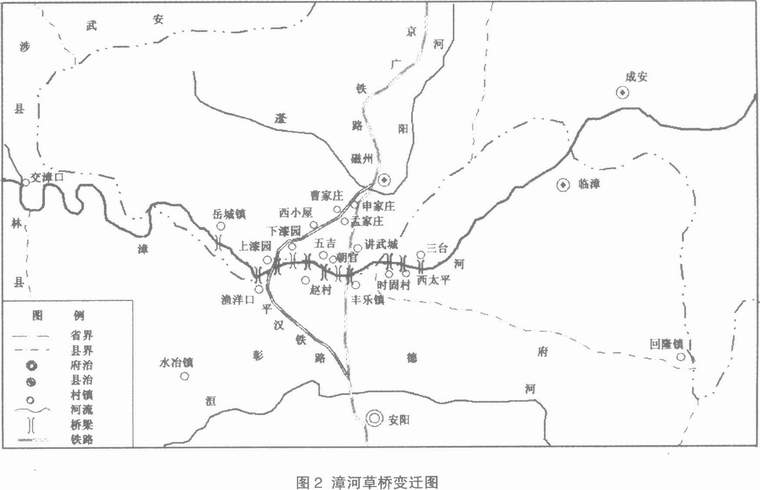

可见,清代以前漳河之上搭设草桥是有古法可循的,只是并非常制,从明末开始方为定制。乾隆《安阳县志》说漳河草桥之兴修自“明季”至清朝,“历数十年而并无变更”【18】。这种做法一直延续至清末。因南北驿路取道磁州讲武城与安阳丰乐镇之间,漳河草桥也多兴建于此,故习惯上称之为丰乐镇草桥或建隆桥。清代以前漳河草桥的构造不可考,而且选址也并非一直在丰乐镇,有时在磁州岳城镇,如嘉靖《磁州志》称:“建隆桥本州南三十里岳城,跨漳河,今废”【19】,万历时期,又在磁州朝官(冠)村南搭设【20】。清代漳河草桥的兴修日期、构造则较为固定,桥以木桩架成主体结构,上面再铺草蒙土,每年农历九月兴修,次年夏初五月撤除【21】(有时在二月撤除【22】),撤后则由漳河官渡或民间渡口渡河。

清代漳河草桥每年一修,因受漳河水文变迁影响,其选址也是不只在丰乐镇一处,变迁极为频繁,或在临漳县境内,或在磁州、安阳境内,只是总名之曰“丰乐镇草桥”而已。这是由上述漳河水文所决定的,随变随修,并无固定地点,而且每年农历九月已是秋季,水势已有所退,此时兴修稍稍有所便利,所以光绪《临漳县志》说:“(漳河)汹涌善决,土性柔缓。故桥不可以石成,惟秋深水涸时,以木造梁;春则撤之,其势然也。”【23】

二、界在三属:草桥变迁与州县轮修

临漳、安阳境内漳河之上多有民间自发所建木桥、草桥,如临漳县薛村桥、马庄桥、张小庄桥、佛屯桥、砚瓦台桥、砖寨营桥【24】;安阳县渔洋渡口,临漳县三台渡口也建有草桥,只是这些草桥均归居民自行公搭,在管理上纯为民间自发建设,并非常设,随废随修,也不累民。然而,漳河草桥则是官方驿路系统的附属设施,每年按期修造,草桥的要求规格自然比民间草桥要高,漳河草桥因官方驿路经过,称为“官路草桥”,而且官方桥梁的修造却要摊派于此处地方州县之上,由民间出资,官方管理督修。清初,“每年九月,临漳与磁州、武安、安阳合作草桥。夏初则撤,其木植柴梢堪用物料,俱各收贮以俟来年复用”【25】,四县各出工料、银两前往草桥所在地共同搭造。康熙二十七年经磁州知州朱廷相与临漳、安阳、武安县令商议,定为“四县轮流分搭,越岁一更”【26】,但此后武安县以“隔境搭桥不便,秉准免办,且各处民心不一,不愿合力公办”【27】,于是最终定为磁州、安阳、临漳三县分年轮流搭造草桥,一直相沿至清末。

这些州县要提供修桥所需木料、草料,并派夫运送至造桥地点搭造草桥,办料所需银两则由胥吏催科于州县民户。官方对于此种做法,似乎很“无奈”,称磁州与安阳之间的驿路,“南通十省,地处冲衢,往来差使以及递解人犯饷鞘等项既无车畜行店,势不能不向民间雇备”【28】,但又言“地方力役之征原非得已,若不随时留意稽查,力为撙节,必致劳民伤财,非特心有未忍,抑且民不能堪”,可见官方自然明了此种累民做法之害,只是“留意稽查,力为撙节”而已。对于此现状并未意图改变,具体原因留待下文详述。

漳河草桥因漳河水文的影响,其选址也并不固定,也加剧了修造草桥的难度。嘉庆时期朱云锦叙述漳河水文说:“乾隆五十九年,漳水盛涨,由临漳之三台村,挟洹人卫。六十年,经河抚臣奏明,捐款堵筑,工甫竣而涨骤发,漳复横溢南趋。自此遂于内黄县之豆公村,与卫水合流。漳性浊,水一石挟泥数斗,且涨落无常。”【29】漳河草桥的兴修选在秋冬之交,选址多有变更,也是考虑到漳河水文情况。

最初,漳河草桥选在丰乐镇斜对岸之武吉村,“后五吉之水分而为二,始下移于讲武城,然河身阔几三百丈,岁废金钱万计”【30】。顺治十一年,磁州乡宦张沿提议将草桥改于安阳渔洋口渡口处搭造,此处“土人支木,其上覆以茅,终岁勿坏,盖由此地西接太行,水泄石上,两岸土固而陋”【31】,河身窄狭,水缓沙停,“岁可省工料三之二”【32】。然而不久,又因国家用兵安塘,安阳腰站设于丰乐镇,磁州腰站设于花村,“皆与渔洋口之道相左”,遂复移桥于上漆园。顺治十二年桥再移于赵村北,至康熙二十三年河口冲决,又移于下漆垣,“其费几与讲武城等,二十四年知州任塾以兵罢,撤塘,议仍移桥归于渔洋口不果”【33】,至乾隆初年,“所建亦无定处”【34】。漳河自渔洋口以下,河道渐宽,武吉分水后,至临漳境内往往南北迁徙,冲漫两岸,渔洋口处河道浅窄,的确有方便之处。而且,清末京汉铁路漳河大桥也是建于渔洋口东边不远处之西高穴村与磁州上漆园村之间(见图2),当时负责筑桥的比利时工程师们在丰乐镇与讲武城之间漳河河道勘察桥基时,发现河床深处全是流沙,他们断定“在这种地壳上,是根本建不成铁路大桥的”【35】,于是改建铁路大桥于西高穴村附近。

无奈因官方驿路在讲武城与丰乐镇之间,漳河草桥的兴修也多于此处东西摆动。乾隆四十二年(1777)八月初三日,临漳绅士吕游再次请求改草桥于渔洋口兴修,“以乞修复旧制,以苏民困”,禀告于磁州知州德公,德公再禀上宪后再无消息,所议随即搁浅。到了八月二十日吕游好友安阳冯翔羽又至磁州,再次请求改设草桥于渔洋口:

漳河草桥原无定处,前人父母惟恐劳民伤财,故用磁州乡绅张滑议,定于渔洋渡口,河身窄狭,水不变迁,可为久远之计。不意有倡为异说,以扰败善政者,民间之苦难更仆数矣。借工程浩大之名,故沿村号树,无有数目,得贿賂买免,则放赵甲而逼钱乙,其无钱买免者,则责治而押纳之,此号树之害,其苦一;今年荒旱,牛骡马大半口赢,雇工佃户大半逃走,以饥肠饿腹之夫御赢瘦待毙之马,佻佻公子,行彼周行,有号哭道路而已,此运送之害,其苦二;一家有木累及四邻,故凡有成材之木,人皆视为妖物,谁肯作养,成材者日复一日,年复一年,所谓故国尚得复有桥木乎?此树木价贵所由来也,其苦三;棚木之上必用铺草,似此卤荒,如何置办?其苦四;下椿、起椿必用水马,稍不谨慎而性命在顷刻矣,此修筑之害,其苦五;沙土松缓,水流迁变不定,桥搭于此,河迁于彼,此吏胥之喜而百姓之忧,其苦六。凡此六者,皆渔洋所无也。而或者曰“迁道数里,行人不便”,初不知用勾股求弦之法,所差仅六里有奇,而州南十里、府北二十里皆洼下,遇雨雪载途,则车马不通,绕路崎岖。出入口下,行人之苦有难言者。不如渔洋大道之高平坦荡也。今若仍复旧制,迁桥于渔洋,则一州两县感恩戴德,无有穷极矣。【36】

禀文所列兴修草桥之六害可归纳为办木料扰民、运送害民、草不易得、造桥危及百姓生命和水文不定、桥梁难定。其中木、草为生态方面,年年“号树”培植木料不仅费财而且扰及四邻,秋冬季节草料难得,更兼土质“卤荒”不易措办。而百姓之忧却是胥吏之喜,因为催办木料不仅可得贿赂,而且年年造桥亦可从中敛财。康熙《磁州志》称漳河草桥“以前胥吏、里棍从中侵蚀,每次靡费千金,大为民累。至(康熙)三十六年轮磁州搭造,知州蒋擢亲为设法节省,其木料车脚夫役工食之费稽核明晰,绝无中饱,而桥工以成。自后每当轮修,俱以此法行之,不复如当年之重费矣”【37】;临漳县同样如此,“(漳河草桥)向例村庄按户鸠钱,胥役作奸派累,大为阖邑民害。雍正七年,知县陈大蚧捐俸盖,后仍派民钱”【38】。漳河草桥兴修经费虽有时由地方官员设法节省,甚至捐俸,但由民户“鸠钱”毕竟仍为经费之根本来源,胥吏扰民也就难以避免。若改道渔洋口则可大大缓解民间疾苦,但仍有人认为“迁道数里,行人不便”,冯翔羽计算后仅多出六里。

早在顺治十一年张滔请改于渔洋口就有人提出异议,“一时起而难之者仍不能不鳃鳃过虑,曰‘驿骑得无疲顿乎?荆棘初翦,伏莽乘之,致贡乘轺而过者得无戒心乎?’”,彰德府知府胡公却不以为然:“由邺抵磁七十里耳,益以数里不足为马病也,且孰与病民?”最终由磁州、安阳、临漳“共襄厥成”【39】,所费仅十之一二,五日即完工,只是其后不久草桥因上述用兵安塘原因又改于丰乐镇。甚至有时因漳河迁徙不定而不在丰乐镇与讲武城之间兴修草桥,一些地方官员也认为道路较远,不如丰乐镇近便。乾隆时期,彰德府知府李渭在彰德府所做政绩之一即为“漳河当孔道,旧设草桥于临漳,道回远,移于丰乐镇”【40】。于是,漳河草桥也就多在丰乐镇与讲武城间驿路附近兴修,也自然保留着上述“六害”,一直相沿至清末。

既然草桥不能改建渔洋口,民力也就不得舒缓。虽然漳河草桥曾于临漳境内时固村、西太平村、三台村兴修,但临漳境内属漳河下流,河道比丰乐镇以上更易迁徙不定。道光时期,临漳知县姚柬之向河北道员王风生禀告境内漳河水文就称:漳河“迁徙靡常,已非西门豹、史起之故道也。缘河身甚浅,旁无堤岸,水落归槽,至夏秋水涨之时则泛溢两岸,自十余丈至四五十丈不等,滨河地亩时被其害,土人谓之曰‘浪漳河’,难以治黄之法治之”【41】。以故漳河草桥多在丰乐镇及以西之安阳、磁州其他地点修筑,已非,临漳境内。磁州(为散州)、安阳和临漳原来皆为河南彰德府属辖州县,雍正四年因磁州居滏阳河上游,民众独擅水利,经怡贤亲王禀准划归直隶广平府管辖,统一分配水资源。这样漳河草桥的兴修就涉及了两省三州县轮流兴修,一年一更,虽然临漳与磁州、安阳接壤,但漳河草桥大部分时间不在临漳境内,临漳也就认为其并无义务修建草桥,意欲退出。临漳退出轮修就会加剧磁州、安阳之造桥负担。安阳、磁州坚决反对,围绕着草桥兴修之义务词讼不断,最终影响到了县际关系。

三、隔属不便与县际矛盾

乾隆十五年(1750)九月,高宗南巡返京,经草桥北渡漳水,曾作诗两首,其一题为《丰乐镇》,曰:“一桥连两堤,两者限一水。迎者即纷来,送者亦旋止。守臣有尔我,予心何彼此。周裨寰海内,孰非我赤子。”【42】虽然高宗以民之父母自居,但地方之间各分畛域是行政管理中的通病,“守臣有尔我”在交界地区表现得更为突出。

渔洋改道不成,草桥苦累之害不除。康熙二十八年(1689),临漳鉴于武安退出草桥搭造,随即禀告彰德府知府也希望退出,其禀文不得见,然而作为临漳县的搭桥合作者,《安阳县志》中却保留了坚决反对临漳退出的公文,文曰:

漳河草桥,安、临、磁轮流搭盖,岁某临漳士民以隔属不便控,邑绅衿具呈申办,略云:事惟公可久,物不平则鸣。如今日临漳之士民冒援赦款,抗违旧例,推卸搭盖漳河草桥,嫁祸邻封,不得不公恳详察,请宪批夺者也。夫漳河草桥每岁秋成以后,安、临、磁公同搭盖,自明季以至我朝,历数十年而并无变更。继于康熙二十七年二月内,蒙升任磁州朱(按:磁州知州朱廷相)以每岁分工搭盖劳逸不均,致多争竞,以伤邻好,因而会商良法,挨次轮流,事属至公。伊时通详各上宪,批允遵行,永以为例。此二十七年之原案,有可据也。暨二十八年六月內,临漳士民妄以越攀难堪等情,呈恳详免。蒙前任本府吴批令会议报夺,及会稿详覆,亦奉有“成例已久,不便更张”之批。此二十八年之原案,亦有可据也。且查临漳亦有草桥,木料每岁解银十八两九钱零;漳河渡夫,岁支工食银十三两六钱零,载诸全书,班班可考。况渡口额设之船,安、临、磁各备其一,而桥工按年轮搭,安、临、磁各任其劳,详诸郡志,历历可稽。今临漳士民捏称工劳费重,冒援赦款内所开“地方有现行事例,不便于民者,详察开列,具题更止”,强欲详请,以冀脱卸于安、磁。殊不知木料银两奉裁之后,此桥向系官拆、官搭,有何不便于民?昔之司牧爱民之念,未尝不切,断不遗害于民间。如果不便于民,当日亦必力请中止,断不遵循至今日。诚有如本府太宗师大老爷所批“漳河界在三属,轮搭俱有成案。设有偏苦,亦不隐忍至今”。且曰“临邑新裁项下,原有搭盖草桥银两,当年先有定制,则今日协济之举,自非无因”,此真词简意切,难逃秦鉴者。及奉驳查,乃谬以当年原系协济木料银两,非令临邑之民驼载木料,前往隔属鸠工。噫!理屈词穷矣!夫此项银两,当年果系协济,何以全书內,并未载有协济二字?且木料银两,与安相若也;渡船渡夫,与安相等也,既无此盈彼缩,难言协力相济。总之,临邑士民既不翻阅节批、详案,又不究心全书、郡志,屡以偏词争胜,妄图推卸。但成例历今数十年,而强欲纷更于一旦,不特安民在所不甘,磁民亦所不受。即谕临之士民,而今其详察旧案,确查全书、郡志,虽百其言,亦不能自解,当亦自悔其谋斯下而计亦左矣。【43】

嘉庆《安阳县志》同样录入该文【44】,可见安阳县通过县志的方式一再试图确立临漳与安阳、磁州轮流搭造草桥的合理性,以免临漳推脱造桥义务,而加负于安阳、磁州。临漳一旦退出则只有安阳与磁州合修,缩短轮修周期,从而加剧二县地方的负担,显然这才是安阳县坚决反对的原因。安阳县反对临漳退出的依据包括临漳县境也有草桥,纳人县财政内;临漳与磁州、安阳均负责选派漳河渡口渡船、渡夫等,不仅仅修造草桥而已,而包括草桥在内,这些皆“奉有成例已久”,不能一旦更张,贻害于磁州、安阳。不过,上文已言临漳境内也有民众自行修造之草桥,数村合修自不用官方财物,安阳所言临漳草桥“木料每岁解银十八两九钱零”实际是临漳县志所记官方漳河草桥之“解银”,至于漳河官渡渡船、渡夫毕竟不如草桥兴修之费为巨,所以安阳反对依据并无多少分量,以之来否定临漳因隔属不便修造草桥之苦。官方驿路在磁州、安阳之间,漳河草桥也是这条官方驿路的附属设施,而且多数时间在磁州、安阳境内搭造,临漳虽与其接壤,隔境造桥确有不便,而且此前临漳县还一直协济磁州驿递银两、夫马(下详),已属偏累,可见临漳之申请退出造桥并非无病呻吟。

虽则如此,临漳意欲退出修造草桥之举并未获批,仍旧被迫执行成例。那么临漳县修造草桥之苦到底如何?漳河草桥为何不能改道渔洋口以便地方民生呢?同治十年(1871),临漳知县骆文光再次申请将草桥改建于渔洋口,意欲减轻临漳之苦,草桥所反映的各方利益也得以显示出来。骆文光首先写信致磁州、安阳地方官,曰:

致磁州、安阳启者,查漳河草桥之在丰乐镇者,前据敝县绅耆“以安、磁驿路,应由安、磁百姓修垫.不当拨累临民”赴各上宪衙门具呈。光(按:指骆文光)检阅旧案,当年临邑囚有协济磁州夫马,每岁留支工料银四千余两,是以桥梁道路亦由临民帮同搭造。迨雍正年间磁州改隶广平府,临漳协济夫马、工料银两亦改归磁州留支,敝县仍按丁地照额解存司库,从此临民得免协济之累,而桥工乃相沿未去,小民苦之。盖安、磁地方富庶,且在本境搭造易于为力,临民势居下游,汙莱不时,隔境代人搭桥,其难易实大相悬殊。从前邑绅吕游,磁州绅士张滑皆有改道渔洋之议,光亲往漆园、渔洋等处履度。方知张、吕二公之言不特谊切桑梓,实为老成之见。查由磁境之申家庄分路从孟家庄、西小屋、上漆园至渔洋开渡,抵彰德府城共计七十余里.与丰乐镇大道程途相等,且道路高爽无泥淖之苦。西山佳气郁郁葱葱,沿途村庄稠密无异山阴道上。然愚民寡识,亦有不愿改道者,在丰乐镇之人多以涂饰门面开旅店为生,若行旅、差使改走渔洋则门可罗雀,此丰乐镇之人所不愿也。安、磁夫马、丁役图丰乐镇有茶坊、酒肆之便,渔洋张显屯、洪河屯虽有旅店,总不若丰乐镇之华靡自便,此往来官人之所不愿也。在渔洋之人唯恐改成大道,车轧、马驰有损于田苗,见其害不见其利,此渔洋一带之人所不愿也。安、磁、临三处轮值搭桥之年,票差四出,按地派钱,工书、丁役皆有沾润,若改归渔洋则不得派敛,此三处丁胥所不愿也。要皆小人之见,不知大局之所在,张、吕二公言之详矣。我辈为官与民办事,固不可逆情以干誉,亦不可苟安以贻讥。久悉阁下实心为政,有利必兴,有害必除,用敢献其狂瞽,还祈察酌施行。至公馆、马拨以及护送兵役,凡有河道之处,向视口岸为转移,不能拘定。况衡漳著自《禹贡》,城邑屡经变迁,何论道路村庄?惟渔洋之桥向用水马,不钉阡桩,问之该处居民,有言河底多沙石,桩木不能下钉者,此固囚陋就简之说。若令制一巨锥锐其下,用力打之,即石根亦开矣。想高明亦必以为然,毋烦多赘,附呈地图一纸,即希览察。【45】

骆文光不仅指出了临漳之困苦,地方人士反对改道渔洋口的原因,而且对于在渔洋口造桥之技术也为谋划,并提供详细地图一份,甚至对于磁州、安阳地方长官提出“期望”,“我辈为官与民办事。固不可逆情以干誉,亦不可苟安以贻讥”,言辞恳切又落到实处。磁州境内滏阳河灌溉水利颇为发达,是北方地区著名的灌溉农业区【46】,安阳境内洹河水利如万金渠等灌溉设施也较兴盛【47】,而临漳却居漳河下流,漳河迁徙不定,致使县境“汀莱不时”,西门豹、史起所倡之水利事业已是历史遥想,不如磁州、安阳富庶,所以骆文光说三州县造桥“其难易实大相悬殊”。由前面万历《磁州志》卷首所绘舆图来看,当时草桥并不在丰乐镇与讲武城之间,而在朝官村南,而官方驿路也有一条从滏阳桥分出南经曹家庄、小屋(清代分为东、西小屋)至朝官村草桥,并不一定要经由讲武城与丰乐镇之间。

可见骆文光所说“由磁境之申家庄分路从孟家庄、西小屋、上漆园至渔洋开渡,抵彰德府城共计七十余里,与丰乐镇大道程途相等”并非凭空捏造,而是大抵有前路可循。丰乐镇的历史相当久远,因其所处南北交通的要道,历来为北渡漳河的必经之地,早在宋代从相州(安阳)北行的大道上,每十里置一马铺,丰乐镇正处于这个官道上,楼钥经过丰乐镇时见到“居民颇多,皆作小坞以自卫”【48】,说明当时丰乐镇即为一大聚落,历元、明、清南北大道一直经过此地。清代安阳县境内集镇除了水冶集外,只有丰乐镇最为发达,“商贾辏集之处,烟户最稠”【49】,镇内店铺繁多,南北往来人士多栖宿于此。可见丰乐镇的繁荣正得益于南北官道经过此地,一旦交通线路改变势必影响到丰乐镇地方人士的切身利益。所以,骆文光所分析安阳丰乐镇人士不愿改草桥于渔洋口之原因确是有凭有据,丰乐镇草桥与地方社会之种种利益关系也被暴露无遗,也表明漳河草桥虽是国家交通设施却与地方社会的利益有着千丝万缕的关系。

除了给安阳、磁州地方官员写信,骆文光也向彰德府知府咨文禀告,其文曰:

敬禀者,窃查卑县绅士禀陈地方疾苦內有漳河草桥一条,以安、磁驿路岁有支销,应由安、磁百姓修垫。不当扳临民代为支差,请改道渔洋,以免三处民累。禀奉本府批饬核议详办等因。卑职检查旧卷,考核府县志书所载.从前丰乐镇草桥本系磁州、武安、安阳、临漳四县合作,后武安县因隔境搭桥不便,秉准免办。且各处民心不一,不愿合力公办,遂定为安、磁、临三州县分年轮流搭造。昔年三处百姓同力协作,尚属众擎易举,迨定为分年轮搭,则卑县民累愈甚。盖三年之后所收木植、物料均多朽烂、散失,是以每逢轮值应搭之年,必须采办新料。且地非本境,采办木植,运送物料处处受人欺讹,所费倍于安、磁二处。卑县桥工向按地亩派钱,每粮银一两派制钱一百文,照额征粮银四万余两,计算共可派制钱四千余串。旧章归工书、差役承办,各乡民以工多浮费、桥非本境,相约推诿,不肯踊跃交钱。后经卑前县现任温县孙令,因临民疲累,钱粮尚难照额征解,桥工更难比追,由是推与四路绅董自行催收搭造。行之数年,绅士承办亦不能无弊,小民同一苦累。同治三年,前署县现补林县李今,因催办桥工稍急,绅士联名赴府上控,桥至次年正月尚未搭成。六年秋,某到任正值搭桥之年,力求撙节。每粮银一两止派制钱六十文,该绅董等亦勉力趋公,至十二月下旬始得告竣,距二月拆桥之期不过一月有余。是临民徒有搭桥之名而无搭桥之实,而劳费苦累实有不可以上达宪听者。本年又值卑县搭造,该绅董等因前次桥工尚多逋欠皆畏缩不前,并请援案禀求酌免。某查当年临邑囚有协济磁州夫马,岁支_工-料银四千余两,是以桥梁道路亦由临民帮同办理。迨雍正年间磁州改隶广平府,临民协济夫马工料银两亦裁归磁州留支。从此临民得免协济之累,而桥工相沿未去,因循数十年。虽有三处绅民沥陈苦害,请改至丰乐镇以上之渔洋渡口搭桥,以省民力,而地方衙门以此为利,惟恐桥工改归别口不得派敛、讹索,是以每议改道渔洋,即哗然以为不便。因思漳河与黄河形势相同,丰乐镇草桥向视口岸之宽窄以为准定。历查旧卷有在丰乐镇以上之赵村、五吉、漆园等处搭造者,有在丰乐镇以下时固、西太平、三台等处搭造者,总而言之为丰乐镇草桥,其实并无一定之处。犹之黄河上自黑垌下至陈桥总名之曰柳园口。某前任封丘县任內,因柳园口垌头将渡船挪至陈桥以下,往来差使远绕八九十里,致无驿之封民受有驿之累,迭经禀请,上提黑垌不准,下挪陈桥。无如垌头、水手与祥符丁役串通把持,阳奉阴违,现奉臬司在黑垌口捐设渡船,多年积弊始行洗剔改正,过往行旅无不歌诵于道。可见整理地方公事非不能办,由于蹈常习故者多,关心民瘼者少。又有无知之人扰于其间,故善政之稀问也。兹某亲往上游渔洋等处履勘,察得各口水多泛溢,坍涨无定,惟渔洋一口两岸皆属山根,无冲决之患。察看该处口岸不过六七丈,由磁州城南十里之申家庄分路,至渔洋过河抵彰德府城共计七十八里,核与走丰乐镇程途相等。若丰乐镇草桥改至渔洋,不独临民得免永累,即安阳、磁州百姓亦可免派扰。盖渔洋每年冬月有草桥,由该处百姓自行搭造,今若改走差使,桥工必须加搭坚实。丰乐镇草桥每年在司库请领桥工银三百九十两,以后统归安阳县请领,发给该处绅民,以为帮贴之资。……自渔洋至府城,沿途各有集镇、旅店尖宿之所,且不过严寒冰结时暂走渔洋,余月仍在丰乐镇摆渡,似无不便。某思当此民穷财尽之际,地方官苟能遇事体恤,稍予变迁,节省一分民力,即培养一分元气。催料寓于抚字之中,岂外此哉?……【50】

在这里骆文光更是不顾得罪上官,甚至不惜援引自己在封丘为官之经历,来说明拘泥陈例之害,希冀能改草桥于渔洋口。虽然骆文光这些公文有理有据,言之凿凿,很遗憾所议最终并未执行。除了漳河草桥申请改道之事外,同治六年骆文光任上,正处于北方捻军活动时期,骆文光治军械,修城垣,缓民赋,颇有建树,光绪《临漳县志》为骆文光立传,对其功绩颇为嘉许,但也对漳河草桥屡次申请改道不成表示遗憾,称“惟丰乐镇桥工累民卒不得请以为憾”【51】。县级政区有等第之别,安阳为彰德府首县,地方官员处理事务时恐怕对此是有所考量的,虽然安阳县处驿路之冲,但每年在司库所领造桥“工银三百九十两,以后统归安阳县请领,发给该处绅民,以为帮贴之资”,临漳却无此优待。而且首县往往能占有先机,早在明弘治初年,临漳县民“原应邺城驿馆夫,后被安阳用幸更于回隆驿,民苦不便,累损无伸。公(指临漳知县周公)于弘治三年历申抚巡、都按欲改正之,当道执法不从,力辩千百余言。虽皮肤受荆,不辞其苦,当道察其有子民之责,方改正之。”【52】这样,再考虑到骆文光文中所提及草桥与各地方人士之利益关系,对于临漳无法退出造桥义务和草桥改道不成之原因我们也能细细体会出来。

四、国家交通与地方义务:县际纷争之根源

那么,为何这样一个官方桥梁修造之经费不能由官方妥善解决,而要累及两省三州县民众,延续数百年之久?这要从明清驿传系统的管理来说了。

漳河草桥是国家驿传系统的一个附属设施,其兴修与国家整个交通系统的管理有着必然的联系。在清代以前,驿站并不同时具备文报传递、官员接待、物质运输三项功能,清代逐渐将这些功能合而为一,驿站与铺、塘等配套,最终形成了一套完善的驿传系统,其构成和功能的完备性使其在清代的政治、军事生活中具有重要作用,驿传系统作为政治信息传递的载体,与各种公文制度共同构成政治信息传递系统,为实现政治控制的目的提供条件【53】。在明代,漳河草桥的修造并非定制,自明季相沿至清初,而后不改。修造草桥的原因在当时除了便于驿路交通外,笔者也怀疑明末战事频繁,国家不靖,漳河驿路冲繁,故而设置草桥,方便军旅行进及护送军需物资等,漳河草桥的兴修成为定制可能正因为军事原因。大兵过境、军政信息的传递依赖桥梁更为便捷,上文骆文光禀告彰德府知府之文也隐约透露出漳河草桥与“公馆马拨以及护送兵役”之关系。清初南方形势不明朗,顺治时期因用兵安塘,草桥又改回丰乐镇也表明了这种军事要求。

为了一改明末驿站累民之状,清代着意改革,在驿传差役制度方面,将明中期以后由“民当”改为“官当”的趋势固定下来,使之固定化、制度化,并于顺治二年(1645)作为谕旨发布。这样也就改变了驿传系统的经费来源,原来都由官府向民间征派.改革后则由官府从赋税正项中划拨,严格执行,自顺治至康熙初年二十多年的时间内,清朝中央一直旗帜鲜明、不遗余力地推行这项法令。康熙十四年(1675),规定:“司驿官藉口钱粮应付不敷,私令民间帮贴者,降三级调用。”【54】帥然而,中央的规定只是为驿传系统的运转提供了一个标准,在实际运转过程中,各地驿传经费虽出于地丁银,但不同地区往往会有不同的经费筹措方式。对许多的州县来说,减轻驿站繁重差役的第一个思考方向是争取邻边无驿州县的协济【55】。这在各地多有表现,驿传系统最终要落脚到各个省区,在国家驿路干道沿线,即所谓“冲繁之地”,驿道所在州县虽有官银维持驿传系统的运行,但实际运作中经费多有不敷,这就产生了要求邻近州县帮贴、协济之举,不过起初只是协济该州县提供驿站银而已,并不派夫马直接前往该州县服役,其后则渐兼有提供夫马、帮助搭造驿站附属设施之举。早在明代,在交界地区的交通设施管理中就已有数县合修之举,如万历时期全椒县与和州合修的浮桥、正德时期广西罗州和茗盈州合修的囋绕桥【56】。漳河草桥,据嘉靖《彰德志》记载安阳丰乐镇北之漳河桥每年九月“与磁州、临漳合力作之,夏初则撤”【57】,清代延续这一传统,其原因还是协济磁州驿站银所至。

前述骆文光追述临漳帮同搭造漳河草桥之原因是“当年临邑因有协济磁州夫马,每岁留支工料银四千余两,是以桥梁道路亦由临民帮同搭造”。武安县同样如此,乾隆《武安县志》曾记武安县此前之漳河草桥、协济磁州驿站之经费情况,“漳河草桥木料银二十九两二钱二分二厘三毫……乾隆二年钦奉圣谕案内漳河渡夫各路铺司兵准复原额……漳河渡夫四名工食原额银十四两四钱”,而协济磁州驿站原额银就有“四千三百二十二两五钱七分九厘,闰月原额银三百五十六两五钱”【58】。可见,虽然漳河并不在武安境内,然而武安与磁州搭界,武安县不仅要协济磁州驿站,而且也要派遣漳河渡夫、修造草桥,好在康熙二十七年武安县获准退出。而临漳县因与磁州、安阳交界,且漳河横贯县境,协济磁州驿站、协同搭造草桥更被认为是“理所当然”。

上述安阳县反对临漳退出修桥之文中认为临漳援引“当年原系协济木料银两,非令临邑之民,驼载木料,前往隔属鸠工”为临漳“理屈词穷”之证,然而事实并非如此。据光绪《临漳县志》载,顺治初年临漳县知县王象天曾言及临漳县县情,其中之一为协济之害,“临漳有协济磁所递夫之案。明时原协济解银,非提调夫役也。自顺治元年,磁牧力争径将所夫推临漳亲行供应。夫临离磁四十里,往往车牛到而差遣过,差遣到而车牛回。且中隔漳河,夏雨冬冰,过渡苦犹涉海矣。”【59】顺治十二年,已为太仆寺寺丞的王象天又向顺治帝上奏临漳县协济之苦,称“夫协济之名原以本地冲繁借外县解银帮贴。查临漳协济磁州额派银四千余两,前朝皆解贮磁库,该州支应。我朝经制未定之初,磁州遂措勒临漳往州走递,但临漳距磁州四十里,中有漳河阻隔,冬月苦冰坚,夏日苦水涨。一遇差繁,磁州旁观不应,计必赴临漳催觅,往往夫车未到差遣已过,或差遣未到夫车先期,守候已数日。且官因鞭长不及,致钱粮靡费,势不至夫逃、所困不止。臣愚谓宜照例将额派银两仍按数预解磁库,听该州附近供应之为便也”【60】。议下部院,部院又饬河南布政使、彰德府知府、临漳县知县详禀原委,最终定夺。据临漳县知县万廷仕称:“协济磁州递运所牛夫在明时每年额派银四千二百二十四两,解贮州库,磁州就便走差,成规已久,及至差使频多,遂攀临民赴彼走递,隔属隔河自不免州人勒索之苦”,彰德府知府则称“只缘明末(临漳)协银不前,该州拉留临役走差,相沿至今,实漳邑自招之累也,而磁州是以为成规矣。至顺治五年,该县遵照赋役每年征银四千九百二十八两”。河南左布政使佟延年认为“临漳协济磁州递运所一款,由临邑协济站银不前,以致磁州拉留临役走差,其越境供应之苦,自取之也,于人何尤?为今计之,合将临漳应协磁州所银两责令按季关解,如逾季不给即揭报参处,该州亦不得累其越境,庶应协者知警,而受协者获有实用矣。”最终裁定临漳县照旧协济磁州递运所四千九百二十八两,必须“及时完解磁州以资应付,该州不得仍前指勒,如违参处”【61】。这就表明,清代驿传制度的改革虽有国家政策,但在实际执行中各地并不统一,清初财政拮据,驿传政策的推行阻力颇大,各地只能依靠地方实际区处执行,协济州县之派累也就只能默许,也附带包括驿路附属设施,如漳河草桥的协同搭造。

所以,地方官员也坦承:“地方力役之征原非得已,若不随时留意稽查,力为撙节,必致劳民伤财,非特心有未忍,抑且民不能堪。本县(指安阳县)南通十省,地处冲衢,往来差使以及递解人犯饷鞘等项既无车畜行店,势不能不向民间雇备”【62】。漳河草桥处于国家驿路之必经地段,其修造有明代故法可循,修造经费又是一笔不小数目,数县轮修自然比一州县修造要省费。也就是说,国家交通控制的执行过程中,并不一定要完全考虑地方间的空间关系,漳河草桥即使不在临漳境内,也不惜牺牲临漳之利益,这是临漳历来之请不得批准的根本原因。而且随着时间的推移,草桥与地方利益群体的关系日益密切,改道也就难定,骆文光也说:“此桥在上官以为二百年之旧章,在临民以为二百年之害!书差、保地皆欲于中取利,即地方有司亦有以此为利者。故去之甚难,今欲改至渔洋以除三处民害,更有所不能。总之,今之从政者多奉己而不在民众”【63】。漳河草桥造桥经费只要不摊派于地方州县,也就无需改道,至光绪二十九年,临漳县士绅彭九龄等“分呈直督、豫抚两辕,以丰乐为安阳磁州之境与临无涉,蒙饬核议,经知县周秉彝禀府准每年由豫、直司库各领银四百九十五两,磁、安、临三县轮年搭造,又恐水宽工大,乃捐筹制钱二千缗,发典生息,以备大工津贴,丝毫不以累民,数百年之害至此始除了。”【64】三年后(1906),京汉铁路也已通车,驿路系统的作用逐渐衰退,漳河草桥也被撤销,到民国二年(1913),北洋政府宣布将驿站全部裁撤,驿路系统最终退出了历史舞台。

总之。漳河草桥的修造反映了河流生态、国家交通与地方社会,以及地方社会之间的多重关系。自然生态对于交通线路、附属设施的影响无法从过去交通史的研究中得到清晰的认识,在地方文献中却记录详细。如顺治初年,因黄河决口,山东地区黄泛严重,南北交通瘫痪,于是南方数省差遣、运送皆走河南官道,这给河南驿路沿线民众带来了深重负担,河南巡抚贾汉复上奏称:

河南驿递向日虽曰繁难,官民犹可支撑。自从黄河决后,东道水阻,凡江浙等省一切差使旧由山东驰驱者,近皆绕道河南。且迩来湖广等处捷报屡传,军情孔急,一差动用马百匹或数百匹,即至少亦不下数十匹。是以河南既苦本省差多,又苦别省遗累,官民之心力空竭,目前之供应万难……自河决以来,奉差者阴受稽迟而不觉,未暇论其远近;邮递者困于支持而莫诉,亦未暇论其劳逸。因循日久,两承其弊,困苦至今,岂可不极而思返?况今河口已塞,水归故道,山东一路久称坦途……在当年衢虽通乎数省,差原分有两路,冲途官民尚苦莫支。后因黄河冲决,东道淹阻。合天下差使率皆取道于豫,而豫之夫马是以屡倒屡逃……臣前在彰德供兵,亲见大路两旁倒毙马骡不可胜数,甚有骡马不敷累及民马,所夫不足累及农夫。禁之势有不能,行之民不堪命……今欲苏驿困而济军机,惟在更正驿路、照旧行差之一着耳。【65】

贾汉复所奏随即获得批准,江浙等省差使遂复走山东。再如尹玲玲对于历史时期三峡地区地质灾害、环境变迁与长江航道,沿线交通安全与地方社会关系等方面也曾做过细致梳理【66】。所以生态与交通的关系、内容颇为多样,需要深入探究,纳入交通史研究的视野中去。另一方面,从社会控制来说,国家是社会控制的最大主体,为维护王朝的正常管理秩序,就要运用多种控制方式使社会秩序有效运行。交通是实现这些控制的重要措施,也是社会控制的方式之一,王朝军政信息的畅通都要仰赖整个国家交通系统的正常、有效。然而国家交通控制并非浮于地方之上的宏大结构,而是要仰赖地方社会的切实执行或变通处置,以便实现其正常运作,这样国家交通控制必然与地方社会发生着诸多联系和互动。国家交通在地方的执行需要地方乃至地方间的协作执行,地方间的水平协调因各自利益的不同往往发生矛盾,这就需要国家垂直控制、干预的出现,但在漳河草桥这个个案中,水平协调无法得到妥善解决时,垂直控制却仍维持现状长达百年之久。这也表明,历史交通问题不单单是以往研究所呈现的线状的交通格局和点状的交通设施的分布,而是有着丰富的内容,这应是今后交通史研究所要继续深入的地方。

注释:

【1】樊如森:《民国以来的黄河航运》,《历史地理》第24辑,第285页,上海人民出版社2010年。

【2】参见王建革:《传统社会末期华北的生态与社会》,三联书店2009年。

【3】如苏同炳:《明代驿递制度》,中华丛书编审委员会发行,1969年;白寿彝:《中国交通史》,商务印书馆1993年;杨正泰:《明代驿站考》,上海古籍出版社1994年;王文楚:《古代交通地理丛考》,中华书局1996年;刘文鹏:《清代驿传及其与疆域形成关系之研究》,中国人民大学出版社2004年;张艳芳:《明代交通设施管理研究》,天津人民出版社2009年等。

【4】明清时期漳河摆动情况,可参见石超艺:《明清时期漳河平原段的河道变迁及其与“引漳济运”的关系》,《中国历史地理论丛》,2006年第3辑。

【5】[美]明恩溥:《中国乡村生活》,陈午晴、唐军译,中华书局2006年,第23页。

【6】如黄河中下游河段的渡口、码头分布较多,可参见樊如森:《民国以来的黄河航运》,《历史地理》,第24辑,第285页,上海人民出版社2010年。

【7】蒋攸铦:《黔轺纪行集》卷一,道光三十年刻本。

【8】嘉靖《临漳县志》卷2《桥津》。

【9】张艳芳:《明代交通设施管理研究》,第279页。

【10】《大明会典》卷75《方域五》。

【11】《孟龙川文集》卷14《浚县新建道口浮桥碑记》,万历十七年刻本。

【12】弘治《保定郡志》卷3《地理·桥梁》。

【13】[日]竹添进一郎:《栈云峡雨日记·上》,张明杰整理,中华书局2007年,第24页。

【14】乾隆《安阳县志》卷2《建置》。

【15】《隋书》卷40《宇文忻传》。

【16】此为1984年数据,据邓绶林等编著:《河北地理概要》,河北人民出版社1984年,第194页。

【17】【48】楼钥:《攻媿集》卷111《北行日录上》,《四部丛刊初编·集部》。

【18】乾隆《安阳县志》卷12《杂记》。

【19】嘉靖《磁州志》卷1《桥梁》。该方志舆图上标出讲武城南部漳河上有“漳河古渡”,并无桥梁图示,而境内滏阳河上却绘有很多桥梁,说明漳河桥梁当时并不常设,见嘉靖《磁州志》卷首《舆图》。

【20】万历《重修磁州志·舆图》,万历九年刻本。

【21】民国《续安阳县志》卷6《交通志·桥梁》。

【22】骆文光:《禀改安磁驿路草桥》,同治《临漳县志略备考》卷4,骆文光纂修,同治十三年刻本。

【23】【24】【25】【38】【64】光绪《临漳县志》卷2《建置·桥梁》。

【26】【30】【33】【37】康熙《磁州志》卷9《桥梁》。

【27】骆文光:《禀改安磁驿路草桥》,同治《临漳县志略备考》卷4。

【28】王凤生:《河北采风录》卷2,《中国水利志丛刊》,广陵书社,2006年。

【29】朱云锦:《漳卫合流说》,贺长龄编:《皇朝经世文编》卷105。

【31】张溍:《渔洋桥记》,康熙《磁州志》卷17《艺文下》。

【32】【34】乾隆《彰德府志》卷10《桥梁》,乾隆五年刻本。

【35】政协河南省安阳县文史资料研究委员会编:《安阳县文史资料》第1辑,1988年,第142页。

【36】同治《临漳县志略备考》卷4,《卫漳考载》。

【39】张溍:《渔洋桥记》,康熙《磁州志》卷17《艺文下》。

【40】《清史稿》卷477《李渭传》。

【41】【47】【49】【62】王凤生:《河北采风录》卷2《临漳县水道图说》。

【42】安阳市交通志编纂委员会编:《安阳市交通志》,人民交通出版社,1990年版,第339页。

【43】乾隆《安阳县志》卷12《杂记》。

【44】嘉庆《安阳县志》卷28《识余》。

【45】【50】同治《临漳县志略备考》卷4。

【46】参见王建革:《传统社会末期华北的生态与社会》,第29页。

【51】光绪《临漳县志》卷7《列传·宦绩》。

【52】正德《临漳县志》卷7《名宦》。

【53】【55】刘文鹏:《清代驿传及其与疆域形成关系之研究》,第1-9页;第230-231页,第254-256页。

【54】(光绪)《清会典事例》卷696。

【56】张艳芳:《明代交通设施管理研究》,第290页。

【57】嘉靖《彰德府志》卷1《地理志》。

【58】乾隆《武安县志》卷9《赋役》。

【59】(清)王象天:《邺下苦案跋》,光绪《临漳县志》卷16《艺文·杂志》。

【60】【61】【63】光绪《临漳县志》卷16《艺文·杂志》。

【65】顺治《河南通志》卷39《艺文·贾汉复更正驿路疏》。

【66】尹玲玲:《明清两湖平原的环境变迁与社会应对》,第七章,上海人民出版社2008年。

来源:《明清史》2011年第2期