20世纪20、30年代北方农村钱票泛滥的考察——兼论与南方地区的差异

【内容提要】20世纪20、30年代北方农村钱票泛滥,从实物和史料两方面都得到证实。钱票不同于国家银行、各大商业银行发行的纸币,也不同于各省、市银行发行的纸币,它是县及县以下政府、商会、民间金融机构及商号发行。北方钱票以小面额为主,由于钱票集中在北方一个时期,这与当地特殊的商品经济相联系。正是北方农民的相对贫困才使钱票有了生存空间。

【关 键 词】北方农村;钱票;乡村币制

民国时期农村钱票的泛滥,不仅因为币制混乱,也与当时农村商品经济状况密切相关。[1]透过20世纪20、30年代北方农村钱票泛滥的现象,考察这一特定历史时期中国区域货币经济的发生、发展形态,也给某些已有的结论提供新证据。[2]之所以选择北方4省,是因为该地钱票流通泛滥的程度要高于同时期的其他地区。民国是中国钱票发展的顶峰,而20、30年代北方4省更为突出。

北方钱票泛滥问题较早提出是在清道光年间。1838年山西巡抚申启贤的奏折称“江、浙、闽、广等省行用洋钱,直隶、河南、山东、山西等省则用钱票”。[3]王业键将19世纪中叶的中国划分为三大货币区:北方为铜钱、钱票兼行区;南方白银、私票及铜钱三足鼎立;西北和西南为传统的银铜复本位制。[4]概言之,北方多钱票,南方多白银。20世纪20、30年代中国币制混乱达到极点。但经济史学者对此鲜有讨论,现在所见的是钱币学家的专题研究:吴筹中对近代钱票作了概述。[5]张志中较全面的总结了各地钱票的实物图片及相关文字资料。[6]石长有以其绝无仅有的收藏量执泉界牛耳,部分钱票已成书出版。[7]戴建兵《中国钱票》则收集了全国各地近代钱票发行的各种文字资料。[8]无论是实物图片,还是文字资料,都揭示了民国时期北方钱票品种之多的事实。本文通过对民国时期北方钱票泛滥的多角度考察,旨在探讨其与当时农村商品经济的关系,进而联系当时的政治环境和经济决策。“将钱币的收藏研究与社会经济史的研究结合起来,会使我们的钱币学研究的内容更加生动丰富”[9],也使经济史研究的手段多样化。黑田明伸运用非对称性分析,提出不同面值的货币有不同层次的流通市场。这为我们研究北方钱票流通提供新的视角。[10]黄宗智等人对近代北方地区农村商品经济的发展的争论,也为我们探究北方钱票问题嫁接了全新的思路。

一、从现存实物看20、30年代的北方钱票

民国某些时期钱票在全国大流行,各地都有相关记载。将黄河中下游和长江中下游两个地区进行对比,更有典型意义。北方4省和南方6省分别代表上述两个地区。

这里选取北方4省2156种钱票样本作为基础材料,分别为山西省308种,河北省272种,山东省1535种,河南省39种,4省占全国总数的70.93%。[11]另外,从全国范围看,除西藏、青海、宁夏外,本文共涉及民国时期各类钱票样本3037种[12];南方6省503种钱票,其中江苏(包括上海)104种,浙江15种,安徽24种,江西91种,湖北40种,湖南229种。6省合计占民国钱票总样本数的16.56%。

由于约1/3的钱票未印年代,我们抽取部分印有年代的钱票进行分时段对比,其中北方4省钱票样本1404种,南方6省钱票312种。具体见表1。

从表1可知,民国时期北方钱票发行量明显多于南方,北方占总样本的七成,表1标注年代的钱票显示,南方6省票仅是北方4省票的1/5。从钱票各个时期发行情况看,无论是北方还是南方,年代分布都不均衡,集中在20、30年代,北方更为明显。

钱票实物样本统计显示:北方山东最多,河北、山西次之,河南最少。南方6省中,湖南偏多,江西、安徽次之,湖北、江苏、浙江最少。其规律不难看出:各省的金融业发达程度恰好与钱票流通量呈负相关关系,湖北、江苏、浙江三省金融业发达,尤其是以上海为中国近代金融业的中心,其辐射地包括江浙两省,而汉口在近代也是长江中游地区的贸易枢纽和金融中心。

实物纸币在多大程度上反映当时的史实?石长有先生是中国近代民间私帖、私钞收藏之集大成者,不仅数量多(数以万计),范围广(覆盖全国),而且时间长,在国内首屈一指,其藏品自然是最有代表性的。当然,由于年代久远,现在收集再多,也只能是其中很少的一部分,但姑且当作是对当时钱票的抽样调查,也应该是相当有价值的。

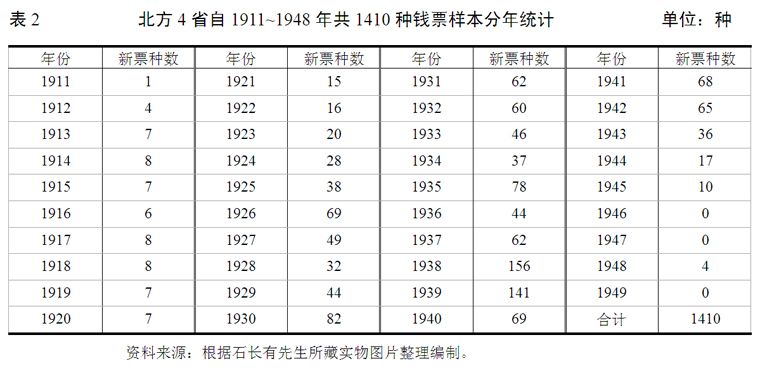

从现存实物钱票看,4省共选取印有年代的实物票1410种,我们可以从时间纵向上来观察北方4省钱票在各个时期的发行情况。

纵观民国时期北方4省钱票实物抽样统计,38年间钱票呈明显的阶段性突变。表中显示,民初10年发行不多,年均发新票6.9 种,20年代前半期年均发行23.4种,后5年年均猛增到55.2种,30年代年均发行75.5种,40年代年均降到22.2种。

从上表看出,钱票发行各个时期差距很大,与时局变动关系密切。1926年前后是第一峰值,4省发新票69种,这与国民军北伐有关。第二个峰值出现在1930年前后,发行82种,时值中原大战。第三个峰值在1938年前后,也是钱票发行最高峰,156种,正是抗战爆发后北方全面沦陷时期。此外,1935年前后钱票数量的起伏,是受法币改革的影响。

再从横向上看,现存实物钱票能在多大程度上反映当时钱票发行实情,即实物票的覆盖面如何?北方4省选取钱票样本共计2156种,其中印有年份的钱票1410种,占65.4%。这部分实物票可以反映各时期钱票流通的基本面貌。2156种实物票在4省各县分布情况为:民国末期山东有108个县,钱票实物遍布100个县,占全省92.6%。河北省72个县有钱票实物,占全省130个县的55.4%。山西省76个县,占全省105县的72.4%。河南仅21个县有实物,比例较低[13]。2156种钱票分属于269个县,占4省454个县的59.25%[14]。以上足以说明其普遍性和代表性。南方6省中湖南钱票最多,分布在29个县,占全省75个县的38.7%,钱票集中在安化、浏阳、益阳等少数县,其他县较少。数量与晋冀两省接近的湖南钱票,覆盖率却低得多。南方其他5省覆盖率就更低了。

二、北方农村钱票发行主体的多元化

民国时期北方农村钱票的发行是多元化的,发行机构主要有两大类:第一类为官方性质的机构,如官银号、县财政处、经济维持会、合作社、乡公所、商会及军队等。第二类是私营工商业,包括银钱业的钱庄、银号和非金融业的商店、工厂、作坊等。[15]从第二类的银钱业来看,钱铺、银号、当铺等机构之间并没有严格的界限。[16]如山西孝义县在乾隆时“遍及城乡”的钱铺、钱店,后逐渐发展为专业钱庄。到20世纪20、30年代,有的更由钱庄改组为规模更大的“银号”[17]。因此本文仅以钱庄作为银钱业的代表。

(一)南北方钱庄数量的比较与钱票的发行

根据刘克祥的研究,以北方4省与南方6省民国时期各县农村钱庄数量对比,可从一个侧面了解南北乡村钱票发行的差异。南方6省中,被调查的126个县自1921~1937年共有钱庄756家,平均每县拥有钱庄6家;而北方4省被调查的156个县,在同一时段共有钱庄1111家,平均每县拥有钱庄7.1家。[18]考虑到各省被调查县多少不一,用每县平均法作对比应该是较为准确的。在这10省中,自1921~1935年山东省平均每县拥有钱庄数最多,约为10.4家,且山东省被调查县数为69个,也是最多的,占山东108县的63.9%,说明山东各县农村钱庄数量普遍较多。这与上文所述山东各县钱票普遍发行较多是相一致的。有一个因素值得考虑,那就是各县面积。直观上人们总觉得北方4省各县面积要小于南方地区各县,这里不妨根据相关资料作一下计算。长江中下游6省总面积约90.84万平方千米,共有418个县,平均每县2173平方千米;北方4省总面积约69.55万平方千米,共有456个县,平均每县1525平方千米。[19]就是说北方各县面积仅为南方6省各县平均面积的70.18%。将面积因素考虑进去,如果北方4省与南方6省按各县等面积计算钱庄数,北方每县平均钱庄数量约是南方6省每县平均数量的1.69倍,这是个不小的差距。

下面需要讨论钱庄与钱票的关系。在20年代钱票发行高涨时,钱庄数量达到最大。但钱庄不是唯一发行钱票的机构。钱庄所发钱票在农村钱票总额中占多大比例?不妨以山西省农村各机构发行钱票为例:山西“各地县银号、钱庄、信用合作社及典当业等发行私票角票,合计约有700万元”,其中全省约半数以上“县银号发行纸币共200余万元”,信用合作社发行角票,“总计约有67万元”[20]。根据1933年调查,全省当铺 158家约发行纸币134万元[21]。到1935年,钱庄纸币被勒令收回2年后,尚有21万元未收回。据此推断,山西省钱庄在30年代发行量在21万至300万元之间,至多发行额占全部私票角票的四成以上。

(二)非金融机构的钱票发行

到1935年后,钱庄急剧衰落,数量骤减,而钱票发行量(据表2)却达到最高峰。这说明钱票发行与钱庄的发展并不完全一致。实际上,20年代钱票的发行数量远没有30年代多。钱庄数量下降伴随着钱票数量猛增,必然有相当数量的钱票是由非金融机构发行。下文将从两个方面分析:一是商号发行钱票,二是官方及公团机构发行钱票。

1.钱票发行由银钱业专营向各业兼营的转变

商号兼营钱庄业务,并广出钱票,流通乡里。20、30年代,河南“伊阳(汝阳)县地处山区,交通不便,经济比较落后,境内钱庄业多系无牌号兼营。主要经营百货、故衣、粮行、花行,兼营有钱庄性质的存、贷业务。资金大都不很大。‘裕丰号’在伊阳县城东街以经营粮行、花行、土布为主,兼营钱庄业务,资本约有三万元,自清末至1947年,存在40余年”。[22]河南省邓县“较大集镇均有专营或兼营钱业的商号”[23]。20年代在五台县河边村,阎锡山之父阎昌春开设庆春茂、庆春泉两家商号,经营绸缎、杂货等业,并出钱票放高利贷。还曾发生一穷汉手持500文钱票到店不能兑现,穷汉以鞋底怒捶钱票的闹剧。[24]山东泗水县的银号、钱庄“都兼出铺票,用自出的铺票放债,以扩大经营资本”。元昌号钱庄于1918年因铺票失信而倒号。此后由于社会动荡,为避免声誉过大,招抢灾祸,泗水仅有的两家钱业记东昌钱庄、怀安堂银号相继改称杂货店和布店。但“他们‘庙’改了,‘神’没有变”,仍然发铺票和高利放债。[25]河北保定民国时期的“钱粮店”,是一种最典型的商号与钱庄的结合体。保定城内的粮行大户,为便于粮食买卖兼营银钱、存放款等业务,并出银钱票。客商进城粜粮后,可把粮款存于粮栈或由粮栈付给银钱票保存,用时再支现金。对于存者方便使用,易于保存;对于粮栈则可以占用现金流通,这是双赢之举。信用素著之户,所出钱票,尚能流通市面。[26]

商号发行的钱票,在钱庄渐衰之时,越来越成为农村市场上主要的货币形式。山东淄博“1925年后,周村、博山各有20余家钱庄发行角票、钱票。同时出现了各行各业滥发纸币的混乱局面”。[27]山东“潍县货币情形,向有各钱庄所出之京钱票,自一千文至百千文不等。民国十年(1921年)后,此种钱票逐渐取消,在市面流行之铜元票角票颇为紊乱,甚至杂货铺、摆摊小贩亦自由发行,虽政府明令禁止,仍有存在者”。[28]1937年前,潍县等地的纸币杂乱。山东省银行纸币,平市官钱局、民生银行的角票,都曾在本地区流通。当地的银号、商号印制钱帖子较为广泛,仅潍县城印发钱票的即达百家,发行额为30万元左右。[29]20年代后,山东荣成县境内发行钱票非常普遍,黄山乡27个村,村村有人出钱票,就是摊商小贩也发行钞票。[30]

根据1933年调查,山东27个县有商号发行角票、铜元票等辅币券,占38个被调查县的71%。除部分县是中、交两银行纸币及平市官钱局钞票与商号钱票共同流通外,还有14个县商号发行的“土票”却成为市面唯一流通的辅币券。“潍县、安邱、青州、临淄各产烟草区域,即通用此种土票。该地收烟庄口付款多用中交钞票。但五元以下之烟收付款,不许用银行钞票,只能用当地土票”。[31]5元以下“只能用当地土票”,应是商业习惯,而非政府指令。郯城县商业“门头票”与此相似。1918年该县马头镇“长发”杂货店首出“门头票”,各商号见其有利可图,纷纷仿效。据不完全统计,至1933年,马头镇等五镇约有80家商号出“门头票”,用以收购农副产品,或以货币形式在市场兑换流通。一些资本雄厚、信誉较好者已流通省外,农民亦当货币储存。繁盛间县内“门头票”多至百余种,几有取代通币之势。[32]

2.官方及公团机构的钱票发行

民国时期,发行货币的法定机构是银行,国家银行先后有中、中、交、农四行。1935年以前各省市银行钧发行纸币,甚至铸造地方银元、铜元等硬币。但县以下少有银行,也无货币发行权。但20、30年代,全国各地县及县以下行政机构发行钱票的现象却层出不穷。“中国传统政治结构是有着中央集权和地方自治的两层……地方上的公益不受中央的干涉,由自治团体管理。”[33]正是在自治的旗帜下,各县纷纷发行地方票,发行的机构有县政府、县财政局(科)、县镇商会、行业协会、地方民团、乡村合作社、救济委员会等等。

县政府直接发行的钱票中,代表性的实物有:1926年山东“费县钱票”和“费县临时通用钱票”由费县县知事的董大年主持发行。[34]1939年河南“滑县兑换券”由县政府会同财务委员会发行之。[35]除县政府之外,各县财政局发行的钱票较多。河北省各县财政局发行钱票较多,计有临榆、抚宁、灵寿、获鹿、临城、邯郸、定兴、任县、任邱、钜鹿、高邑、高阳、容城、藁城、永年、赵县等16县财政局发行角票或铜元券,除赵县兵灾善后兑换券发行于1925年外,其余都是30年代。[36] 30年代山西省文水县行政机构发行的钱票实物有:县财政局维持金融券、村民信用合作券、地方金融流通券、村维持金融券、县金融兑换券、县金融维持券、县酒业公会兑换券、村公所救济券、村农民救济券、县农村经济维持会券、村公所信用券、镇卫生医馆兑换券、县信用合作券、县银号兑换券等14种之多。

民国地方自治运动遍及全国范围,由自治组织发行的钱票在南方、北方地区并没有明显的差别。江西钱票“发行单位不仅有钱业公会、商会、商店、当铺、信用社,还有县财务委员会、地方金融维持会、保卫团、县公卖局以及区办事处等”。[37]湖南“公共团体机关发行的市票中,有由各县商会发行的,有由县政府机关及县级财政、教育部门发行的”。[38]

这一时期,县地方纸币中更多是由自治机构发行的。如20年代设立的教育、警察、实业、财务四局(科),其后又在县下设区公所、镇公所及村公所等基层行政部门,直到30年代推行保甲制度等等。以上各级地方行政部门都曾是发行地方票券的重要主体。

在发行钱票的公共团体中,最具广泛性的且带有半官方性质的部门是商会。由于商会是是基于行业协会之上的区域商业综合协调管理机构,因此由商会出面管理,甚至直接由其发行的钱票就更为普遍。根据1933年调查,山东济阳县市面流通“山东财政厅发行之角票及本县商会发行临时救济券一角票二角票两种”[39]。1930年临朐县商会发行10万多元商业兑换所角票,因商会主席被控受处分,商业兑换所撤销,5万多元未及兑换的角票一律等于废纸。[40]随后临朐民间钱票再度潮起。从1929年到1935年法币改革前,河北省由县商会负责发行救济券银角票和铜元票的县有定县、石门、宁晋等35个县。[41]另根据《河北省志·金融志》记载,1935年昌黎县商会亦发行银角票。[42]还根据现在实物,还有1938年南宫县商会临时流通券,1936年蔚县白乐镇商会铜元存款证,1935年故城县郑镇商会临时流通券吊票,1934年涿鹿县商会铜元票。据《中国钱票》统计,法币改革前调查,河北还有临城、内邱、行唐县商会发行救济券银角票。[43]另外《收藏与鉴赏》还记载清苑、隆化商会发行钱票。[44]总之,法币改革前后,河北省由县商会发行纸币的,有据可考的共计45个县。

在3850种全国各县钱票实物中,由144家商会发行钱票240种,占全部票样的6.2%。由于山东私商钱票数量庞大,因此除山东之外全国各县商会钱票占10.0%。山西、河北商会钱票分别占各自实物钱票总量的11.6%、14.8%。北方4省商会共计67家,发行钱票124种,占全国商会钱票实物总量的51.7%。而20、30年代4省商会55家共发钱票91种,占4省民国商会钱票实物总量的73.4%。

三、北方乡村币制中的军绅角逐与民众选择

民国行政层级以县政为界,上有中央和省厅,下有区、乡、镇、村公所。地方政府上层代表封建军阀,下层代表新兴地主、商人及士绅等地方精英。20、30年代,“中国的行政机构从上到下,变成了军人领导绅士的政权”。[45]费孝通认为,中国乡村治理有两套,一套是官方,一套是民方。围绕着合法性问题,“官民两套在基层社会开始纠缠”。[46]军阀统治下的货币制度实际上也存在军绅两套。“地方纸币和私帖是互相依存的,地方金融机构常以民间滥发私帖,破坏金融、力图整理为由,大发省钞,而又因省钞发行太滥,失败以后,私帖复起。”[47]

(一)军绅角逐与乡村币制的产生

各省银行及省钞几乎为军阀所把持。1925年张宗昌在济南成立山东省银行,发行省钞。次年成立军用款管理局,两次发行军用票共计1800万元,两年后该票贬值至1/10。同时为使山东省银行独揽发钞权,张宗昌还依据“修订取缔纸币条例”(1920年),宣布境内80余家中小银行、银号所发钱票、角票一律禁止。[48]1931年中原大战后阎锡山二次上台。“而山西省银行的纸币已使人们谈之色变,钱庄商号为救急起见,纷纷请求发行纸币,省政府一面组织官办银行号发行纸币,一面批准了钱庄、商号的要求,但到1932年阎政权巩固后,又一次下令整理收回钱庄商号纸币。”[49]“子弹与纸币齐飞”正是军阀扩疆拓土的法宝。[50]

军阀时代,兵燹频仍,既无长久之政权,岂有稳定之币制。币制不稳,则币信不存。1921年《东方杂志》提出“自由货币”运动,倡导每年由发行局“换一回新货币”,以减少因政府滥发货币而招致购买力下降的损失。[51]1924年,币制“紊乱至今极矣”,“改革一次,既增一批新币,而旧币依然流通”。“至军兴诸省劣币充斥,更不堪言”,以致造成“无币制”的现状,全因“政府执法自扰所致”,于是发出“币制非国民自行整理不可”的呼声。[52]这种呼声实际上代表了地方士绅的利益。[53]

农村中小商户是“国民自理币制”的实践者、参与者,而作为地方精英的绅士则通过商会等机构充当起乡村币制组织者、管理者。河北高邑于1926年“由商会负责,择本地殷实商号,再觅连环铺保,察看资本,与以限制,准其发行角票。邻县角票亦暂一律通用。计本县发行角票者,共41家,总额为18700元,分一角、二角二种……兑换银币,辅助铜元,信用能守,商民便之”。[54]万全县1933年前,“纸币既告终,现银又枯竭,交易行为至为困难,不得已本国商会始有约殷实钱商十家相互担保,各出铜元票若干之举,以为市面流通之需,而补现银之不足”。[55]士绅及其商会在危机时起到稳定社会经济的积极作用。抗战爆发后,北方大部沦陷,一时政权真空,“无币制”变成了“无币”状态。由商会等牵头维持正常经济秩序,造成一地纸币激增就不足为怪了。这也可以解释为什么北方钱票,如前文实物票显示,在30年代后期猛增了。时局变幻伴随着钱票滥发。七七事变后,蓬莱县县长董兆缙携款潜逃。各乡镇士绅名流、商会集合于县城,组建“蓬莱县临时政府”,由县商会于1937年8月,印发了10万元实为钱票的“蓬莱区商公益会借款条”。商会担保,又从未兑现。次年2月,该票因县城失陷而罢废。[56]这时商会蜕变成军阀政权的替身。

(二)乡村币制中两类钱票的比较分析

乡村币制又分为上下两层,上层为代表绅权的自治地方的行政机构以财政为依据发行的地方票;下层是广大中小商户以市场为导向发行的商业票。[57]现将钱票的两层比较如下。

首先,法偿性不同。地方票常印有“一律通用”字样,表明该票券既可完粮纳税,又可支付交易。以现存钱票实物最好的山东省为例,在284种地方票中,票面印有“一律通用”字样的109种,占38.4%。其实未印“一律通用”的票也具有同样的效力。实物票有1926年董大年在山东费县发行的两种“费县钱票”;1938~1939年,山东临清县农民流通券、寿光农民钱局角票、寿张县田赋印收券、淄川县地方救济券等等。1926年,山东沂水县地方财政处铜元手票背面文曰:“此票盖有县印,伪造者依法处于极刑”。地方票以其强制性而成为地方法币。商业票则只能用于市场找零,票面常印“找零换整”、“零角不兑”字样。在811种山东商业票实物中,印有上述字样的581种,占71.6%。

其次,发行量不同。上述费县钱票和沂水县地方财政处铜元手票面值皆为贰吊,各发行10万张,即20万吊。1938年山东省第五区流通券票面章程明示,该券分两批共计发行50万元。1935年,山西101家银号共发行纸币256万元,其中11家官营银号发行206万元,占80.8%,平均每家发行近20万元;另外58家民营银号平均每户仅2057元。[58]大多数私商发行额现无法考证,但由于总资产及兑现能力所限,每户发行额不可能太多。

第三,流通区域不同。诸如费县钱票之类的“县票”流通于本县范围,甚至延及周边邻县。基层行政部门的纸币,如区、乡、村公所钱票则相应在本区乡流通。30年代河南最典型的县票当属宛西自治纸币:1933年彭禹廷的镇平农民借贷所纸币,1937年别廷芳的内乡县地方金融流通券。[59]同一时期,阎锡山在山西忻县等16县,成立县、村两级信用合作社,发行“信用合作券”,将纸币推行到县下各村。[60]相比之下,商业票流通范围狭小,如果不是总分号连锁经营的方式,私商钱票仅能在所在街道或乡村流通。

第四,造成的影响不同。地方票发行者为自治行政部门,它们以维护公众利益为口号,内容涉及地方教育、卫生、交通、实业、救济等公共工程,客观上有一定稳定社会经济的作用。虽说“以本地之绅民,集本地之款项,图本地之公益”[61],但各自治机关政出多门,各发纸币,难免有掠夺之嫌而加重民众负担。且各机关都因财政收入不足而发行财政性货币,势必引发通货膨胀。私商发行钱票则从牟利出发,依据市场的导向作用,具有一定的内生性和合理性。但因缺乏制度化管理,尤其没有准入制度的门槛限制,私商钱票极易受挤兑而倒票作废。

(三)乡村币制中民众的监督与选择

“民国十三年,百姓真可怜。军队勤换防,官府常敛钱。粮草给养天天催,大小纸票满天飞。有‘利济’、有‘益农’、军用票、省银行,样样俱全不兑现。七折八扣不算亏,末了坑下一大片。”[62]这是20年代山东济宁县流传的民谣,“利济”和“益农”都是当地士绅开设的钱局,因发行过度,被挤兑倒闭,钱票折价兑现,民众受损严重。“仅利济钱票一项就多达1590万吊之巨。因此,济宁一地故有山东‘纸老虎’之恶名。”[63]恶币应作如下细分:省钞、军用票和地方票,以补财政、筹军饷或敛私财为目的,当为恶币之首;私商钱票则良莠不齐,优劣并存。民众在淫威逼迫下无奈地接受官票,但市场上的群体行为间接地表达了民众愿意:滥发之恶币遭贬值被拒用;信誉较佳的良币价值稳定受人欢迎。官票充斥市场,引发通胀,民众自然有规避风险的必要,民国多元发行体制又为民众的选择提供了可能。

私商钱票是民众遭遇政府恶币侵害时的次优选择。私商钱票相对于官票、地方票的优势有三:一是舆论监督,二是兑现压力,三是单个商户的社会影响小。舆论监督要依据公信度。在多种通货竞争存在的状态下,商民竞相将手中的钱票兑换成信誉较著的商户票子,“谁家票子抢手,说明这家信誉不错”。[64]1918~1933年间,山东郯城县集市常见有背着包袱摆摊兑杂钞之“包包钱庄”,兑换区域内各私商钱票,依据“香”与“臭”(信用好坏)面议贴息。[65]商户要在群众中树立良好的口碑,就要长久地做到诚实经营、恪守信用。群众的口碑就是商户信誉评级的渠道,竞争存在的通货间的市场比价则是信誉优劣的直接评分。关于兑现压力,过量的通货将以类似“退潮”的方式返回给过度发行者。[66]至于私商钱票的挤兑影响,怀特认为,“一家银行倒闭不会破坏公众对其他银行所建立的良好形象,因为每一家银行都是独立的。”[67]传教士何天爵描述中国私商钱票为:“如果一旦发生无力兑换的现象而失去信用,业主将被视为同无力偿债的其他破产者一样,受到严厉的惩处。基于此,纸币失信的现象极少发生。”[68]所谓“极少发生”,是相对于滥发无度、强制推行的官方纸币而言。对于私商钱票,戴建兵认为,“地方上稍有实力者,不论是拥有权力还是财力,就可以发行货币……人们对当地有势力者的信任程度,往往会超过心目中遥远的国家的信任。” [69] 石长有也指出,“人们对国家及军阀的信任程度远不如当地的有实力钱庄”[70]。

四、钱票与北方农村商品经济

考察农村钱票,不能不回到农村经济这一基本问题上来。农村钱票的泛滥,半殖民地半封建的社会经济制度是根本原因:国家没有独立健全的币制,银铜奇缺,纸钞滥发;乡村处在封闭狭小的自然经济圈。各地金融枯涩之时,正是私帖兴盛之机。[71]吴筹中将乡村钱票称为杂票:“各地杂票,存世颇多,公私都有,但私票较多,这是半封建半殖民地时币制杂乱的产物。”[72]下面我们将深入到乡村经济的内部去,探寻钱票在其中的生存空间。为方便讨论,下文将聚焦乡村集市,那里是钱票与农产品的交流集散地。

(一)集市贸易与钱票流通

第一,在北方农村商品交易最集中之地——集市——上使用的货币情况。1931年前后,河北满城县“满境偏僻,无汇兑银行、巨商大贾,通行钱币均用现银元。钞券惟中国银行、交通银行两种城内商号稍可通融,乡镇集市不能使行”[73]。同一时期,完县境内“国家银行之钞票,市面虽可以通行,但不能用于乡曲”。[74]那么到底在乡村集市上行使什么样的货币?是日益衰败的铜元吗?在高邑县,“国家发行各种银辅币既不适用,仅赖铜元为辅助货币。于引换场合及零星日用,仍感困难”。[75]铜元携带不便,且因大量外运而日渐稀缺,交易找补更加困难。于是角票代替了铜元票。1935年,河北巨鹿一则乡村见闻说:“五年前,乡民还沿用‘十文’和‘二十文’的铜元,买卖都是用铜元来做单位。为什么四五年的工夫就把旧习惯打破无余呢?原来近来铜元已在急速减少……商家遂乘机印发角票。”[76]

文献资料鲜有农村集市用钱票的记载,实物票中却有大量文字证据。在蓬莱城东塌地桥村集市,双裕福粮店于1930年印发伍佰文票,背面有告示:“近年铜元奇绌,交易咸感困难,多有以纸币暂作周旋……票回每二张付城票壹仟,如兑大小银币及汇票银两,皆可遂城内已成之市作价,以昭信用而酬通融之雅意也。”山东昌邑县柳疃镇聚增祥号1926年铜元票背面,有昌邑县商会发行章程:“平日票到换票,逢三八集期持票人欲串银洋随市作价,双方均宜遵守,勿违此告。”[77] 在每隔5日的集期可将铜元票兑换成银元。栖霞县臧家庄鸿祥永1927年壹吊文钱票,票面印“凭票即付”、“通用市钱”、“二六逢集付钱”字样,这是在集期以钱票兑钱。栖霞县香夼村花边庄锦丰昌1931年壹吊票,印“二六付市票”,则是以村票换市票。在749种20、30年代山东钱票实物票样中,写明某乡村集市的120种,占16%。另在1005种山东钱票实物中(含有年代和无年代),写明集市用票的有200种,占19.9%,另有“四集不兑”或“外集不兑”的票共计47种。[78]从以上集市不同、兑票各异的情形判断,钱票发行及流通多在集市内部。乡村以集市为依托形成一个相对独立而又封闭的经济区。

第二,北方农村集市贸易对钱票数量的特殊需求。河北三河县城外8个区各有一个大集,全为5天一集,每集距县城平均约30里。[79]应该说这样的集相当于镇的规模了。抗战爆发前,河北怀来县新保安镇一直沿用5日为一集,每月逢二七为集日。“每逢集日四面八方的人群,从东南西北的路上肩挑人背、车拉驴驮拥入城内”。其集市交易量素有“饱山饿城”之称。[80]新保安镇16家商铺由商会务管理,统一印制铺票,以满足集市贸易之需。[81]

慈鸿飞总结南北集市的集期差异为:苏南的市镇至清末基本都是“常市”,即每日有市;河北的集镇直至民国时代仍处于“定期市场”阶段,常见为五日集,商品经济发展程度落后于江南[82]。王玉茹、郭锦超认为,江南地区,特别是苏、松、杭、嘉、湖一带,商品经济发达,市镇不再是四乡农家定期赶集的集市,而是每天都有。和北方地区相比,北方大部分还是以“五日一集”和“十日三集”为主[83]。南北比较,北方普遍五日一集,江南(如江浙)则多常市。日日集的交易量更大,所用钱票应更多,而实际上北方多五日集,钱票反而泛滥成灾,何故?从理论上分析,就赶集的农民而言,每五日赶集一次,每次出卖农副产品,并买回生产资料或日用品。看似高效的一次性完成买卖,却伴有四天等待。农民倘有买卖后余款,却只能闲置,换言之,货币处于被动的窖藏状态。就商户而言,发行钱票以收购农产品,并注明“逢三八集期持票人欲串银洋随市作价”、“二六逢集付钱”、“票回付市票”等,正是看中农民手中钱票的间歇流动性,才得到额外的资金积累。这正是商户超资本发行的奥妙所在。从货币需求的角度看,货币需求量与货币流通速度成负相关关系,与商品价值总额成正相关关系,即商品总价值一定时,货币流通愈快,货币需求量愈小;反之愈大。[84]由于农业受季节影响较大,加上北方隔日有集的习惯,使得与土产交易相应的钱票需求呈周期性振荡。“季节性强、振幅大的市场具有储备更多手交货币的倾向”。[85]江南日日有市的货币流通速度显然要大于北方的五日一集。这里不妨将问题简单化,结论就更清楚了。江南货币流通速度是北方的5倍,即使江南市场交易量是北方的2.5倍,北方的货币需求也是江南的2倍。

从实际情况看,江南市场的交易未必能达到北方的2.5倍。根据卜凯的研究,南北两地农民食物消费对比是,北方平均每户14.21元,南方为36.66元。[86]如果仅凭此项,南方确系北方的2.5倍多,但这只是就粮食的消费(即购买)单方向而已。如果从粮食的销售看,“北部农民大都是将价格较高的细粮卖出,而购入价格低廉的粗劣的杂粮以自用”,即所谓“粜精籴粗”[87],就是农民售出小麦等细粮,再购进等量但价格要贱得多的高梁、红薯等粗粮,卖与买价格有明显差异。据金陵大学1929~1933年对22省146县的调查,各种粮食作物的出售率分别为:小麦29%,高粱25%,水稻15%[88],北方代表性粮食作物小麦、高粱的出售率高于南方水稻也是证明。因此仅从粮食消费比较是不准确的,何况生产消费还包括衣着、燃料等多项。

第三,北方农村集市贸易大量钱票表现为小面额的特点。从北方4省实物钱票中选取印有20、30年代字样的票1306种[89],一元以下有五种票数量最多:依次为二角、一角、五角、三角和五分,一元及以下票占总票70.4%,角票及分票占总票的61.3%,其中一角和二角占总票42%,而二角票最多,占总票21.3%。一元以上的仅占1%。其余28.6%为铜元票,因铜元比价变动大,不便计算,但吊票极小,绝大部分仍属辅币券。可见小面额辅币券在北方农村集市贸易中占据极大份额。据1935年调查,山西158家当铺发行的兑换券,分一角、二角、五角、一元数种,“尤以一二角之辅币券为多”[90]。“晋东南的各县银号券,发行时间大都在1938至1940年,其面额有1角、2角、5分、3角、5角五种”[91]。30年代河北钜鹿乡村,“起初只有资本大些的商家发,后来小商家看到发角票有利可图,也群起而仿效;到现在可以说是角票的全盛时代了。”[92]

从理论上,黑田明伸的“非对称性”分析为我们解释这一现象提供了依据。“越是处于上位的市场,零细面额通货的需求越低。而且,零细面额通货集中、进而搬运费用比起高面额货币要高。需求很小而又耗费成本使得零细面额货币上行的动机不足”[93]。“流入农村中的货币并不会马上流出,而一部分将‘沉淀’下来,转化为‘地方化’的货币。”[94]因此,从空间范围说,小额钱票有向农村市场聚集的倾向;从时间角度看,随着银行结算制度的发展,小面额纸币需求有逐步扩大的趋势。[95]实际上,“政府视发钞为聚财之方,只顾发行大额钞票,这种情况一直沿续到抗战初期”[96],这就为小面额钱票提供滋生场所。

(二)相对贫困与货币需求

以上说明了农村小额钱票需求增加的一般特征。何以商品经济欠发达的北方农村钱票泛滥现象却更甚于江南?原因就在于北方农村的相对贫困。河北高阳县“乡村农工之家普通以高粱、小米为主体,菜蔬则自己农田所出产者,以之应用,盖但求果腹,不问肥甘。若米麦肉鲜,则非遇节令之日,或款待宾客不尝用。此外商家对于食料现购者居多,至住户即不务农之家,亦每于秋后籴足全年粮食以供食用,非至赤贫之家,绝不零星购用”[97]。“赤贫之家”与“零星购用”并存,说明充斥于乡村集市的小面额钱票与北方农民贫困的状况相吻合。

黄宗智的“过密化理论”和夏明方对该理论的进一步论证为我们提供了新证据。[98]夏明方总结北方农村市场有三个矛盾:“一是从个体农户与市场的关系看,商品交易量的相对匮乏和农户对市场的高度依赖性,且从商品化的产品结构看,北方地区所涉及的更多是与基本生存需求有关的物品,如食品、燃料、水资源的高度商品化。二是从市场的约束条件或制度层面看,产品市场方面市场容量的相对狭小和要素市场的高度发达。三是从商品化的社会效应看,农产品商品化进程的迅速扩张与市场交易主体即广大中下层农民生活水平的长期徘徊”。“与江南同行相比,生活在华北地区的农民在要素市场上总要费尽心力,在产品市场上的贡献却相对逊色”[99]。换言之,北方农村的相对贫穷倒使广大农民更加依赖于市场,即贫困推动了北方的商品经济和市场化。

1933年,吴知对北方最大的手工织布业中心高阳、螽县等5县382家织户进行调查时,将各户耕地面积作分类,无地和20亩地以下的织户占所有织户的78%,21亩至百亩地的织户仅占22%,且占地越多的农户,从事织布业越少。“单靠耕地来维持一家的生计是不够的,这已经是很明显的事”[100]。曹幸穗对近代苏南农村的研究也得出“副业收入在农户收入中的比重,与农户耕种面积的大小呈反比例关系”的相同结论。曹发现,苏南农村种植经济作物的农户组群呈“山”型分布:嘉定县两个村植棉比例最高的是拥有耕地在10~20亩的农户,1937和1938两年平均占家庭耕地的50.8%;而10亩以下及20亩以上的农户,植棉比例都低于50%[101]。北方农村则完全不同,商品化在各阶层农户中存在显著的两极分化现象,贫穷者与富裕者与市场联系较紧密,呈“U”型态势,但就全局而言,“地主资本家的商品生产”,“还只占了很少的比重”[102]。“像棉花、花生、烟草等所谓的‘富农作物’,在华北却都被叫做‘贫农作物’,因为越是贫穷的农民,往往越是热心于种植此类作物。这一点在1930年代的满铁调查以及同期国人的调查报告中,都是屡见不鲜的。就栽棉花的情况看,日本学者柏祐贤的研究,土地经营面积近76亩的自耕农,棉田比例为52%;土地面积约28亩的中农,棉田比例为56.5%;土地经营面积平均不足14亩的零散小农,棉田比例却高达70.7%。”[103]

在农村狭小的自然经济圈里,“人们不与或稍与外界发生商品联系就可以维持本地区的经济”[104]。根据区域经济学理论,由于最小销售限界的特点[105],粮食、油料等农产在低级市场即可销售,无需运往大市场,无外销就不能取得产品互补的价格优越。物产基本上被锁定在狭小的范围内,而过度投入的劳力必然出现低水平重复竞争。沉重的租税负担促使农民靠借债度日,告贷又迫使农民不得不在农产收获期,也是贱价期就卖掉。以出售小麦换购粗粮为例,北方农民出售小麦的交易,以“降低自身生活质量”来换取微薄的剩余,完全是为贫困所迫的无耐之举。这样频繁的“粜精籴粗”带来的商品经济“繁荣”,实为“不盈利的贸易”,根源在于过密化的有增长无发展。难怪许多学者称之为“饥饿的商品经济”了。集中销售的结果必然是货币需求随季节呈跳跃式变化。

钱币收藏家吴筹中说:“(钱票)以河北、山东所属的地区为最多”,“在该地市场上货币缺乏时,出现较多,是属于临时性质的货币”。[106]可以说,正是20、30年代北方农民所处的特殊的政治、经济环境和生存状况,才造就了钱票泛滥的现实。

结语

满足货币流通之需,本是政府之责,但“合法货币失去了信任”,“给市票的泛滥提供了适宜的土壤”。[107]30年代河北清苑县,“直隶省银行所发一元、五元、十元等券风行数年,发行太多,未能兑现,旋即倒闭,商民所受损失以千万计。现在河北省银行成立,又发行纸币甚多,商民鉴于前车,流通稍滞”。[108]“国家银行之钞票……以交通不便,附近又无兑现处所,人民对之不能不怀疑也”。[109]同年,万全县商会组织殷实钱商10家相互担保发行钱票,“发行以来,因办理妥善,防备严密,信用卓著,人皆乐用”[110]。一面是“损失以千万计”的合法货币,一面是“信用卓著”的商民自理货币,二者优劣不言已自明。加之辅币发行不足又是现实的困难。总之,20世纪20、30年代国家币制混乱及其在乡村的缺位和“乡村币制”的补位是钱票泛滥的原因之一,北方的相对贫穷和由此形成的畸形发达的商品经济是原因之二。

注释:

[1] 钱票,又称私票、土票、杂钞、私钞、票帖、凭帖、县票、乡票、市票、门头票、工资券等,是由县以下地方政府、民间组织、小型金融机构及商号发行,一般在县以下地方流通的,仅有部分货币职能的纸质通货。与中国、中央等国家银行,北四行等大型商业银行以及各省、市银行不同,钱票具有小区域流通性,且与农村市场直接相关。

[2] 本文北方指黄河中下游晋冀鲁豫4省,南方指长江中下游湘鄂赣苏浙皖6省,下文分别简称“北方”、“南方”。

[3] 《中国近代货币史资料》第一辑,中华书局1964年版,第128、138页。

[4] 王业键:《中国近代币制与银行的演进(1644-1937)》,台北中央研究院经济研究所1981年版,第21页。

[5] 吴筹中:《中国纸币研究》,上海古籍出版社1998年版。

[6] 张志中:《收藏与鉴赏——中国近代纸币、票券图鉴》,知识出版社1997年版。

[7] 石长有:《民国地方钱票图录》,中华书局2002年版。

[8] 戴建兵:《中国钱票》,中华书局2001年版。

[9] 孔祥毅:《金融贸易史论》,中国金融出版社1998年版,第372页。

[10] [日]黑田明伸:《货币制度的世界史——解读“非对称性”》,中国人民大学出版社2007年版。

[11] 根据戴建兵主编的《中国钱币大辞典·民国纸币编·县乡纸币卷》中近4000种钱票图样,将相同发行者合并后取其中最具代表性的部分。辞典所收录钱票实物图片绝大部分由石长有先生提供,本文所有关于北方钱票实物统计数据及表格均来自于此。

[12] 钱票种类的划分依据是发行机构,即不同票面值、不同版别,只要票名称相近,且为同一机构发行,就视为一种。

[13] 这并不是石长有先生的收藏欠缺,而可能是20、30年代河南实际发行钱票较少,至少是种类少。这一时期河南仅26县发行过钱票,与钱票实物反映的相似。参见戴建兵:《中国钱票》,中华书局2001年版,第237~242页。

[14] 这里将北京、天津两就划入河北,且京、津城区所发钱票一概计作两县票。

[15] 石长有:《民国地方钱票图录》,中华书局2002年版,第2页。

[16] 本文银钱业未涉及银行,因为银行一般设于大中城市,1940年前后才有县银行。鉴于本文的讨论范畴与银行关系不大,故略去。

[17] 《孝义县志》,山西古籍出版社出版1996年版,第426~427页。

[18] 刘克祥:《近代农村地区钱庄业的起源和兴衰》,《中国经济史研究》2008年第2期,第15页。

[19] 所计算的县数、面积是根据民国时期相关资料。虽然各县归属在不同时期有所调整,但考虑到华北和中部地区是整体计算,总面积不会有太大出入。另外,京津两地在此归入河北计算。傅林祥、郑宝恒:《中国行政区划通史·中华民国卷》,复旦大学出版社2007年版,第97~98页。

[20] 中国社会科学院近代史研究所等编:《阎锡山和山西省银行》,中国社会科学出版社1980年版,第122页。

[21] 实业部国际贸易局编:《中国实业志·山西省·金融》,经济管理出版社2008年版,第89页。

[22] 河南《汝阳县金融志》,汝阳县金融志编写组,1986年铅印本,第91~92页。

[23] 河南《邓州市志》,中州古籍出版社1996年版,第476页。

[24] 阎子奉:《阎锡山家族经营的企业》,《文史资料选辑》第49辑,中华书局1964年版,第47页。

[25] 《泗水县金融志》,泗水县金融志编写组,1985年铅印本,第10页。

[26] 晓舟、恩厚:《保定的票号和银钱业》,《河北文史集粹·经济卷》,河北人民出版社1991年版,第236页。

[27] 《淄博市志》,中华书局1995年版,第1891页。

[28] 常之英修,刘祖干纂:民国《潍县志稿》卷二十四,实业志,商业,民国三十年铅印本。

[29] 《潍坊市志》,中央文献出版社1995年版,第845页。

[30] 《荣成市志》,齐鲁书社1999年版,第548页。

[31] 《中国实业志·山东省》第一册,宗青图书公司1933年版,第204(乙)~214(乙)页。

[32] 《郯城县志》,深圳特区出版社2001年版,第450页。

[33] 费孝通:《乡土中国》,上海世纪出版社集团2007年版,第280页。

[34] 杨化银、赵丙修:《民国时期费县发行的铜元券》,《中国钱币》2008年第1期,第41页。

[35] 安阳鹤壁钱币发现与研究编委会:《安阳鹤壁钱币发现与研究》,中华书局,2003年,第243页。

[36] 戴建兵:《近代河北私票研究》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》2001年第4期,第35~37页。

[37] 诸锦瀛:《江西近代货币简史》,江西人民出版社2002年版,第82页。

[38] 刘南鹏:《湘西地方性纸币发行史考》,《湘西文史资料》第20辑,1991年,第44页。

[39] 《中国实业志·山东省》第一册,宗青图书公司1933年版,第204(乙)页。

[40] 《临朐县志》,山东人民出版社1991年版,第421页。

[41] 戴建兵:《近代河北私票研究》,《河北大学学报》(哲学社会科学版)2001年第4期,第36页。

[42] 《河北省志》第43卷(金融志),中国书籍出版社1997年版,第65页。

[43] 戴建兵:《中国钱票》,中华书局2001年版,第128~140页。

[44] 张志中编:《收藏与鉴赏——中国近代纸币、票券图鉴》,知识出版社1997年版,第413-418页。

[45] 陈志让:《军绅政权:近代中国的军阀时期》,广西师范大学出版社2008年版,第5页。

[46] 费孝通:《乡土中国》,上海世纪出版社集团2007年版,第282页。

[47] 戴建兵:《中国近代纸币》,中国金融出版社1993年版,第106页。

[48] 济南金融志编纂委员会编:《济南金融志(1840—1985)》,1989年,第67、68页。

[49] 戴建兵:《中国钱票》,中华书局2001年版,第102页。

[50] 郑家度编:《广西近百年货币史》,广西人民出版社1981年版,第82页。

[51] 树德:《自由货币运动》,《东方杂志》第18卷第6号,(1921年3月),第28页。

[52] 郑钟珪:《国民自理币制之必要》,《东方杂志》第21卷第5期(1924年3月)第22页。

[53] 军阀与地方士绅既有矛盾,又有利益同性。军阀滥发纸币、摊派款项常损害士绅的权益;但军阀的统治又不能不依靠地方士绅的影响力。尤其到30年代,随着自治被纳入官治的轨道后,地方士绅的权力逐步膨胀。参见魏光奇:《清末民初地方自治下的“绅权”膨胀》(李长莉、左玉河编《近代中国的城市与乡村》,社会科学文献出版社,2006年)第567页。

[54] 民国《高邑县志》,卷四,金融十六,1937年版影印,第58页。

[55] 路联达等修,任守恭等纂:《万全县志》,卷三,生计志,经济状况,民国二十二年铅印本。

[56] 张小杰:《筹办“国防”借款条》,《世纪珍藏》,2004年第1期,第15页。

[57] 本文为便于讨论,根据一般钱币收藏专著的分类,将县公署、县公团组织及自治机关(如财政局、商会等)发行的纸币称为“地方票”,将一般中小工商户发行的用于找零的钱票称为“商业票”。

[58] 戴建兵:《中国钱票》,中华书局2001年版,第102页。

[59] 刘绍明:《“宛西自治”纸币的发现与初步研究》,《中国钱币》2007年第2期,第45页。

[60] 全国经济委员会:《山西考察报告书》,1936年2月,第323页。

[61] 魏光奇:《官治与自治——20世纪上半期的中国县制》,商务印书馆2004年版,第70页。

[62] 袁静波:《济宁“利济钱票”充斥市场见闻》,《济宁文史资料》第三辑,1987年,第105页。

[63] 听雨轩:《济宁之金融》,《宣和币钞》2000年第6期,第32页。

[64] 张仲甫:《江口商户自发“票子”见闻》,《枝江文史资料》第5辑,1990年,第32页。

[65] 《郯城县志》,深圳特区出版社2001年版,第438页。

[66] [美]劳伦斯·H·怀特著,李扬等译:《货币制度理论》,中国人民大学出版社2004年版,第56页。

[67] Lawrence H. White, Competitive Money, Inside and Out. Cab Journal, Vol. 3, No. I (Spring 1983), P.286.

[68] [美]何天爵:《真正的中国佬》,鞠方安译,中华书局2006年版,第271页。

[69] 戴建兵:《中国近代纸币》,中国金融出版社1993年版,第102页。

[70] 石长有:《地方私票的产生及发展》,《民间私钞》2004年第1期,第56页。

[71] 戴建兵:《中国近代纸币》,中国金融出版社1993年版,第103~104页。

[72] 吴筹中:《中国纸币研究》,上海古籍出版社1998年版,第300页。

[73] 陈宝生修,杨式震、陈昌源纂:《满城县志略》卷七,县政,金融,民国二十年铅印本。

[74] 彭作桢修,刘玉田等纂:《完县新志》,卷七,食货第五,民国二十三年铅印本。

[75] 民国《高邑县志》,卷四,金融十六,1937年版影印,第58页。

[76] 陈提撕:《乡居日记》,《东方杂志》第32卷18期(1935年9月)。

[77] 石长有:《民国地方钱票图录》,中华书局2002年版,第165页。

[78] 根据《中国钱币大辞典·民国纸币编·县乡纸币卷》纂稿所用图片材料整理统计。

[79] 千家驹编:《中国农村经济论文集》,中华书局1936年版,第480页。

[80] 许子臣、王彦儒:《“七·七”事变前的新保安镇》,《河北文史集粹·工商卷》,河北人民出版社1991年版,第267页。

[81] 《河北近代经济史料·商业老字号》(上),河北人民出版社2002年版,第24页。

[82] 慈鸿飞:《近代中国镇、集发展的数量分析》,《中国社会科学》,1996年第2期,第32页。

[83] 王玉茹、郭锦超:《近代江南市镇和华北市镇的比较研究》,《江苏社会科学》2003年第6期,第131页。

[84] 马克思:《资本论》第一卷,人民出版社1953年版,第100页。

[85] 手交货币指市场上小面额货币。[日]黑田明伸:《货币制度的世界史》,中国人民大学出版社2007年版,第9页。

[86] 卜凯所指的北方指晋冀鲁豫陕五省,称长江中下游湘鄂赣苏浙皖6省为“中部”,与本文“南方”范围同。卜凯:《中国农家经济》,商务印书馆1937年版,第529页。

[87] 夏明方:《近代华北农村市场发育性质新探》,黄宗智编:《中国乡村研究》第三辑,社会科学文献出版社2005年版,第55页。

[88] 卜凯:《中国土地利用》,金陵大学农业经济系出版,1941年,第296页。

[89] 为了进一步细分钱票面额大小,这里将同一商号发行的不同面值列为不同种。

[90] 实业部国际贸易局编:《中国实业志·山西省·金融》,经济管理出版社2008年版,第89页。

[91] 金诚:《略论晋东南各县银号券》,《江苏钱币》1998年第3期,第38页。

[92] 陈提撕:《乡居日记》,《东方杂志》第32卷18期(1935年9月)。

[93] [日]黑田明伸:《货币制度的世界史——解读“非对称性”》,中国人民大学出版社2007年版,第8页。

[94] 梁衡:《二元经济中的货币金融问题》,《农村金融研究》1987年第4期,第11~13页。

[95] 马克思曾引用19世纪中期英国银行券变化的材料:自1844年至1857年200磅以上银行券减少了44.7%,而5磅、10磅小券却增加了15%。参见马克思:《资本论》第三卷(人民出版社,1966年)第609页。

[96] 戴建兵:《中国近代纸币》,中国金融出版社1993年版,第104页。

[97] 李大本修,李晓冷纂:民国《高阳县志》,卷二风土,第570页。

[98] 黄宗智的过密化理论主要是人口压力推动的,而人口压力等于人口与资源之比。人口增加推动在边际收益递减下的生产增长,即无发展的增长。笔者无意于探讨“过密化理论”,不经意间本文主题似乎与这一理论相关联。

[99] 夏明方:《近代华北农村市场发育性质新探》,黄宗智编:《中国乡村研究》第三辑,社会科学文献出版社2005年版,第92页。

[100] 吴知:《乡村织布工业的一个研究》,商务印书馆1935年版,第108页。

[101] 所谓“山”型态势是指根据占有田亩多少将农户分为上、中、下三个阶层,上层和下层农户较少从事副业,而中层农户较多从事;下文“U”型态势则指上、下层农户多从事副业,中层较少。黄宗智曾将南方农民的市场行为划分为三类:剥削推动的商品化(地主)、谋利推动的商品化(富农)和生存推动的商品化(贫农),这与三个阶层农户相对应。“山”形与“U”形的不同,说明北方农村“谋利推动的商品化”出现了断层,下层农户的产品不能外运,只能在小范围内销,产生低水平价格竞争,导致“贫民市”。曹幸穗:《旧中国苏南农家经济研究》,中央译编出版社1996年版,第122,168~171页。

[102] 薛暮桥:《农产商品化和农村市场》,《〈中国农村〉论文选》,人民出版社1983年版,第515页。

[103] 夏明方:《近代华北农村市场发育性质新探》,《中国乡村研究》第三辑,第57页。

[104] 戴建兵:《中国近代纸币》,中国金融出版社1993年版,第102页。

[105] 最小销售限界,指某商品为获得平均利润而必须占有的最小范围的市场区,又叫最低必需销售距离,或门槛距离,由德国城市地理学家克里斯塔勒提出。周起业等:《区域经济学》,中国人民大学出版社1989年版,第395页。

[106] 吴筹中:《中国纸币研究》,上海古籍出版社1998年版,第300页。

[107] 张通宝:《湖北近代货币史稿》,湖北人民出版社1994年版,第101~102页。

[108] 金良骥修,姚寿昌纂:民国《清苑县志》,卷二,赋税,金融,民国二十三年铅印本。

[109] 彭作桢修,刘玉田等纂:《完县新志》,卷七,食货第五,民国二十三年铅印本。

[110] 路联达等修,任守恭等纂:《万全县志》,卷三,生计志,经济状况,民国二十二年铅印本。