清代前期内陆粮食运输量及其发展趋势

粮食是人们生活最基本的必需品,正是在这个意义上,清代前期粮食成为商品流通中的主导商品,这也是清代前期商品流通的一个特点。商品流通的范围、规模,很大程度上决定于粮食运输的状况,所以对粮食运输量的估计,必然有助于深入研究清代前期商品流通的规模、市场状况,以及商品经济发展程度等问题。

许多学者曾就清代粮食运输问题,做了大量有益的工作。笔者将在前人研究的基础上,进行一些更广泛的探讨,估计尽可能多的粮食运路的运输量,力求估算总体数值。粮食运输采用水运为主,陆运为辅,水陆联运的形式。在全国内陆、周边、沿海地区都有粮食运输,这就需要对不同地区和不同形式的粮食运输量,进行研究和估计。限于篇幅,这里只能对内陆水运量进行研究。粮食包括稻米、麦、粟米、豆类、高梁等品种。由于史料的限制,也把豆饼计算在内。讨论的范围限于民间粮食运输,不涉及漕粮、军粮及官方采买。由于缺乏系统、全面的资料,这项工作的难度是相当大的。尽管如此,本文尽可能从可以找到的间接、零散的数值中,去乌瞰全国范围在一定时期内粮食运输量的变化趋势。希望这种变化趋势的描述能对问题的解决有所帮助。

清代前期还没有具体记载长期粮食运输量的史料。日本学者加藤繁开始采用山海关粮税值,返向推导粮食过关量。[1]利用户部管辖的如:浒墅、淮安、扬州、夔关、芜湖、临清等常关税收资料,计算粮食过关量。这就为估计粮食运输量找到一种尽管不完善,但不失为实际可行的好方法。本文也采用这种方法,并考虑影响粮税收入的诸多因素,尽可能接近实际地估算。此外,我们考虑到还有许多运道,并未通过常关,所以,又用过往船只数量来估算,或可补充前人的计算结果。当然,还有众多的车、担陆运量,则限于史料难以估计。因此,本文估计的数值也还只是清代前期粮食运输量的最低值。

长途运输,水运比陆运总是更为方便,更为便宜,所以凡是有条件的地方,粮食运输多采用水运,舟楫不通之处,方用车载兽驮,自然形成以水运为主,以陆运为辅,互为补充的水陆联运粮食运输网。可以通舟行船的河流是水路运输的基本条件。

清代前期分布于内陆的江河水系,能够通船载粮的主要有长江、西江、闽江、淮河、黄河、海河、滦河等水系和运河。以下分别对各水系和运河的粮食运输量进行考察。

(1)长江水系

长江干线是主要运路,流经四川、湖北、江西、安徽,由江苏境内入海。除了江苏之外,其他省区都或多或少有余粮沿长江运输。分布在沿江各省的支流也是粮食航道。上游金沙江及其支流牛栏江、车洪江,雍乾年间修复开通,流经云南、四川;嘉陵江连接四川、陕西、甘肃,中江、涪江、渠江、涪陵江、大宁河等都分布在四川省内,也是四川省的粮运航道。中游北岸的汉水及其支流分布于湖北、陕西、河南,这三省都有粮食沿汉水运输。其他支流清江、金水、沮漳河、滠水、倒水、举水、浠水、均可通船,[2]是湖北省的粮运道。中游南岸连接洞庭湖的有湘江、沅江、资江、澧江分支,流经湖南、贵州。湘江与资江、沅江与澧江之间又分别有支流相通。湖南是产粮区,粮食通过以上四江,向北、南、西方向运输。湖北江陵长江南岸,有支流虎渡河,南通澧州观音港,“舟楫络绎”。[3]中下游江西境内,流入鄱阳湖的赣江及其支流武阳水、锦江、鄱江,可达长江;赣江支流章水、贡水等,向南、东南可达广东、福建;流入鄱阳湖的昌江、乐安江直通安徽徽州。江西粮食沿以上河流外输。长江在安徽境内的支流泥汉河,青戈江是粮运道。安徽粮食沿此路下运。长江下游与运河交汇后入海。

川粮外运量。长江沿岸设立的,对粮食计石征税的关有夔州关和芜湖关。川粮大部分经夔关外运。夔关粮食通过量,实际上也是大部分川粮外运量。

夔关乾隆十九至四十五年粮税数值,参阅表1。

表1:乾隆年间夔州关粮税(单位:两)

| 年份 | 粮税 | 年份 | 粮税 | 年份 | 粮税 | 年份 | 粮税 |

| 十九年* | 24873 | 二十八年* | 28331 | 三十七年** | 26623 | 四十六年 | ——— |

| 二十年* | 25011 | 二十九年* | 26118 | 三十八年** | 27808 | 四十七年* | 26915 |

| 二十一年** | 25078 | 三十年** | 19341 | 三十九年* | 26071 | 四十八年* | 26918 |

| 二十二年** | 20873 | 三十一年** | 23024 | 四十年* | 27103 | ———— | ——— |

| 二十三年*** | 25777 | 三十二年** | 27548 | 四十一年* | 26078 | 五十七年*** | 28141 |

| 二十四年*** | 27932 | 三十三年** | 26600 | 四十二年* | 26079 | 五十八年*** | 26955 |

| 二十五年*** | 27154 | 三十四年** | 26689 | 四十三年* | 26943 | ———— | ——— |

| 二十六年* | 27158 | 三十五年*** | 27553 | 四十四年* | 26691 | 六十年*** | 28156 |

| 二十七年* | 28124 | 三十六年** | 26628 | 四十五年*** | 26691 | — | — |

资料来源:*宫中档乾隆朝奏折;**第一历史档案馆档案;***钞档。

由于自然灾害等客观原因,三十年粮税最少,二十八年粮税最多,减去最低和最高数,每年平均粮税26248两。粮食税率每石征银四分,米豆杂粮相同,[4]折合粮食66万石。“川省斗斛较之仓斗每石约大七斗”,[5]合标准石112万石。

由于清代税制不健全,不完善,给税官贪污和商人漏税造成机会。一般来说,贪污漏税是司空见惯之事。因为皇帝有意给官员一些占润机会;官员做官的目的是为了发财,贪污是必然的,廉政是不可能的。商人偷漏税款也是必然的。而且商人与官员勾结起来漏税,更是通常采用的方法。因此,在用粮税返向推导粮食过关量时,需要对贪污漏税估计一个比例。据冯桂芬说:“至完税之法,试以所闻。浒墅关一端言之,运米百石者,关吏教之报三十石,验过则云实米四十石,应倍罚作八十石,仍少完二十石。若实报百石,所费且不止百石,其弊如此。”[6]清政府规定,漏税罚银,一半赏给巡获人役,一半存充公用。由此可知,实际纳税四十石,官员贪污四十石,商人偷漏二十石,六十石是四十石的一倍半。这里假设贪污漏税额占已收粮税的150%,[7]上述112万石的修正值为280万石,取整为300万石。据文献记载,乾隆年间川粮外运“常年动计数百万石。”[8]如果考虑到川粮还要运往云南、川西南少数民族地区,可以比较有把握地说,乾隆时期川粮外运年平均至少在300万石以上。雍正四年川粮“每岁运至汉口发粜者不下数百万石”,[9]雍正九年“每岁不下百十万石”,[10]说明雍正年间川粮外运年平均已在百万石以上。嘉庆元年爆发了白莲教农民战争,波及四川、湖北、陕西、河南、甘肃五省,长达九年。一般说,战争持续时间长,波及面广,对粮食生产、运输的影响,远比短时期的自然灾害破坏力大,经济复苏也需较长时间。这次战争严重影响了以上五省的粮食运输。川粮外运从嘉庆以后,呈下降趋势。道光年间四川人口增加速度快,粮食外运也会减少,估计嘉道年间,川粮外运量都不会超过乾隆时期的水平。

湖南粮食外运量,未见史料记载。据全汉升估计,雍正十二年从汉口运往江浙的米约有1000万石。[11]雍正九年川粮外运量不下百十万石,估计150万石。湖北产稻区不多,但单产量与湖南相差不多,也有外运米。[12]假定50万石。湘米外运量为800万石。包世臣在嘉庆三年十月说:“今春二麦大熟,汉口近在隔江,存粮不下二千万石。”[13]这话可以说明三点:第一,白莲教农民战争已经持续三年,汉口存粮当是乾隆后期储存的。第二,既然是存粮,稻就多以谷形式储存,当然也会有储存米的,二千万石中有一部分是米谷不分,估计折米在1000-1500万石。第三,湖北产麦豆杂粮;四川、湖南也有一部分豆麦向汉口运输;陕西、河南也有豆麦杂粮运向汉口。这样汉口存粮中当有一部分是豆麦杂粮。假设乾隆时期汉口外运粮食为1300万石,其中川粮占300万石;湖南乾隆时期比雍正时期余粮减少,但考虑到豆麦杂粮的运量,仍估计湖南粮食占800万石。剩下200万石是湖北、陕西、河南运往汉口的粮量。

湖北与陕西粮食对流量,一条运路是沿汉水,从襄阳运往陕南汉中地区。汉水从顺康年间就有粮船往来。乾隆中期以前,粮食流向从襄阳溯汉水运往汉中。中期以后,汉中地区农业发展,水稻盛行于河谷平原,山区杂粮也很多。[14]到乾隆四十三年,汉中粮食顺汉水返销襄阳、汉口。[15]嘉庆中后期,汉中粮食“岁下襄阳”。[16]道光时人口增加,外运量减少。“汉水至汉中城,可行百斛钜舟。”[17]这里假设每船平均载量200石,假定有船500只,一年往返4次,可运粮40万石。另一运路,沿汉水,从襄阳到小江口,再沿支流丹水到陕西龙驹寨,然后陆运商州、西安。据乾隆《商州续志》记载,每月由襄阳到龙驹寨的民船约二百只。[18]一年2400只。“襄阳至小江口多民船,大者可载百数十石,入小江口概用扒河船,闸用鳅子船,载可二十石,递减而过徐家店仅八九石。”[19]这里平均载量15石,每年往返4次,估计一年运量14万石。汉水支流唐白河,是湖北与河南不同粮食品种对流的运道,如果考虑唐白河的运量,乾隆年间汉水运量当在54万石以上。此前运量为上升曲线,此后运量是下降趋势。由于这些粮食大部分运往汉口,所以其数当在前述汉口存粮外运量中。

芜湖关“米麦例不征税”。[20]粮税实际是豆税。乾隆年间豆税数值,参阅表2。

表2:乾隆年间芜湖关豆税(单位:两)

| 年份 | 豆税 | 年份 | 豆税 |

| 七年** | 66083 | 十四年** | 75448 |

| 八年** | 116521 | 十五年* | 88851 |

| 九年** | 93021 | 十六年* | 89337 |

| 十年** | 79890 | 十七年* | 63806 |

资料来源同表1。

表中七至十年是免税值,[21]这里略去不计。十七年湖广产豆地区受灾,豆税减少。[22]减去十七年数值,平均每年豆税84545两。豆税率“绿豆每担税五分。黄豆黑豆每担各税四分五厘,每担各合重一百五十斤。碗豆蚕豆每担各税四分。”[23]这里用5分、4分计算,平均每年豆粮过关量169-211万石。贪污漏税用150%折算,修正值为423-528万石。由于芜湖关豆粮通过量与四川、湖北湖南、江西、安徽五省粮食外输量是重复的,所以不计入长江水系总运量中。

江西粮食外输量,据康熙四十九年七月初四日郎廷极奏报:四十八年正月至四十九年五月,南昌府及外府牙行共卖过商米七十八万石,[24]估计一年卖米59万石。康熙时期江西人口二百十二万,嘉庆时二千四百万,增长十倍以上,粮食外输不会增加如此之多。假设增长六倍,一年354万石,取整350万石。假设芜湖关豆粮中,江西占100万石。乾隆时期江西向北运输,包括运往安徽南部的量,估计平均每年450万石。陈支平据冯桂芬说:“闻往岁以楚米接济江浙实数不过三四千万石。”[25]估计江西向北外输900万石。[26]据巡抚奏报:乾隆四十二年二月十八日至年底,浒墅关到粮量,包括部分谷折米共483万石。[27]每天过关量16000石,旧历一年352天,共运550万石。贪污漏税占150%,修正值1375万石,取整1400万石。一般来说,文献中统称江楚运往下江的稻为米,实际上有的商人运的是米;有的商人运的是谷,只是过关纳税时,才谷折米征收,所以统称米,并不一定都是米,还有谷。如果冯氏所说是米谷不分的情况,折米当在二千万石左右,沿途卸卖,或向北运输一部分,到苏州时剩下1400万石也是有可能的。同理,江西外运900万石,若是米谷不分,折米也在450万石左右。

安徽南部粮食外输量,据张忠民估计,乾隆时期年均运往崇明50万石。[28]参酌芜湖关豆粮通过量,估计乾隆时期安徽南部粮食外输量,年均达100万石。

以上长江水系粮食运输量,由四川(300万石),湖南(800万石),湖北等省(200万石),江西(450万石),安徽(100万石)外输量之和组成,估计乾隆时期年均至少在1850万石以上。顺治时期国内战争未平息,长江水系运输受到阻碍,康熙时各产粮区余粮外输,到雍正后期外输量明显增加,所以在乾隆以前,长江水系粮食运输量是上升曲线。嘉庆年间长达九年的战争,影响了长江水系的粮食运输。道光时,各省人口增加,产粮区粮食外运量也受到影响,所以乾隆之后,长江水系粮食运输量是呈下降趋势。

(2)西江水系

西江及其上游支流,分布在产粮区广西省,沿这些运路,广西粮食集中起来,分别向广东、贵州和本省其他地区运输。西江下游流经广东省,与北江、东江合流后入海。沿西江运往广东的粮食量,陈春声、[29]叶显恩、[30]徐晓望、[31]罗一星[32]都是相同量的估计,乾隆时期年均300万石。本文亦采此说。湖南粮食运往广东,主要水路有二:一由湘江上游转入分布在广西的西江水系达广东;一由湘江支流耒水,经郴州陆运宜章,从宜章水运广东。前者运量实际已计入西江运输量,后者中经陆运,运量当不会太多。北江及其支流,向北经陆路与江西章水相通,沿此路江西粮食运往广东。因为此运路与沿贡水,江西粮食运往福建情况相似,参酌贡水运量(参见韩江水系),估计乾隆年间沿北江输入广东的江西粮食量,年均10万石。前述沿耒水,经郴州陆运宜章,再从宜章水运广东的湖南粮食量,因为运路状况相似,也参酌贡水运量,估计年均10万石。因此,乾隆时期西江水系粮食运输量,估计年均至少在320万石以上,因为还有运往贵州等地的运量未计。

(3)韩江水系

韩江上游分布在福建汀州府,称鄞江。鄞江流经长汀,在这里有陆路通江西瑞金,瑞金在贡水边,这样江西粮食沿此路运往福建长汀。韩江下游及其支流分布在广东东部,在潮州府澄海县境入海。沿贡水中经陆路运入鄞江的粮食量,据民国《上杭县志》卷三十六,杂录记载,光绪年间“每日江贩来米八九百担不等……江贩之米,近日运至下坝、罗塘、新铺一带河道,直达嘉应大埔,每日千余担或数百担不等。”假设乾隆与光绪时的情况相同。乾隆时由大庚过梅岭“每担百斤为率。”[33]据江西粮商吴中孚记载,乾隆时斤与石的换算法:“称(原十五斤,今二十斤或三十斤)、钧(二称)、石(二钧)。”[34]每石合160斤或240斤,用160斤折算,平均每日950担,合594石。旧历一年352天,假设有200天运粮,运量平均12万石,取整为10万石。与王业健估计的江西运福建粮食年均10万石相差不多。[35]此外,韩江下游及其支流还有一定的运量无法估计,因此,乾隆年间韩江水系粮食运输量,估计平均至少在10万石以上。

(4)闽江水系

闽江及其支流分布在福建省内。上游支流浦溪,在浦城有陆路与浙江相通,据王业健估计,浙江粮食运往福建有10万石。闽江上游流经的建宁、邵武、延平三府都有余粮,沿闽江水系下运福州,乾隆三十三年十一月十八日闽浙总督崔应阶奏报:“溪河水亦充足,米船赴省者,源源不绝。”[36]因缺少船数记载,无法估计运量。不过,乾隆年间闽江水系粮食运输量,估计年均至少在10万石以上,还是有依据的。

(5)淮河水系

淮河及其上游支流潢河、曲河、灌水、史河,分布在北方产粮区河南省南部,光州、固始的稻米,沿此路运往江浙。[37]淮河及其中游支流颍河、肥河、涡河、浍河分布在河南东部、安徽北部。河南北舞镇、周家口集二个粮食集散地的豆麦杂粮;[38]开封、归德二府的豆麦杂粮;以及安徽北部的粮食,都沿此路运往江南。[39]淮河下游经洪泽湖,一路经清河与运河交汇后,从江苏北部入海;另二路经高邮入运河。前一路经淮安关;后二路经扬州关,下达浒墅关。还有睢水,经河南永城、安徽宿州、泗州,入洪泽湖,汇入淮河水系,永城的豆麦沿此路运往江南。[40]

淮河中游设有凤阳关,大税口设在正阳,征收船料,不收粮税。凤阳关税乾隆十年以前“皆系十一、二万至十七、八百万余两不等。”[41]平均每年14.5万两。以下各年税值,参阅表3。

表3:凤阳关税值(单位:万两)

| 年份 | 税值 | 年份 | 税值 | 年份 | 税值 |

| 乾隆十七年 | 22.4 | 道光五年 | 10.2 | 十三年 | 10.7 |

| 十八年 | 19.8 | 六年 | 11.4 | 十四年 | 10.7 |

| 十九年 | 21.5 | 七年 | 12.7 | 十五年 | 10.7 |

| 二十年 | 18.4 | 八年 | 12.9 | 十六年 | 11.6 |

| 四十四年* | 10.1 | 九年 | 12.5 | 十七年 | 10.8 |

| 四十五年* | 17.5 | 十年 | 12.3 | 十八年 | 10.8 |

| 四十六年* | 20.1 | 十一年 | 11.7 | 十九年 | 10.0 |

| 四十七年* | 13.7 | 十二年 | 10.8 | 二十年 | 10.7 |

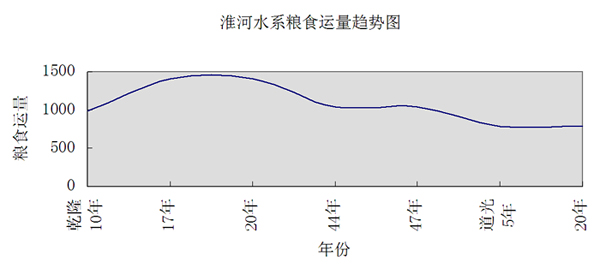

资料来源:*宫中档乾隆朝奏折;其他均自钞档。

表中十七到二十年平均20.5万两;四十四至四十七年平均15.3万两;道光五至二十年中,减去八年十九年数值,平均11.5万两。假设粮税占50%,[42]另据后期文献记载:“米豆居十之七八”。[43]本文估计占50%。凤阳关粮税率,每豫斛石“合三分一厘一毫”。“豫斛三百石即准斛五百石。”[44]豫斛一石约等于标准石1.7石。贪污漏税用150%折算。以上各级数值分别折粮,乾隆十年以前990万石;十七至二十年1400万石;四十四至四十七年1045万石;道光五至十十年786万石。由此估计乾隆时期淮河水系粮食运输量,平均每年在1100万石左右。淮河水系粮食运输量变化趋势,用图1表示。

如图示,淮河水系粮食运输量的变化趋势,与长江水系粮食运输量的变化相同,从乾隆以后出现明显下降趋势。

(6)黄河水系

在清代,黄河能否通舟运粮,一直是人们关注的问题。康熙时,玄烨巡历西北,“自横城舟行,顺黄河下流,历人所未经行之河套,直达数千里,所至之处,无不详视。”[45]雍正、乾隆时,也多次派人勘查。据调查结果,从湖滩河朔至山西吉州之埽上,也是陕西宜川大跌哨,可以顺水逆水行舟。[46]此后河段至吉州七狼窝不能行舟。河南陕州至孟津段也难行舟。除此之外,其他河段顺水逆水皆可行船。黄河下游与运河交汇后,在江苏北部入海。黄河上游处于高寒地区,有六个月可以通航,中下游有十个月可以通航。

黄河支流渭水、汾水,分别流经陕西、山西。渭水上游宝鸡以西,淤塞不能行船,宝鸡以东至郿县“一百四十余里,水落之时重载难行。郿县以东,河深水平,重船无阻,可以挽运。”[47]汾水经雍正年间疏通,陕西粮船由河津沿汾水,可达绛州、平阳、汾州等地。[48]分布在河南省的支流洛水及其支流伊水,“水深河宽,有船往来。”[49]

黄河中游粮食运输量,包括从归化托克托下运量和陕西运山西粮食量。据乔光烈《最乐堂文集》卷一,记载:“载米每船可数百石”,“停船百余,载粮万余石”。这是记述乾隆某年晋商从归化购粮,舟运陕、山两省的情况。假设有船100只,载量300石,一年运2次,估计每年平均运粮6万石。由于运路难行,中经陆运,不能过高估计。另一路由归化托克托“木筏装载,由黄河而下,至永宁之碛口,复陆运,经乡宁至孝〔义〕。”[50]然后陆运汾阳、介休。山西北部三府、省会太原都靠归化粮,考虑到这些因素,估计从归化托克托下运量,乾隆年间平均每年10万石。陕西运往山西粮食量,据乾隆八年陕西巡抚称,七月二十日至八月二十日一个月内,“运往出境者已不下二十万石”。[51]这是高峰时期运量,乾隆年间平均每年估计在60万石以上。

黄河下游粮船,一般经淮安关运往江南。在淮安关,由黄河来船称西河船;淮河来船称南河船;运河来船称北河船。以下用西河粮船通过淮安关的数量,估计黄河下游运输量。乾隆三十五、三十六年,西河粮船过关分别为7950只和6550只。[52]据道光六年淮安关监督奏称,雇用西河船1627只,装粮74万余石。[53]平均每船载量455石。乾隆三十五、三十六年平均每年运粮330万石。嘉庆至道光年间西河粮船过关量,参阅表4。

表4:西河粮船过淮安关数量(单位:只)

| 年份 | 船数 | 年份 | 船数 |

| 嘉庆二十四年** | 2648 | 道光六年*** | 1495 |

| 二十五年** | 705 | 七年*** | 1515 |

| 道光元年** | 1163 | 八年*** | 1405 |

| 二年** | 1073 | 九年*** | 1462 |

| 三年** | 1200+ | 十年*** | 1520 |

| 四年 | — | 十一年*** | 912 |

| 五年 | — | 十二年*** | 471 |

资料来源:同表1。

嘉庆二十四年至道光三年数中,去掉二十四年最高值和二十五年最低值,平均每年1145只,运粮52万石。道光六至十二年数中,去掉十年最高值和十二年最低值,平均每年1358只,运粮62万石。从以上三组数值中可以看出,乾隆以后黄河粮食运输量明显减少。嘉庆元年以后,黄河下游年年决口,河床日淤日高,已有不得不北徒的趋势,由此粮食运量也明显下降。到咸丰五年铜瓦厢决口,黄河改道由山东利津境入海为止,黄河下游航运就基本废弃了。考虑到上游兰州至宁夏粮食对流量缺乏记载,黄河水系粮食运输量,乾隆时年均估计在400万石以上。

(7)海河水系

海河分布在直隶省内,下游经天津入海。其支流子牙河与永定河之间,有大小六十余条河流,分别汇于东西二淀。西淀亦称白洋淀。雍正三年经允祥奏请疏通。乾隆五年又进一步开通航道,形成以白洋淀为中心的海河水系。子牙河、淀河、清河、永定河舟楫相通。子牙河“为滹、滏会流之下游,由献县、河间入大城县境,经杨家庄、王家口、庄儿头等处,循隔淀堤汇入天津之三岔河,向来舟楫通行。”[54]滏水“流入直属各州县,……凡广平、顺德、正定、河间诸郡之米盐刍豆,无不藉以转输。”[55]广平府永年县农民“舟载粟豆至天津。”[56]淀河流经保定府,“天津一带商民重载,由淀河一水直达,挽输甚便。”[57]据1956年统计,天津、保定之间有船1620艘,载重总量2万余吨。保定港历年吞吐量在26万吨左右。[58]保定县是直隶省会,人口多,粮食运量当比较多。按20石合1吨计算,[59]保定港历年吞吐量520万石。考虑到经济的发展,清代前期商品流通量不会有如此之多,这里估计乾隆时期海河水系粮食运输量,平均每年150万石,占1956年保定港吞吐量的四分之一强。乾隆以前海河水系粮食运量呈上升趋势,乾隆之后似无明显变化。

(8)滦河水系

滦河发源于蒙古地区,流经四旗、喀喇河屯、热河等产粮区,再经永平、滦州从乐亭县境内入海。除四旗境内河段不通航外,自喀喇河屯,经热河船可直达乐亭。每年四、五、八、九月可以通航。据乾隆十六年十一月二十七日直隶总督方观承奏称,滦河上有民船六、七百号,每船可载米十四、五石,航行约600余里。[60]假设每船每月往返2次,一年可运粮8万石,取整10万石。乾隆年间滦河水系粮食运输量,估计年均在10万石左右。

(9)运河

运河贯通直隶、山东、江苏、浙江四省。天津至临清段,有卫河汇入。卫河流经河南、直隶、山东,三省粮食沿卫河运往临清。在江苏境内,黄河、淮河、长江分别与运河交汇,还有与运河平行流通的串场河、射阳河、盐运河,也都有支流与运河相通,这些河流都是粮食运道。在浙江境内,钱塘江、富春江及其支流也与运河相通,组成浙江省内运粮道。沿运河从北到南设立的征收粮税的常关有,临清、淮安、扬州、浒墅四关,以下通过对四关粮税的反向推导,估计运河粮食运输量。

临清关粮食通过量。据康熙五十六年二月二十五日直隶总督赵弘燮奏称,五十五年六月至十二月,豫东二省运往直隶粮食66.7万石。同期豫东二省奏报为73.6万石。二项之差为沿途出卖数,其中东省数内包括海运量。[61]由于奏折中未指出海运数量,而海运量在康熙年间也不大,故略去不计。一般来说,上半年的运量当小于下半年的运量,假定少20万石。临清关康熙后期的年均通过量为128万石,取整130万石。

临清关乾隆时期的粮税值,参阅表5。

表5:乾隆年间临清关粮税(单位:两)

| 年份 | 粮税 | 年份 | 粮税 |

| 二年** | 35881 | 九年*** | 52971 |

| 三年** | 27000 | 十年*** | 25985 |

| 四年** | 25000 | — | — |

| 五年** | 16000 | 十六年* | 17340 |

| 六年 | — | 十七年* | 20612 |

| 七年 | — | 十八年* | 17900 |

| 八年** | 47314 | 十九年* | 18697 |

资料来源:同表1。

表中二年、八至十年粮税是免税值,故略去不计。三至五年平均粮税22667两。十六至十九年平均数为18637两。雍正六年山东巡抚奏准,临清关改梁头丈尺纳钞为签量计石征收,杂粮每石纳粮银一分一厘,米麦每石纳银二分二厘,载入乾隆《钦定户部则列》成为税率。贪污漏税用150%折算。以上二组粮税分别折粮,三至五年258-515万石;十六至十九年212-423万石,二组数值合并取整为210-520万石。临清关乾隆年间平均每年粮食通过量,估计在350万石左右。[62]明代的这种规定是否延续至清代,不得而知。清代税则规定了不同商品的税率。就粮食来说,不仅单独列出,而且分别为不同品种的粮食规定税率。一般来说,凡是以粮税为主的关,税官在奏报中都将粮税与货税分开说明,不统称货物。其次,据康熙癸已进士甘汝来说:“各省原无米谷税例”。[63]另据雍正六年十月二十八日山东巡抚岳浚奏称,临关“向来止照梁头丈尺纳钞。”[64]乾隆五十七年至嘉庆四年,“每年缺银自数千余两至二万余两不等。”[65]道光元年至九年每年都缺额。[66]总税收不足额,粮税自然会比以往少,粮食通过量也不多。临清关粮食通过量,康熙后期达到130万石;雍正时期至乾隆是上升趋势;乾隆以后是下降趋势。

运河临清关以北的运量,等于从天津溯流至临清的秫粱“数万石”,与经临清关向北运输的粮食量之和,减去沿途卸卖量。由于通过临清关的粮食绝大部分是向北运输的,故向南运量暂略去不计。又由于沿途卸卖数万石,与从天津下运数万石抵销。这样,运河临清以北河段的运输量,乾隆时期平均每年估计为350万石。

通过淮安关的粮食量。淮安关“向来全以西北南三河来船豆石、豆饼为大宗,米麦杂货次之。”[67]税率按豆税每石征银五分计算。乾隆时期粮税值,参阅表6。

表6:乾隆年间淮安关粮税(单位:两)

| 年份 | 粮税 |

| 八年*** | 256870 |

| 九年*** | 330894 |

| — | — |

| 十七年* | 286923 |

| 十八年* | 107961 |

资料来源:同表1。

表中八至九年是免税值,略去不计。十七年至十八年平均粮税197442两。贪污漏税用150%折算。十七至十八年平均折粮987万石,取整1000万石。淮安关乾隆年间粮食通过量,估计年均1000万石。道光年间总税收多年不足额,[68]所以粮食通过量呈下降趋势。

运河临清至淮安段运量,等于临清关和淮安关粮食通过量之和,减去黄河转入运河的粮食量330万石;减去淮河经淮安关的粮食量,假设400万石;[69]再减去临清、淮安二关的重复运量,假设120万石。[70]运河临清至淮安段运量,乾隆年间估计年均500万石。

扬州关粮食通过量。扬州关“豆米麦芝麻每担各税二分,船重税多,远来者加二宽免。”[71]另据巡抚奏称:“扬关豆货则列,每石纳银二分,登明船重税多,又从远地来者,加二宽免征收。查向年北来外河各船俱不敢渡江,装至邵伯即发客转贩,再雇邵伯镇之船装载过关渡江。此等船只过关每豆一石完税一分,自设关以来即如此征收,由为甚久。……近年以来,北来之船渐次渡江,照例宽以八折,而邵伯船只亦复不少,”请照旧征收,被允准。[72]税率分别以二分、一分计算。乾隆年间粮税值,参阅表7。

表7:乾隆年间扬州关粮税(单位:两)

| 年份 | 粮税 | 年份 | 粮税 |

| 七年** | 57538 | 十九年* | 61477 |

| 八年** | 37241 | 二十年** | 29098 |

| 九年** | 40925 | 二十一年** | 22217 |

| 十年** | 37625 | 二十二年** | 23579 |

| 十六年* | 65999 | 二十三年** | 43454 |

| 十七年* | 53204 | 二十四年** | 36738 |

| 十八年* | 42035 | 二十五年** | 39214 |

资料来源:同表1。

表中七至十年是免税值,略去不计。十六至二十五年中减去十六年最高值和二十一年最低值,平均每年41100两。贪污漏税用150%折算,折粮514-1028万石。扬州关乾隆年间粮食通过量,估计年均在800万石左右。嘉道年间的情况与淮安关相同是下降趋势。

运河淮安至扬州段运量,由淮安关与扬州关粮食通过量之和,减去淮河通过扬州关粮食700万石;减去由长江转入运河,经过扬州关的运量,假设200万石;减去淮安关与扬州关粮食重复运量,假设500万石。运河淮安至扬州段 运量,乾隆年间年均400万石。

浒墅关粮食通过量。浒墅关税率“均令签量计石收银四分”。[73]乾隆年间粮税值,参阅表8。

表8:乾隆年间浒墅关粮税(单位:两)

| 年份 | 粮税 | 年份 | 粮税 |

| 十七年* | 251440 | 三十八年** | 290880 |

| 十八年* | 188228 | 三十九年** | 243528 |

| — | — | — | — |

| 二十四年** | 282819 | 四十一年* | 331596 |

| 二十五年** | 240347 | 四十二年* | 187261 |

| — | — | — | — |

| 三十二年** | 299459 | 四十八年** | 311258 |

| 三十三年** | 262451 | 四十九年** | 198409 |

资料来源:同表1。

表中每组数值平均数分别为十七至十八年219834两;二十四至二十五年261583两;三十二至三十三年280955两;三十八至三十九年267231两;四十一至四十二年259429两;四十八至四十九年254834两。贪污漏税用150%折算。每组粮税分别折粮,十七至十八年1374万石;二十四至二十五年1635万石;三十二至三十三年1756万石;三十八至三十九年1670万石;四十一至四十二年1621万石;四十八至四十九年1593万石。“乾隆五十二年至嘉庆元年间,米税每年收至二十五、六万两。”[74]嘉庆九、十、十一年米税分别为13.6万两;17.6万两;7.6万两。[75]道光四年“过关客米二百八十余万石,较之上届米数不及十分之五。”豆税“向年多收银七、八万两,少亦不下四、五万两。”该年“只收豆税银六千两。”[76]据以上史料记载,乾隆五十二年至嘉庆元年平均税25.5万两,豆税8万两;嘉庆九至十一年平均米税12.9万两,豆税5万两;道光三至四年平均米通过量420万石,豆税2.8万两。三组数值分别折粮,乾隆五十二年至嘉庆元年2094万石;嘉庆九至十一年1119万石;道光三至四年1225万石。将乾隆、嘉庆、道光各年均粮数用曲线表示,参阅图2。

图中所示,浒墅关粮食通过量,乾隆以后呈下降趋势。嘉庆四至二十五年的粮税,有二十个年份不足额;道光元年至十一年中,有十个年份不足额。[77]因此粮税量与图中表示的粮食过关量的曲线走向是一致的。浒墅关乾隆年间粮食通过量,估计年均在1700万石左右。

运河扬州至浒墅段运量。浒墅关粮食一部分来自长江,一部分来自运河,二者各占多少很难分清。这里假设乾隆时期,来自长江的粮食为1200万石,来自运河500万石。扬州关与浒墅关来自运河部分通过量之和,减去长江转入运河,经过扬州关的运量200万石;减去扬州关与浒墅关的重复量,假设500万石。运河扬州至浒墅段运量,乾隆年间平均估计600万石。

从江苏沿运河输往浙江的粮食量,实际上也是运河浒墅关以下河段运量。据乾隆十六年七月十三日浙江巡抚永贵奏称:“浙省民间粮食,虽极丰稔之年,仰藉于上游客米不下二、三百万〔石〕,均由外江过苏州之枫镇而来。”[78]这里丰稔之年运米二、三百万石,平常之年加上豆粮估计500万石。运河浒墅关以下河段运量,乾隆年间平均每年估计500万石。

运河乾隆年间年均运量:临清关以北段(350万石)、临清至淮安段(500万石)、淮安至扬州段(400万石)、扬州至浒墅段(600万石),浒墅关以下段(500万石)之和为2350万石。运河航运与黄河息息相关。乾隆五十年黄水盛涨,倒灌入运,自始借黄济运。黄水裹沙东下,河沙淤垫,河身日高,出现“黄河淤,运河亦淤”的状况。[79]嘉庆元年之后,黄河泥沙大量淤滞,运河河床也淤沙高积,严重影响运输,粮食运输量也不断下降。道光五年,由于运河浅阻,清政府不得不议改漕粮海运。正是在嘉道年间,商人也多改河运为海运,使沿海粮食运输量有一定增加,而运河粮食运输量在乾隆以前是上升趋势,嘉庆时期呈明显下降趋势。

结论

综合以上诸水系和运河的运输量:长江(1850万石)、西江(320万石)、韩江(10万石)、闽江(10万石)、淮河(1100万石)、黄河(400万石)、海河(150万石)、滦河(10万石)、运河(2350万石)粮食运输量之和为6200万石。乾隆时期内陆水运粮食量估计在6200万石以上,此前是上升趋势,以后是下降趋势。如果估计同时期,内陆和沿海粮食运输量,至少在8000万石以上。如果估计全国的粮食运输量,至少在8500万石以上。本文估计的粮食运输量比吴承明估计的全国商品粮流通量3000万石为多,主要是因为本文增加了黄、淮、海、滦等水系运量。据吴建雍研究,从东北、豫东和川、楚、赣三个地区流向东南沿海地区的商品粮,每年也有3000万石左右。本文增加了两广、福建、山陕、直隶等省的运量后,数量也大多了。据吴建雍研究,从东北、豫东和川、楚、赣三个地区流向东南沿海地区的商品粮,每年也有3000万石左右。本文增加了两广、福建、山陕、直隶等省的运量后,数量也大多了。需要强调指出的是,本文估计的乾隆时期内陆水运粮食量,是根据残缺不全的史料推算出来的,也难准确;但为尽可能反映粮食运输的全貌,大体只能如此了。

粮食运输量的变化趋势表明:乾隆时期粮食流通最发达,嘉道时期粮食流通受到诸多因素的影响,而有所衷退。这一趋势,也可以从各时期关税收入量的变化中略见一斑。康熙时期关税收入120万俩。雍正初期大约150万两,到后期记入赢余银两,关税增加一倍到300万两。[80]乾隆十八年,有人据奏销册统计共433万两,以后“每岁以增盈余,至乾隆六十年加至846万有奇。”[81]嘉庆十七年450万两。道光十一年,户部属下各关收入430万两。[82]尽管关税收入与实际有很大差距,但关税收入的浮动曲线走向,与本文研究的粮食运输量的变化趋势基本一致。

同时期国内沿海民间粮食运输,则是一条变化不同的曲线:康熙中期沿海粮食运输量开始增加,到嘉道时期,海运量继续上升到高峰。从整体上看,嘉道时期沿海粮食运输的发展,与内陆运河、黄河运力下降,以及各产粮区外运量的减少形成互补。因此,全国粮食运输量的总体规模,应该说还是很大的。

值得提及的是,无论是长距离运输,还是短途运输;无论是水运,还是陆运,在封建社会地主制经济的商品流通中,都具有同等重要的意义。没有短途运输的集中,也就没有长途贩运;没有陆运,水运也难以完成。

通观清代前期粮食运输的规模之大、范围之广,几乎覆盖内陆十八省区。凡是能通舟的河流,包括支流和支流的支流都有粮船往来。缺乏水运之利的广大地区,用车载、牲驮、背背肩挑方式进行粮食陆运,也是随处皆有。还有本文未涉及的传统商人形成行商坐贾的组合、运输、仓贮之间的配合,都反映了粮食运输活动具有全国性。粮食市场也具有相当重要的地位,在城乡人口、以及不同经济收入阶层对粮食品种的需求;不同地区的粮食品种需求;以及自然灾害的救济等方面,都起到举足轻重的作用。因此,毫无疑问,清代前期粮食运输,为全国商品流通统一市场的形成,准备了充足的条件,打下了良好的基础。

注释:

[1]加藤繁《康熙乾隆时代に於ける满州と支那本土との通商について》,载《北亚细亚学报》第2辑;译文载《中国经济史考证》第三卷,第141-143页,商务印书馆1973年。

[2]参阅周兆锐《清代前期湖北省经济布局研究》,载《湖北大学学报》1989年,第2期。

[3]乾隆三十三年六月十六日期成额、定长奏折,见《宫中档乾隆朝奏折》第31辑,第55页。

[4]光绪《钦定大清会典事例》卷二三五,户部,关税。

[5]雍正五年九月初九日四川布政使管承泽奏折,见《宫中档雍正朝奏折》第8辑,第840页。

[6]冯桂芬《罢关征议》,见葛士浚《皇朝经世文续编》卷四七,户政二四。

[7]实际上用150%的比例估算,是比较低的。如:夔关雍正年间粮食外输“百数十万石”,若以100万石计算,税为40000两。雍正十三年粮税17802两,相差二倍以上。乾隆年间粮食外输“数百万石”,若以200万石计算,税为80000两,而十九至四十五年平均粮税26248两,相差三倍左右。商人漏税亦如此。嘉庆十八年,从天津装载枣等货回福建的商船,正税单“书以红枣六百十四石,黑枣八十七石。”而实际装“黑枣一百石,红枣一千八百石。”[7]偷税达2.7倍以上。有时商船绕越关口,全船货物漏税,数量也无法统计。但由于各关贪污漏税的比例不同,所以通用150%折算。

[8]《清高宗实录》卷一二六三,乾隆五十一年八月是月。

[9]雍正四年十一月二十六日王克庄奏折,见《宫中档雍正朝奏折》第7辑,第21页。

[10]雍正九年六月二十二日四川总督黄廷桂、巡抚宪德奏折,见《宫中档雍正朝奏折》第18辑,第417页。

[11]全汉升《清朝中叶苏州的米粮贸易》,载《历史语言研究所集刊》第三十九本,下;《清中期的米粮市场与贸易》,转自王业健《十八世纪福建的粮食供需与粮价分析》,载《中国社会经济史研究》1987年,第2期。

[12]参阅谭天星《清前期两湖地区粮食产量问题探讨》,载《中国农史》1987年,第3期。

[13]包世臣《安吴四种》卷三四,《筹楚边对》。

[14]参阅肖正洪《清代陕南种植业的盛衰及其原因》,载《中国农史》1988年,第4期。

[15]乾隆四十三年十二月二十三日陕西巡抚毕沅奏折,见《宫中档乾隆朝奏折》第46辑,第293页。

[16]嘉庆《安康县志》卷十,建置考上。

[17]严如煜《三省边防备览》卷五,水道,道光。

[18]参阅侯甬坚《明清时期商洛山区的开发》,载《开发研究》1988年,第2期。

[19]严如煜前引书。

[20]乾隆三十四年十二月二十二日安徽巡抚胡文伯奏折,见中国第一历史档案馆藏档案。

[21]免税值反映两种情况:一方面商人运粮过关,免税值增加,另一方面税官借机虚报,以利贪污,免税值也增加。对此,乾隆皇帝也提出质疑。(参阅《清高宗实录》卷二三七,乾隆十年三月戊戌。)因此,免税数值中很难分清虚实,这里只好采取略去不计的办法,以下各关亦同。

[22]乾隆十九年二月二十八日安徽巡抚卫哲治奏折,见《宫中档乾隆朝奏折》第7辑,第667页。

[23]乾隆《钦定户部则例》卷七七,税则。

[24]见《宫中档康熙朝奏折》第2辑,第616页,康熙时不征粮税,所以这种奏报数是可信的。

[25]《显志堂稿》卷十,《通道大江运米盐议》。

[26]《清代江西的粮食运销》,载《江西社会科学》1983年,第1期。

[27]《宫中档乾隆朝奏折》第38辑,第65、538页;第39辑,第40、486页;第40辑,第360页。

[28]《鸦片战争前上海地区棉布国内贸易》,载《上海经济研究》1986年,第1期。

[29]《市场机制与社会变迁》第45-46页,中山大学1992年。

[30]《广东航运史》第169页,人民交通出版社1989年。

[31]《清代前期广东福建两省的粮布消费问题》,载《中国社会经济史研究》1989年,第2期。

[32]《清代前期岭南市场的商品流通》,载《学术研究》1991年,第2期。

[33]《西江政要》卷二,《过山脚夫设定脚价》,乾隆二十三年。

[34]《商贾便览》卷四,算法,乾隆五十七年。

[35]王业健《十八世纪福建的粮食供需与粮价分析》。

[36]见《宫中档乾隆朝奏折》第32辑,第528页。

[37]乾隆《光州郡志》卷二一,盐法。

[38]乾隆《郾城县志》卷一,川渠;乾隆二十年九月十二日安徽巡抚鄂乐舜奏折,见《宫中档乾隆朝奏折》第12辑,第482页。

[39]《清高宗实录》卷三七一,乾隆十五年八月是月;《宫中档乾隆朝奏折》第4辑,第349页;第32辑,第503、736页。

[40]乾隆十九年六月二十四日安徽庐凤道尤拔世奏折,见《宫中档乾隆朝奏折》第8辑,第882页。

[41]乾隆十三年六月二十六日傅恒等题本,见钞档。

[42]吴建雍据乾隆上半期,估计粮税占49.5%。《清前期榷关及其管理制度》,载《中国史研究》1984年,第1期。

[43]《宫中档乾隆朝奏折》第56、60辑,第565、708页。

[44]光绪《钦定大清会典事例》卷二三四,户部,关税。

[45]《清圣祖实录》卷二九四,康熙六十年九月甲午。

[46]乾隆八年十月十八日山西巡抚刘于义奏折,载《历史档案》1990年,第3期。

[47]《清圣祖实录》卷二一六,康熙四十三年四月丙申。

[48]雍正七年四月初三日工部侍郎马尔泰奏折,见《宫中档雍正朝奏折》第12辑,第795页。

[49]徐珂《清稗类钞》第1册,地理类;亦见朱云锦《豫乘识小录》道光。

[50]乾隆《孝义县志》,物产民俗。

[51]参阅《历史档案》1990年,第3期。

[52]乾隆三十八年二月十五日两江总督高晋奏折,见中国第一历史档案馆藏档案。

[53]道光六年四月初九日文连奏折,见钞档。

[54]乾隆十八年三月十六日直隶总督方观承奏折,见《宫中档乾隆朝奏折》第4辑,第814页。

[55]《宫中档雍正朝奏折》第26辑,第621页。

[56]康熙《永年县志》卷十一,风土,转自张谢《明清时期河北的集市》,载《河北商业研究》1984年,第1期。

[57]乾隆十八年十月二十四日直隶总督方观承奏折,见《宫中档乾隆朝奏折》第6辑,第530页。

[58]《白洋淀国土经济初步研究》,转自常征等《中国运河史》第563-564页,北京燕山出版社1989年。

[59]参阅许涤新等《中国资本主义发展史》第一章,第655页,人民出版社1985年。

[60]《宫中档乾隆朝奏折》第2辑,第45页。

[61]《宫中档康熙朝奏折》第6辑,第831页。

[62]关于临清关纳粮税问题。明代规定:商货自临清发卖者纳全税;在四外发卖者临清税六分;如系赴河西务、崇文门发卖者临清只税二分,其余至发卖地补足(万历《大明会典》卷三十五,商税;亦见载于《士商要览》中的《天下路程图引》卷一,该书刊于明天启六年。据经济所藏胶卷本。)这说明雍正六年以前,临清关征收船料,不存在征收粮税问题。再次,据可以查找到的历年山东巡抚奏折,特别是众多不足额年份,若有只纳六分、二分的情况,则是申述缺额的重要依据,但从未见折中提及此规定。因此,临清关商货只纳六分或二分的规定,似未延续到清代。本文在估计临清关粮食通过量时,未考虑这个规定。

[63]《请除烦苛之榷税疏》,见《皇朝经世文编》卷五一,户政二六,榷酤。

[64]《宫中档雍正朝奏折》第11辑,第650页。

[65]嘉庆四年七月二十六日山东巡抚陈大文奏折,见中国第一历史档案馆藏档案。

[66]道光十年四月二十九日托津等题本,见钞档。

[67]乾隆四十三年八月二十七日寅著奏折,见《宫中档乾隆朝奏折》第44辑,第660页。

[68]道光十一年八月十三日;嘉庆二十二个年份中,有十三个年份少收;道光十一个年份中,全部少收。

[69]经凤阳关下运粮食共1100万石,一路经淮安关为400万石;二路经扬州关为700万石。

[70]运河各关之间粮食通过量的重复情况是不同的。临清与淮安二关重复量比较小。因为北方豆粮产区,绝大部分在临清以南,所以通过淮安的豆粮大部分不经临清关。而淮安、扬州、浒墅三关的重复量相比则大。因为豫东二省豆粮运销方向是江苏南部和浙江地区,所以从北向南运输豆粮,有一部分要通过二关或三关南下。豫南的稻米也有一部分要经扬州、浒墅二关。而从南向北运输的稻米中,也有一部分要经扬州、淮安二关。因此本文分别不同运段,采用估计重复量扣算的办法。当然对重复量的估计值并不很准确,只是在目前未发现史料记载的情况下,不得已而为之。

[71]乾隆《钦定户部则列》卷七二,税则。

[72]乾隆八年十月十六日陈大受题本,见钞档。

[73]嘉庆《钦定大清会典事例》卷二九一,户部。

[74]嘉庆二十年十一月十六日两江总督百龄、江苏巡抚张师载奏折,见中国第一历史档案馆藏档案。

[75]嘉庆十二年十二月十九日两江总督铁保、巡抚汪日章奏折,见中国第一历史档案馆藏档案。

[76]道光五年四月二十六日延隆奏折,见中国第一历史档案馆藏档案。

[77]道光十一年八月十三日〔原题本无上奏人名〕,见钞档。

[78]《宫中档乾隆朝奏折》第1辑,第144页。

[79]参阅朱契《中国运河史料选辑》第151页,中华书局1962年。

[80]康熙、雍正《大清会典》,关税。

[81]昭梿《啸亭杂录》卷四,关税。

[82]道光十一年《钦定户部则列》卷三九,关税二。

原载《中国经济史研究》1994年3期