见贤思齐应未迟——讲述大家的故事(二)

邸永君 笔名朝天,号太史堂主。1957年5月生于河北固安,史学博士,现为中国社会科学院民族所研究员。第三届“郭沫若中国历史学奖”得主。

我国著名历史学家王钟翰先生(1913-2007)

邓之诚先生(1887-1960)

洪煨莲先生(1893-1980)

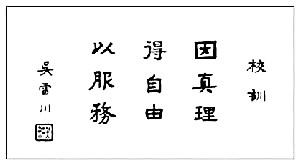

吴雷川校长(前清翰林)题写的燕京大学校训。

演讲人:邸永君

时 间:6月14日

地 点:中央民族大学中主楼会议室

值此母校六十周年校庆之际,我们以王钟翰先生门内弟子与再传弟子身份,共聚于此,回顾先生谆谆教诲,总结学术贡献,体会心路历程,机会难得,大有意义。受诸位之托,由我作主题发言,不禁心潮起伏,难以平静。现稍加梳理,拟就四个方面分别展示,以示对先生的缅怀之情。

自此无从聆教诲

我至今仍然觉得,先生不会离去,他仍然像往常那样授业解惑,评古论今,眉飞色舞,手势连连。

2007年12月12日凌晨,一颗坚强的心脏最终停止了跳动,吾师钟翰先生在被病魔折磨近两年之后,走完了94年漫长坎坷而又辉煌充实的人生历程。早上八点半,定宜庄大师姐伴随着抽泣,将噩耗告知于我。透过那沙哑的声音,我已深深感觉到她发自内心的悲痛与伤感。放下电话,我的心情久久不能平复。尽管这个消息已在意料之中,但仍然难以接受。我至今仍然觉得,先生不会离去,他仍然像往常那样授业解惑,评古论今,眉飞色舞,手势连连。最是文人无本领,既不能减轻先生之病痛,留住先生之生命;又不能为其家人伸出援手,分担悲苦。只能将所思所感汇之成文,聊表区区哀惋之念。

自1994年得入先生之门,我曾与先生共处十又三载。先生长我44岁,应属祖父辈分,且在学界有泰斗之誉,而令我感受最深者,却是先生的平民情结。每次拜访,先生均要亲自迎送,赠书皆题以“永君同学兄指正”,辄令我诚惶诚恐,不知所措。究其原由,大概是先生出身寒素,向无依凭,完全靠个人努力,艰难跋涉,步步为营,久之便形成了为人低调、温良恭俭的处世风格。岂不知,“苦大仇深”、历尽坎坷之辈,一旦得势,颇不乏居高临下、气指颐使者,具体例证俯拾即是,不胜枚举。而先生能将谦逊美德保持终身,当属难能可贵,使我等有幸沐浴美好人性之光辉。

先生那一代学人,成长于特定的历史条件与社会环境。早年入私塾读经,国学功底深厚;继而就读于教会学校,西学训练严格。贯通中西、融汇古今,成就了那一代学人之卓尔不群。先生出身农家,离乡背井,漂泊在外,投师就学,师徒父子的古老情结深刻影响着他的行事为人。1934年,先生考入燕京大学历史系,从此出入洪煨莲、邓之诚二位先生之门,成为洪、邓二位大师的得意门生,并将师徒兼父子之深情厚谊保持终生,历经磨难,老而弥笃。先生每每提及与二位恩师之过从,经常是双目中蕴含着泪水,言语中荡漾着真情。先生过人之处当首推对诸多传统理念之恪守,谨遵师命,勤而力行。先生原本兴趣宽博,视野开阔。曾撰写并发表《〈游仙窟〉作者考》便是明证。而自洪师定其研究领域于清史后,先生便谨记于心,发奋努力,力求于清史满族史领域与日人折冲,悠悠七十余载,未曾少懈。其研究之深广,考证之精详,今世学者难有其匹,却不曾有一文偏离清史及相关领域。如此听话的弟子,至今已鲜见于域中矣。不仅如此,先生亦继承二位先师遗泽,并发扬光大,使学脉绵延,薪火相传。洪师以学术战略家之胸怀与气度,注重结合弟子特长、兴趣,为其确定研究方向:安排郑德坤研究考古,齐思和研究先秦,瞿同祖研究秦汉,周一良研究魏晋,王伊同研究南北朝,杜洽研究唐代,冯家昇研究辽代,聂崇岐研究宋代,翁独健研究元代,田农研究明代,房兆楹、王钟翰研究清代。其强大的弟子阵容覆盖了中国古史之全部断代,大有将百代汗青尽收囊中之气势,一支现代史学编队就此崛起。钟翰先生得先师成法,于清史满族史领域精心运筹,遣将布局。确定定宜庄(满族)研究八旗驻防,姚念慈研究八旗制政体,刘小萌研究满族之部落与国家形态,达力扎布(蒙古族)研究漠南蒙古,赵令志(满族)研究旗地,祁美琴(蒙古族)研究内务府,杨海英(来自浙江)研究清初东南士绅,邸永君研究翰林院,柏桦研究县官,李德龙(就职于图书馆,颇善书法篆刻)研究《苗蛮图》,江桥(满文专业出身)研究《清文鉴》,余梓东(民族学出身)研究民族政策,姚安(就职于天坛)研究祭祀制度,张晶晶研究钦差大臣等,诸论文涉及清史、满族史、清代蒙古史等多个领域,从中央到地方,从政治经济到文化艺术,从朝廷到民间,从文本到档案,星汉灿烂,荦荦大端。上述论文之陆续完成与出版,大大深化拓展了学界对上述领域的研究与认识,也体现出先生的缜密思维、博大胸襟与宽阔视野。

钟翰先生治学之另一特色,乃秉承其导师邓之诚先生家法,注重行文质量,结构严整,字斟句酌。邓师为清翰林总督邓公廷桢曾孙,承家学渊源且天资聪颖、功力深厚,著文风格遵清代桐城派而有所更张。其对文字工夫要求甚严。钟翰先生得邓师真传,遣词行文造诣甚高,绝不止于文从句顺,而是崇尚行云流水。因我本人原本最喜古诗词,亦偏爱韵文骈赋,写史学论文总觉无从发挥,一度深感压抑。先生对我“拽文”之习不但不予打压,反而十分鼓励,重申孔子“言之无文,行而不远”遗训,强调学者想自立于学林,就一定要逐步形成自己的行文风格与特色,长期为我的习作修改润正,并授以诀窍与机宜,使我得窥门径,深受鼓舞。先生嘱我,要有炼句意识,逐字敲打,平仄亦当考虑,读之琅琅上口的奥妙在乎此也。但史笔必以平实准确为前提,须在严谨精炼的基础上再融入文采,且一定要发挥有致,否则难免过犹不及,以末伤本,反招诟病。十三年间,我经常向先生请教作文之法,受益良多,写作风格已悄然改变,并基本形成了自己的风格与特点。饮水思源,皆先生点拨教化之功也。

先生与两位恩师之过从,实令人感动。珍珠港事件之后,燕京大学被日寇占领。邓、洪二师身陷囹圄,家属生活无着。先生毅然弃学赴天津从商,以薪俸资助二师家庭达数年之久。邓师仙逝后,应家人之请,先生为恩师撰写碑文并书丹,且长期保管《五石斋日记》手稿;先生对洪师一往情深,终生不渝。以诚实忠厚,赢得最高信任,被托付将私人藏书赠予国家。先生谨遵师命,完成了这一遗愿。1982年,先生应邀访美时,洪师已谢世逾二载。先生趋至恩师墓前,长跪不起,老泪纵横,逡巡良久,不忍离去。深情厚谊,令人感佩至深。2007年12月19日,先生葬礼在八宝山举行,我们众弟子为先生守灵。待众人离去后,我们含泪簇拥到先生遗体前行礼。姚念慈师兄问我,你准备行什么礼?我说,不管别人,我是要行跪拜礼,他说他也准备这样做。当我们走到先生跟前时,几乎是不约而同地跪在地上,为先生叩首,悲泪纵横,哭声一片。男儿有泪不轻弹,男儿膝下有黄金,我上一次含泪下跪,是为送别我的父亲。而此番长跪,乃情理之中,不跪则难表对先生的怀念感激之情而遗憾终生。先生也受得起这一跪,因为他对恩师也曾如此做过,且对弟子有值得跪送的恩德。多年以来,先生对弟子一视同仁,垂爱有加,一向因势利导,循循善诱,诸位同门收获各异,感触不同,正可反映出先生因材施教之深意。然而,自此无从聆教诲,彷徨惆怅、痛苦失落之情,则有共鸣共识,实难与外人道也。

满眼寒云忆吾师

体大思精,誉满士林;海内同侪,尊为山斗。循循善诱,成就者多;门人廿余,情若父子。

记得先生葬礼结束后,同门学友与先生亲朋故旧共进午餐。在这次下午3点才得以举行的餐会上,每位弟子依次发言,以表达对先生的追念。我曾自认为与先生感情至深,情若父子,也的确在先生晚年陪侍左右,无话不谈。但或许是我心硬似铁,或许是情深未至,在追忆与先生的交往时,我没有掉泪,更难感动别人。而令我至今铭记于心的,是师弟李德龙的一番发自肺腑的话语。他谈道:“我在历史系当副主任时,有一次先生到我办公室跟我说:‘德龙啊,你基础这么好,怎么不读博士?’我说工作太忙,顾不上,也没想好读哪段,读谁的。先生说道:‘我看你是块好材料,不读博士可惜了。你要是不嫌弃我老朽,就读我的吧。我别的忙帮不上,这个忙我帮定了!’我简直是受宠若惊,当即答应。入先生之门,我得到的不仅是学历和学识上的提高,更从先生的治学为人方面获得了前所未有的教益,懂得了今后应怎样做人,怎样做学问。我家在京郊密云,家里房间宽敞。有一次我跟先生说,我父亲想请先生来家里做客。先生当时就兴高采烈,慨然应允。先生农家子弟出身,到家后,他似乎又回到了无忧无虑的童年,高兴得到处乱转,和我父亲拉着手并坐聊天,就像久别的兄弟。那以后,我父亲有一次很郑重地对我说:‘德龙啊,我和你老师都属牛,他还大我一轮,那么大的教授,一点儿架子都没有,那么远来咱家看我,还把我当做兄弟。从今以后,你要像孝敬我一样孝敬你老师,不然我不高兴。’有一天,我突然想到,我会理发,而先生那么大岁数,理发还要去理发店排队,不方便也不安全。所以从那以后,我一个月给先生推一次头,然后帮着他洗干净。先生也就不再去理发店,叫我理发已是习以为常。可先生最后住院那大半年,我杂事太多,加上出国,就没顾上。先生追悼会那天早晨,我带着几个研究生去接灵,见到了没整容之前先生的遗容。脸上还贴着固定输氧管的胶布,白发有半尺多长,稀疏凌乱。我当时便痛哭失声。到八宝山后,我看着整容师把先生的长发修短,歉疚之情一直在心里翻腾。就能为先生干这一件事,最后还没干好,我对不起先生啊。”几次竟致哽咽,泣不成声。我们听着他的诉说,也都情不自禁地跟着流泪。后来听德龙说,他把这件事告诉了父亲,当时他老父就大发雷霆,连声训斥:“不像话,你太不像话!”

先生和师母于2008年8月合葬于万安公墓。选好墓址后,经协商,墓碑基座上镌刻先生手书一帧,由我建议并经先生家属首肯,选取先生题词“行己有耻,博学于文”,出自《论语》,又被明清之交著名学术大师顾炎武所强力提倡,先生生前一直以此为座右铭。碑阳之文由先生家属提供,碑阴之文由众弟子起草。德龙师弟因隶书上乘,应邀为碑阳之文书丹。他凝神静气,力运毫端,将真挚情感融入笔墨,出色完成了这一使命。众弟子将撰写碑阴之文之重任委之于我。我诚惶诚恐,冥思苦想,以207字,将先生一生辉煌浓缩升华,以垂永久。文曰:

师姓王氏,讳钟翰,祖籍湖南东安。十龄就傅,后赴雅礼,嗣入燕大,从邓文如、洪煨莲诸师游。敏而好学,博闻强记。传邓师学,字斟句酌,行云流水;遵洪师命,专攻清史,毕生不渝。而立年撰《清世宗夺嫡考实》,崭露头角;不惑岁掌中央民院教席,授业终身。其间校勘史籍,枣梨《列传》;发微辩难,裘集五《考》;体大思精,誉满士林;海内同侪,尊为山斗。循循善诱,成就者多;门人廿余,情若父子。性喜豪饮,弗逊太白;兰馨鹤寿,远胜湘绮。

师母讳荫松,姓涂氏。贤淑敦厚,相执偕老;大爱无垠,子弟怀之。有子楚云,女湘云、应云,孙禾。皆自强自立,湘云守其学。

戊子春日众弟子叩述

日月如梭,转眼先生周年忌辰已到,门内弟子前往灵前祭扫。北京的冬天,虽已不似几十年前那样寒冷,但毕竟是阳气沉潜、万物归藏之季节。迎面的寒风仍然强劲,秃树枯枝之上,映衬低云朵朵;残阳昏然无力,听任万物凋零。平心而论,我们这一代学人,缺少的不是展示才华的机遇,而是才华本身,而最缺乏的不仅是学识,更是教养。先生手书座右铭“行己有耻,博学于文”乃是治疗我们这一代学识缺乏症和道德矮化症的一剂良方。但痼疾绝非常药所能根除也。记得先生与我谈得最多的,是如何看待名利。他经常讲,不计小利,才能得大利;不务虚名,才能得实名。由此看来,先生也是儒家信徒,并不轻看名利。因为名利一直是绝大多数中国人奋斗的直接动力,而先生与凡人的不同之处是境界高远,不为小利虚名而折腰。而我却难改志大才疏的个性特征,浮躁起伏的精神状态,不要说达到“计天下利”、“求万世名”的高远境界,即使是先生所讲“大利”与“实名”,也是可望而不可及,尽管有所克制,但仍未能尽弃小利与虚名。每思及此,愧疚之情便难以名状。

碑前幽径徘徊久

古往今来,无数学子尤其是细族寒士,多仰仗恩师提携而脱颖而出,又将所学授予弟子,使学术薪火相传,绵延不绝,脉络清晰,斑斑可考。

转眼又是一年,先生忌辰已至,心中思绪难平。来到钟翰先生墓前,拂去碑上尘埃,徘徊良久,浮想联翩。传统时代,素以天地君亲师为五尊。天地乃冥冥造化,大象无形,无所不在却又无从把握;而君乃最高统治者,对常人而言,遥不可及,敬而远之即可;得为依凭者,亲、师二尊而已。而亲人乃前生修来,不可选择与更换。家学渊源虽不失为中国传统学术传承之重要一途,然可遇不可求,远不如师徒授受选择空间为大。业师常为欣赏后学资质而收为弟子;弟子亦多因倾慕前辈德才而投拜业师,双向互动,故而最具主观能动性。古往今来,无数学子尤其是细族寒士,多仰仗恩师提携而脱颖而出,又将所学授予弟子,使学术薪火相传,绵延不绝,脉络清晰,斑斑可考。其与当今学界所云之学术谱系异曲同工,大体近之。的确,学术的发展,离不开学术谱系的建构,学术大师的出现,必以学术谱系为依托,其与学术之传承、积累、发展息息相关,而积累、传承是发展不可或缺之前提甚至关键。其实,中国学术历来重传承、尊师道,久之便形成了道统、文统与学统。至清代,对传统学术影响最大的桐城古文派横空出世,影响深远,其以董仲舒、程颐、程颢、朱熹等一系为道统;以《左传》、《史记》、唐宋八大家、直至明代归有光一系为文统;不难体味出遥尊心仪之特质,而学统则更加清晰醇正,秩序井然。如孔子与曾子、周子与二程等便是。桐城三祖之方苞、刘大櫆与姚鼐;形成义理、考据、辞章之成法。姚门四弟子方东树、管同、姚莹与梅曾亮承之,至曾国藩继姚莹“经济”之学,致力于“桐城中兴”,与“孔门四科”之“德行、言语、政事、文学”古今辉映,相得益彰。后有曾门四弟子黎庶昌、张裕钊、吴汝纶与薛福成继续弘道,直至马其昶,影响一直延续至民国时期。

广义而言,师承应包括两个方面。就当今而论,一是读研读博选择导师,但另一方面,并不一定要局限于师承,所谓私淑弟子,就是指心目中的师承。这种私淑关系,使学者择师于空间上扩大,于时间上拉长,对学者日后成长影响甚大。因从偶像崇拜角度而言,早年崇拜谁,认同谁,将来就最有可能成为谁。志向高远,不一定皆得高远,但志向不高远,则必定不能高远,这是已被无数事实证明了的人生定律。所以,学术谱系对学者一生影响力绝不可低估,包括导师、导师之导师和对他产生过学术影响的学者。这种关系既有个体的学术传授,也有整体的学术训练也就是学者当时所处的学术生态环境与规范。理出上述学术关系的链条,便是个人学术谱系。一般而言,学术谱系有两个基本条件,一是学者自我认定之学术脉络与思想来源;二是他人以某学者之学术履历为依据,客观确定其学术渊源与群体归属,包括学者在学校里接受的基本教育,受到的各种学术影响,尤重视学术传统熏陶等因素。

进入近现代以来,我国学界于学术谱系方面出现了严重问题,亟须补充完善。而反观西方学界,学术谱系一直相对清晰而完整。比如美国,我们或许会认为其不过二百余年历史,但其学术渊源可以追溯到牛津剑桥,甚至意大利的博洛尼亚大学。而精神源头,则是古希腊诸位先贤往圣。譬如,钟翰先生曾经就读之哈佛大学,其拉丁文校训为“与柏拉图为友,与亚里士多德为友,更要与真理为友”,无疑可体现其学术脉络之久远。时至近现代,欧美、日本,人文学科发展甚快,学术谱系相当发达,学派众多,不少学派已绵延几个世纪,经久不衰。每个学派都有自己的特点与共性,有影响的学者不仅重视学术传统的承继,同时也重视对学术谱系的认同。通过学术谱系,了解本学科、学派之构成要素与发展历程,包括经典著述和代表人物,从而融入学术群体。再靠群体的凝聚力和相互切磋、相互协作,逐步形成气候,对社会产生影响。西方学者,肯定要精读苏格拉底、柏拉图、亚里士多德之著述,奥古斯丁之著述,中世纪托马斯·阿奎那之著述,近代笛卡儿、康德、黑格尔之著述,亦包括马克思、恩格斯之著述。这是学校必然要提供的基本教育过程,是学者学术生命中不可分割的组成部分。由此,作为学术谱系中人,通过基本的知识关联与学术训练、将学术传统承继并下传。即使一些反对西方中心论的学派,如解构主义、后现代主义等,亦概莫能外。由此立论,学术谱系其实与中国历史上的道统、学统与文统颇有几分相似。然而中国传统学术尽管遗产丰厚,谱系清晰,但由于自鸦片战争之后西方文化的大量引入,改变了中国学术之原有轨道,其后社会发展提速,震荡不已,使置身于历史传统与严酷现实之间的学者们无所适从,茫然无路。社会大动荡和诸多不可抗因素,使我们的旧谱系被击破,新谱系却未遑建立,导致左摇右摆,进退两难。究其深层次原因,实难一言蔽之。而我们这一代学人,面对如此境遇,无疑肩负着重构学术谱系、修复文脉、再建学统的历史使命,故任重而道远,不可不弘毅也。

见贤思齐应未迟

吾师高品,日月同襄;卓尔不群,弘毅无双。髫年勤勉,享誉于乡;负笈燕市,才不可当。

《中庸》有云:致广大而尽精微。先生终其一生,以才学立身,学术报国,主编皇皇巨著《中国民族史》,确立基调、设计章节、制定体例、规范行文、字字把关,标点符号亦不放过,精益求精,足以体现先生胸怀天下之广大。而于清史满族史辛勤耕耘,硕果累累,先后出版《清史杂考》、《清史新考》、《清史续考》、《清史余考》、《清史补考》等5部论文结集,运用一手资料,对100多个相关问题进行了精详考证,体现先生目光如炬之精微。不仅是继孟森之后又一位不存争议的清史巨擘,也无愧于当代史学大师之赞誉,赢得了海内外学术界的普遍尊敬。先生对祖国的忠诚热爱、对学术的倾心投入和对兄弟民族特有的温情与敬意,是其取得成功的永恒动力与精神源泉,永远值得后昆学子仿效与怀念。

蓦然回首,感慨良多。作为民族院校的学生,我们的优势有二:一是懂得以民族史角度观察与切入,容易更加全面贴切地感知与把握历史进程之全貌;二是善于对少数民族文献之解读与运用,有助于对历史细节与真相之还原。先生是最早以民族史角度切入研究清史、注重发掘满文档案并予以充分运用的学者之一,具有开其先河的引领之功,我们只要继续深入,勤而力行,将上述优势发挥有致,就会有所收获,有所作为。当今学术风气浮躁,诱惑与干扰不断,但我们不应进退失据,而是要尽量保持冷静清醒。在此,让我们以钟翰先生经常说的一句话以共勉:“我管不住别人,但管得住我自己!”的确,洁身自好,廓清谱系;打好基础,步步为营;力戒焦躁,从我做起;见贤思齐,应未迟也。

先生对我等的再造之恩,重塑之德,即使枯肠索尽,亦难表万一。我们在此缅怀先生,绝无拥师自重之意。因为我们懂得,享受着先生带来的荣耀,同时也应承担光大师门之义务。我们定当尽力不辱使命,将先生未竟的事业继续推向前进,以告慰先生在天之灵。最后,我想以先生二周年忌辰之际本人所撰祭辞,作为结语:

维己丑年十月二十六日,西历2009年12月12日谷旦,弟子十三人,谨具鲜花清酌,献于恩师钟翰先生之灵曰:

吾师高品,日月同襄;卓尔不群,弘毅无双。髫年勤勉,享誉于乡;负笈燕市,才不可当。专攻清史,十载寒窗;崭露头角,名扬家邦。陷于文狱,廿载神伤;困而修德,松柏凌霜。校勘史籍,惠及四方;裘集五考,士林仰光。循循善诱;宽严有章;桃李满园,兰蕙飘香。

高年染疴,药石难搪;群医束手,弟子断肠。昊天不吊,摧我门墙;悠悠二稔,绝隔阴阳。漫漫泉路,萧萧白杨;孤坟寂静,风凄月凉。金山苍苍,玉水泱泱;先生之风,山高水长!美酒以奠,伏惟尚飨!

《光明日报》(2011年08月01日05 版)