江汉平原的堤垸水利与基层社会(1942—1949)——以湖北省松滋县三合垸为中心

【内容摘要】借助大量三合垸民堤修防处的档案及其他材料,文章试图对民国末年江汉平原的“民垸”做一细致解剖。水利运作有赖于垸内基层精英的自我组织——修防处,“土方”、“土费”的征收、挪垫是岁修与防汛的制度与物质保障。士绅在水利事务甚至乡保行政中拥有决定性影响。垸內的行政和水利组织架构在表面上虽各成体系,但往往前者必须借重于后者才能在很多事务的解决中发挥实际效应。县级政府充当垸内水利类反抗者的惩罚人。垸在总体上的自治程度较高。地理环境、频繁的修防及其仪式化倾向、寺庙的存在为共同体的稳定提供了基础。

【关键词】修防处;士绅;权力结构;水利共同体

【作者简介】吕兴邦(1982一),男,厦门大学博士研究生,主要从事水利社会史、社会经济史、区域贸易史等方面的研究。

垸,指湖北、湖南等地在沿江、湖地带围绕房屋、田地修筑的防水式堤坝,堤坝所围区域叫“垸”,又叫“垸子”或“院子”,垸内田地叫“垸田”。[1]作为江汉平原中一种独特的地理和社会状貌,加之其在该区域经济社会发展中的重要作用,垸得到了国内外不少学者的广泛关注。考镜源流,不难发现这些成果大致可以为两种不同的学术传统所区分:一为偏重于垸田经济意义的讨论。自冀朝鼎先生在其名著《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》中认为垸田开发(包括长江下游三角洲的“围田”与中游的“垸田”)是长江流域基本经济区得以存在的微观基础[2]以来,以此取向的研究从上世纪80年代末[3],开始得到系统性生发,由垸田的兴起、发展、膨胀及于其导致的社会经济甚而环境影响。[4]另一种传统多少受到卡尔?魏特夫关于东方“治水社会”[5]论断的影响,着重于从水利的角度窥求垸区社会本身的结构与变迁[6]。随着近年来水利社会史的勃兴[7],学界对两湖地区的堤垸水利也做出了重新思考[8]。总体而言,可能囿于资料限制[9],对垸内基层社会本身的考察仍有推进余地。笔者在学习和研究过程中,有幸查阅到民国末期(1942–1949)湖北省松滋县“三合垸民堤修防处”的数百页原始档案(共3册),本文将结合其他资料尝试对该时期的“民垸”[10]做一初步解剖,以期为江汉平原的防洪型水利社会研究提供一个历史案例。简陋之处,尚祈方家指正。

一、环境变迁与三合垸之由来

长江出三峡后一路奔流,至今湖北枝江市境内,江面始阔,在江心岛——百里洲洲首(今林家垴村)处被一分为二,再至洲尾(今新闸村)合流。道光10年(1830年),一场大洪水改变了数千年来“外江内沱”[11]的状况,洲北的河道成为长江主泓,洲南则变成沱江,沱江以南即为松滋县境。这一变化使得洲南河道的水流速度减缓,淤积加深,原有沙洲的体积日益增大,致使“南江秋后水退,仅容小舟,而夏涨一至,所受水患,反较往时为大。康、乾之交,南堤不溃者一百余载,斯时民物丰阜,人庆安澜,及江道北徙,而南堤溃口之事,几于防不胜防。”[12]道光20年(1840年)成书的《楚北水利堤防纪要》记松滋县堤防云:

“长江……自枝江县羊角洲[13]入县境,历朱家铺、采穴至浣市,下达江陵,延长七十余里……堤自县东门龙头桥起,至浣市止。”[14]

这段70余里的堤防被松滋县当地人称为“大堤”,也叫“官堤”,由官府负责修筑,经费筹措以随粮代征的方式解决。由于关乎百姓身家性命,堤防的安危直接与政府主管官员的考成挂钩。一般情况下,安全度汛还是有保证的。在官堤以内,为了抵御县境南部山丘下泄的几条河溪的洪水,民众私下筹措资金,修筑了很多小型“私垸”。同治9年(1870年),长江再次发生全流域的大洪水,经营日衰的官堤经不住猛烈的冲刷,于黄家埠处连溃两口,达一千多米。江水纵贯堤内腹地,在县境纵横七八十里地,一片汪洋,给当地及下游的公安、石首等地带来巨大损失。由于溃口过大,民众财力难支,一时难以堵修,政府接受了当地士绅杨品金“留口待淤”的建议。于是“荆南四口”[15]的“松滋口”(也称大口)和松滋河(又分为东支与西支)形成。随后20多年间,黄家埠处的溃口一直没有修复,一遇洪水,县境低处就处于漫流状态。伴随年年洪水的涨落,泥沙的淤积速度也很快。光绪26年、28年(1900,1901年)两年,长江未发洪水,俗称“歇江”。当地百姓抓住有利时机,兴起了一场热烈的筑垸运动。

“明达之士,热心公益之人,出而倡议,度量地势,兴修堤垸,就地筹款,按亩征收,每亩出土数方,出费数百文。或数月而成,或数年而成;或一成而不溃,或成而复溃,溃而复修,或大或小,或分或并,遂成今日之形势矣。”[16]

这一过程中,大概有20多个较大的“私垸”陆续被修成。以前受官堤保护的良田经过溃堤——淤积的循环又以垸田的形式重新成为良田。三合垸就是其中最先修筑成功的垸子.1902年,当地绅民在唐协卿、庹祥亭等人的倡议下,沿着洪水冲出的长寿潮以西,将三个小垸:上垸、东垸、下垸合筑,“就地筹款,每亩出土数方,出费数百文,数月而成,与新江口对岸。”[17]是为三合垸。

由于无法找到三合垸成垸至1942年这一阶段的系统切实材料,本文拟主要采用收集到的民国晚期(1942——1949年)该垸的档案来进行相关探讨。有些内容也会尽量追溯到更早的时间。另外,需要说明的是,从三合垸修成的次年开始,毗邻的长寿垸也逐渐由小变大最终成型。至1919年与三合垸合成一体,四周长六十八(华)里,面积十四万亩,有田十一万五千亩。[18]但由于三合垸的修防一直是独立进行的,故本文仍把他作为主要的讨论对象。

二、围绕“修防处”展开的水利运作

官堤的管理明清时期就一直受到各方高度重视。乾隆53年,因为松滋境内的朱市孔明楼溃决,官修制度遂告终结。起而代之的是官督民修,民众自行在每年年终推举总局、总监、散监等职务的人选,报县府备案、下发任命状,县府不得干预推举人选。“每年按粮派土,各都有催夫给工单,即于单内点单首,催夫催单首,单首催散户,不出三月,即宜赴局完纳。其守堤者为圩老、圩甲,亦仿明赵贤法,圩甲为预备土曰土牛,以待防汛,不得妄动……书吏不与焉。”[19]虽然修堤的费用仍然由官府统一随粮代征,但官府对修防的具体掌控减弱了。[20]

受到这一制度的影响,民垸也主要是由垸民公举的垸首负责修防,并设专门办公的机构—土局。不同的是粮款筹集需各垸自行处理。[21]至1931年,县设水利委员会,各民垸设民堤修防处,修防主任由垸民公举报县委任。1934年,滨江干堤兼大同垸(即原来的官堤)修防处也已成立。[22]堤垸的“修防处”体制遂最终建立。

(一)修防处的构成

修防处是一个实体组织,有独立的办公地点、人员、财物。1944年9月24日,因为原来的办公地位于狭长垸体的西隅,不方便粮户缴纳土费,被迁往较为适中的邹家屋场邹云陔宅内。[23]后又被换至垸内的王家闸等地。主要办公人员为修防主任工人,全面负责垸内水利事务。堤董2人,负责协助修防主任召开会议、征收粮款、验收土方、提供一定的技术帮助等事项。堤保10人,一般与行政保并行,负责催收该保的土方、堤费以及在汛期组织人员上堤抗洪等。文牍2人,书记1人,事务员工人,堤警4人,勤务2人,炊士2人,共25名常设人员。除了主任、堤董、堤保的推举比较慎重外,其余人员的任用随意性比较大。他们按月领取固定的主副食费用和薪饷,这些费用最后都分摊到全垸粮户每年所交的土费中。[24]修防主任按惯例是一年一选,连任的情况也很常见。在新旧主任交接的记录中,可以大致看到修防处所属的财物包括生活用品,防汛用品,各类账册、单据等征收用品三大类。值得注意的是众多的账册、单据题名,如1935年1月20日的交接记录中有“今开……红册六本(三十一年二本三十三年二本三十四年二本)、土册九本、征收账九本、花户存土/费清册二本、粮户欠土/费清册二本、堤费收据二十本、文卷四本、红滚三本、总登二本。”[25]这样的财务体系说明垸民围绕修防产生了频繁的经济来往。

(二)土方与土费

人力与物力是水利运作的物质基础。修防处为了集中必要的资源,主要采取按田亩的数量和等则均摊力役和费用的方式。力役在名义上是以做“土方”的形式完成。每个土方按1丈×1丈×0.1丈的体积计算,不分距离远近。另外,缴纳的钱款称为“土费”,主要用于维持修防处的现金开支。民国后期货币贬值厉害,土费又多以征收实物如棉花、黄豆、麦子等形式支付。考虑到土地所有权在垸民间的差异;自耕农一般可以接受同时承担力役和缴纳土费;地主(粮户)则比较容易只接受交纳土费,尤其是居住在垸外的地主。变通的方法就是土方折价。一方面,佃户在帮助自己的主家完成其做土任务后,在交租的时候向地主找还或者直接扣除折价。另一方面,土方折价导致了土方交易的泛滥。这使土方任务的完成方式发生了很大的变化。对于那些愿意上堤做土的垸民,就采取分段负责的方式来完成。反之,修防处则用收缴的土方折价钱雇人统一完成必要的水利任务,是为“签子土”。[26]

防汛或其他水利劳动造成的力役也可以得到相应的土方补偿。

力役的货币化市场化在某些情况下降低了修堤的积极性和实际效果。垸绅熊芰舫在1948年3月16日该年第2次堤务会议中提出了解决办法:

实土上堤又要杜绝弊端诫非易事谨具个人意见所及拟定改善办法三项如次提供大会参考故是否有当请公决之?

l.工程计划应该由负责人函请经验丰富之花户会同勘测应做之处依次编列字号造具个别预算交某堤保督修依限完成具报以便依次对号收方但须约原勘测人员同办理工竣即造计算交大会会议派土方?

2.施工收方不论任何方式每工不能超过一方为原则千千梭梭估各工做土最易成弊负责人须有隐秘方法杜绝之?

3.土由种作人负担其价应按日需生活费抬高一倍为标准达到实土上堤不克夫价为目的。[27]

显然有人在做土方时偷工减料,并且全垸实际上完成的总土方数在日益减少。对前者只能采取技术性的措施加以避免,对后一种情况,则采取提高雇工做土报酬的方法。这次会议对此提议照案通过。仅从逻辑考虑,这些较为理想主义的方法作用应该不会太大。

(三)征收、岁修与防汛

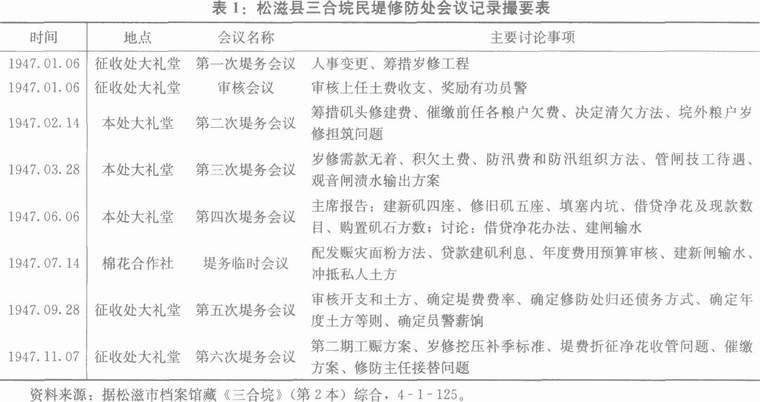

水利运作的实践部分包括征收、岁修与防汛3个部分,频繁的修防会议则贯穿整个过程。我们试以1947年为例来讨论相关问题:

上表中显示,经费的筹集和催缴是修防处的一大主要任务。在筹集方面,挪垫机制一直被沿用。每年冬春交接时的农闲是岁修时间,如果前任在上年年底征收到并遗留下来的费用充足的话,尚可以支撑一段时间。否则,必须依靠向垸内富有绅士告贷,这种贷款有比较高的利息。在组织岁修的同时,也不断催缴以前粮户的欠款和欠土。6、7月间汛期即到,防汛费用的挪借又提上日程。其他临时有需要,修防处若没有存款,也必须时时告借。直到年末,开始决算本年度一切开支情况,继而确定征收土方和土费的标准。征收工作开始,年关前后,既是催缴时间,也是修防处还贷的时间。这种事先挪垫的机制据说比较切合一个周期之内修防的实际需要。

岁修内容一般包括新修矶头、培修堤的低洼处、填埋獾洞之类。大多数情况下,都由经济条件较差的垸民来承担。

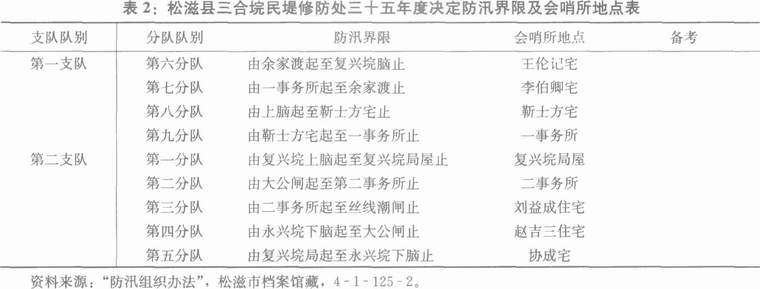

防汛的时间取决于长江泛涨的时间,一般为6月到9月间。有的年份若碰到所谓“桃花汛”或阴雨连绵,也会提前至5月或推后至10月。防汛关乎全垸民众的身价性命,其既是对岁修工作质量也是对修防处组织能力的检验。同时还是在心理上凝聚全体垸民的社会行为。三合垸修防处为此制定了严密的防汛办法。以下是防汛分段表:

防汛期间,行政乡保相关人员一般会采取协助态度,他们一般充当临时指挥的副职,修防处承担防汛主要责任。

三、垸绅与政府:垸内的权力结构及网络

(一)穿梭于修防处和乡公所的垸绅

按照田亩的多寡来均摊所需费用和土方(力役)的修防体制,必然使得垸内大族在水利事务中享有更多优势。位于庹家桥的百余户庹姓,拥有祠堂和四十亩祠产;谢家岗的谢姓则在永家岸拥有七十余亩祠产;刘姓,六十户,祠产二十余亩;李姓,在李家湖有祠堂;明代就迁入的唐姓,大概有二百户。[28]仅以上五姓族人中就有李忠谋在1942年至1944年元月、庹理章在1946年、谢营之在1949年充当修防主任。其它大族在全垸的日常修防事务中也普遍拥有发言席位。以下1947年6月6日第4次堤务会议记录中的出席名单:

出席人:李忠谋 牟武臣 牟 云 牟德记 邹云阶 庞采五 庞德庵 唐静仙 周启文 庹子柏 肖锡伯 唐治平 许举初

许伯川 庹理章 熊惠龙 廖章甫 庞治珍 李宗廉 陈建章 唐英臣 谢志高 王金甫 佘金甫 佘性庵 刘树丹

庞世发 许佑武 王国轩 赵靖生 何玉高 方采轩 陈子楹 邹余斌 方仲文 熊志武 张清泉 唐采章 王吉三

缺席人:熊芰舫 王述明 王新伯 谢营之 刘性之 周华春 唐东谷(永昶) 王晓林 李子吉 周伯丹 胡子汉 唐久初[29]

这些在各类垸务文书中被称为“士绅”或“垸绅”的出席者应该集中于几个拥有更多土地的家族。像这样的修防会议一年会召开6到10次。垸绅们通过讨价还价,基本掌控了垸内年度的修防运作。但令人惊奇地是,三合垸的行政架构乡一保一甲体系中,大多数情况下似乎仍然由这些士绅来操作。如李忠谋在1942年10月1日至1943年9月30日间竟然同时兼任三合垸修防主任和所属观禹乡的乡长。[30]

至于其他人,我们再来看看几乎是同一时间点上永安乡[31]乡务会议记录中的出席名单:

出席人:唐远煌 唐治平 高政久 王晓林 熊炽周 唐采章 谢营之 龚子亮 车晓三 刘云良 张麒春 庞采五 庹理章

邹余斌 牟 云 牟武臣 许举初 张振翼 佘连三 陈建章 周伯丹 廖章甫 王仁甫 王新伯 王协卿 萧子梁

刘裕陵 唐永昶 邹云陔(阶) 李德孚 周华春 王述明 熊惠农 刘性之

缺席人:乔显亭 熊伯才 张华轩 周焕卿 肖锡伯

列席人:孙士勋 王元亨 陈燕孙(注:后面3人姓名被抹掉)[32]

此次乡务会议主要解决的是乡政问题,并非水利,但应出席人员与同期修防会议的应出席人员多有重合,出人意外。这说明水利运作与基层行政其实都是一班子人在做。垸绅的一身二用是与基层行政架构和水利组织架构的叠合紧密相连的。

(二)修防处“扩大会议”

上文中的两个出席名单还表明另外一个问题,即修防会议对于垸内民众来说代表性也许更大。除了垸绅出席人数更多之外,一些非水利性的公共事务逐渐在修防会议上被提出来讨论和裁决,其内容主要集中于全乡的公产和教育两个方面。

1945年9月17日召开的第四次堤务会议中,乡中心学校提出了数个临时动议:1.教职员工的津贴是否继续追加?2.中心学校教具不敷应设法添置。3.建校工人的工资、主副食开支。4.学额不足应帮助催促各乡保。5.为乡义警筹募给养的不足部分。6.议定乡公产提成时的验稞标准及负责人选。[33]堤务会议都一一讨论并给出了较为圆满的解决方案。修防会议的扩大化更体现在其对于乡财政的潜在影响力上。同年儿月12日修防处会议记录中有如下一个临时动议:

准乡公所财字第二号公函以本乡财政素无具体建树以致开支拮据负责棘手请设法补救等由特提请设法救济案。

决议:由乡公所会同财保会拟具预算交由乡民代表会议决定实施。[34]

乡财政的拮据必须由垸务会议商定解决办法,说明后者在垸民中拥有不可替代的影响。从另一个角度看,这种影响也取决于垸绅对公共事务的参与度。很显然,关系每一个垸内人民身家利益的修防事业更能激起垸绅群体的认同,无怪乎代表国家行政权力的乡财政机构来到垸务会议寻找“化缘”机会。我们不否认行政体制在垸内的重要性,但这种重要性也许有时更需要借重水利架构来实现。

(三)冲突的裁决:赵靖生抗缴事件

借助频繁的修防会议,垸内民众尤其是拥有较多田产的士绅之间在多数情况下会获得水利利益的平衡。一些小的矛盾也会随时化解,但如果士绅群体内部发生较大纠纷,来源于乡保一级的力量注定是无法帮助平息的。1945年12月20日,即将离任的修防主任王述明向县长朱英培递交了一个语气强硬的报告,矛头直指时年30岁、多次参加修防会议讨论的赵靖生:

一、查本垸粮户赵靖生户名赵本厚赵清宣共有上田四十一亩二分三厘中田二十八亩六分九厘本年应缴土三十九方二寸费洋四千四百四十九元逐年积欠土二百二十九方七寸费洋一千三百四十九元共欠缴土二百六十八方二寸费洋五千七百九十八元迭经当管堤保刘河清催出来处清缴不惟不照数结算且百般骂辱以致负责催收者视为虎穴不敢质问因之影响本垸征收良非浅显查该抗户赵靖生在本垸为一等粮户曾身负本乡旧制联保主任之责其声望号召足以影响征收至该抗户之环境亦称优裕经常抹牌赌博动辄数十余万之输盈而对于应缴之土费一味抗缴视如儿戏。

二、值兹年关迫近结束在尔加之述明又急于交卸而继办之冬工须把握时机即日开展而少数未结算粮户多以该垸抗户赵靖生为比较此种情形非特影响现日征收抑且妨害将来国赋民命至深且巨情不获已为此报告钧长鉴核恳准迅子派警传押勒令清缴以儆效尤而维堤政不胜待命之至!

右报告

松滋县县长朱

主任王述明(私章)抗户赵靖生住观禹乡第二保[35]

三合垸虽没有在抗战中沦陷,但也受到严重影响。人心不稳,经济趋向凋敝.逐年的土方承担及土费征收经常寅吃卯粮,靠挪垫举债来维持。粮户出资,佃户出力,自耕农既出资又出力的体制受到侵蚀。垸绅赵靖生的抗缴,主要集中于力役的方面,即均摊土方的完成。当年的欠土为“三十九方二寸”,积年欠土“二百二十九方七寸”,共“二百六十八方二寸”。相当于约连续七年坚持拒绝承担力役。他可以选择让自己的佃户代替自己上堤做土方,但必须在收租时按土方的实价找还佃户。另一种途径,则直接将应担土方折价交给修防处,如当年垸务会议议定为每方150元,加之所欠土费,则赵靖生共欠修防处约46000多元,与2300斤的石灰等值(时价)。这样的负担水平其实不高,所以王述明借他赌博挥霍“动辄数十万之输赢”与此对比,凸显他欲挑战既定水利成规的心理。更为令人担心的是,赵靖生的身份有可能引发垸绅群体内部的效尤。这里我们无法知晓双方是否存在私人关系上的矛盾,但这种士绅内部围绕水利产生的冲突如何解决可能需要垸外力量的介入。

赵靖生对于来自乡长马化龙说合性质的催函也置之不理,在回函中言辞激烈地对王述明进行了指责。

乡座化龙兄赐鉴:违教念念辰经政躬造吉凡诸适意是口敬覆等项获手示透悉一是辱荷知系深劳关注吾人欠缴土费固属然是惟王述明口充以来贪得无厌企图一网打尽三合垸数千之户田亩数万之多豈无尾欠悬账之理况征收陈习以旧历年底为止王述明麻木不仁乳臭未干有意与愚为难愚决与之理诉大战方憩之秋该明囊刮若是大战工作可以想见也劳烦賜示不胜铭感□□只此敬□

公绥

弟赵靖生手复古十一月二十三日[36]

回函中还隐隐透露出修防处可能存在的弊端,借此打击对手。修防主任的贪污案件在同时期松滋县另外的民垸中也偶有发生,但赵靖生在此处拿不出切实证据。垸内行政机构显然无力调解此事,最终县长委派警士到赵宅传唤本人,迫于潜在的武力惩罚,赵靖生选择缴清欠款来结束纷争。但在接下来一年内的修防会议中一直以缺席的方式来表示不满,直到1947年3月,新的主任邹余斌上任后他才重新回到发言席上。

此案后的效仿者还有1946年5月发生的周义胄事件[37]、1947年4月发生的黎义和胡仁甫等十人抗土事件[38]。其当事人都是垸内的粮户,大多在修防会议的记录中上被称为“垸绅”,面对县政府基于武力的裁决,都很快选择了顺从。

四、作为共同体的垸:垸内社会的水利化

(一)地理环境制约下的共同体

在洪水漫流时期,很多家族聚居在较高的台子上。随着淤积的加速,小型的围堤可能出现了.继而围堤之间继续组合,1902年前所谓的上垸、东垸、下垸浮出水面,三合垸在此基础上最后独立成型。这样一个地理意义上的发生过程,也是各个家族之间为了各自利益不断进行争斗和协调的过程。“清光绪时……滨江一带,新淤良田,彼此争竞,讼案如鳞。”[39]

为了在打官司中占据优势,当地人甚至以信奉基督的形式取得了传教士的帮助。相互协调的过程也许更普遍,因为面对长江的定期泛滥,任何个人或单独家族的力量都无法应对。家族的聚落因为共同的危险最后结成了联盟,岁修与防汛制度的确立、稳定使得共同体得以延续和不断被重述。即使后来的国家权力伸展至此,也必须人乡随俗。从现存该地的行政地图序列来看,三合垸在历次区划调整时其独立性一直得到承认。[40]

位于松滋河(西支)西岸,与三合垸隔岸相望的培兴垸在1946年重划乡界的过程中,就曾因为在独立性上得不到认可而极力反对政府的决议。以修防主任杨西伯为首的全垸绅民在该年3月4日呈交给县长的请愿书中声称:

一、查低乡人民之生命关系垸堤修防之稳固,垸堤修防之稳固,系于指挥之便利,指挥便利,尤赖管辖之统一,假使堤堘管辖不一,即不能受一方面如意之指挥,将见溃淹无日,民众生命,无赖其保障者。此诚天经地义不可藉任何之事由而能反对之至理也,反之,负修防责任者,则不敢胜此任而保无恙也。

二、复查我培兴垸上自庞家湾搭脑下至木马口搭脑形如悬胆势极险危上临黑石溪之疾流中下受滨江之洪泛在过去修防偕行政统一时无不共庆安全洎民国二十三年以后垸境受乡界之派分使协助修防之自治机关责任不专彼此推诿致有民国二十四年上下夹溃之惨灾迄今十年余兹民气尚未复原覆亡殷鉴糜不日夜兢兢每欲求修防行政完整因自治乡界无整个变更固无可如何去岁三十四年夏季江水泛涨修防处不能统一指挥辖于旧有朱市乡之区域土费既无法收集民夫亦无法调遣若非钧长派岳科长实地强为督导已复蹈二十四年之覆辙矣此为培兴垸妇孺父老共见共知之事实。[41]

1934年培兴垸所在区域被朱市乡与上明乡派分,这使得该垸在岁修尤其是防汛的时候不能统一指挥。声称者认为1935年垸堤的溃决与此直接相关,并进一步举出1945年防洪期间需要县府派人“督导”才能指挥的例子来反证。适逢县政府重新“整个”划分乡界,全垸要求“修防行政”完整的呼声便日益高涨起来。该案的结果却是县府裁定仍然维持派分状态。

仔细推敲这场争论,声称者的根本目的在于获得行政区划上的独立,因为派分时期他们实际上接受了既定事实并维持了水利的正常运作,所以“无可如何”。1935年和1945年的正反两个例子实为借口。是年“百年罕见大灾,七月四日,狂雨倾盆,四日未已,外江内河,同时泛涨……”[42]受灾的并非培兴垸一隅。与三合垸的“幸运”相比,培兴垸代表了另一种类型:即当行政无法满足垸区因水利原因而生的“完整”要求时,基于地理形势的不可更改,垸在组织修防事务的过程中,虽然会花费更多的成本去协调各种关系,但最终仍然能保持其完整的水利功能。一定程度上,这两种类型都说明地理形势对水利共同体拥有基础性影响。

(二)垸内日常生活的节律

在这个堤长32华里,人口约有数千户,拥有28335亩[43]在册田地的垸子里,随着四季的周替,人们有节律地辛勤劳作、生活。地处低乡的垸田,经过长年的淤积,肥力很大。上年的冬季,人们主要撒种小麦、大麦和栽种油菜。农闲的年末和初春,约有两个月的时间,人们进行简单的娱乐和修整。公共性的岁修也主要选择这段时间进行,其略带强迫的性质来源于洪水加在垸民头上的潜在压力。那些试图逃离这种集体劳动的垸民,一般会得到提醒甚至惩罚,修防处在1944年2月18日给县政府的一则报告就提到,“惟垸内人民尚多扭于积习,在此农隙期间,挑肩营商奔走利末,合并呈请布告,并令当地行政机关设法制止以维堤政”。[44]岁修过后的3月,农民开始植种垸子里最富经济价值的棉花,间或撒种豆子、芝麻、玉米之类的作物。从3月到6月,是侍弄棉花的最关键时期,风调雨顺的话,到7月就可以采摘,卖给花贩,以换取各种生产生活资料。采摘棉花和收获豆类的时间可能会延续到11月。倘若该年气候恶劣,洪水泛涨,垸民就得把很大的经历投入到防汛事务中去。抢修堤防、抢堵溃口往往会与抢收棉花同时进行。碰上洪水漫堤,一片汪洋的年景,垸民的悲惨就无以言表了。他们有时会在水退后撒下荞麦之类的种子,但收获十分微少。防汛时的紧张和溃堤时的无助使得垸民对洪水的恐惧刻骨铭心,以致很长时间内,大家都对当时的情景记忆犹新。每年都可能被打乱的生活周期仍然运转,到了冬季,垸民盘点一年的开支,等待修防处验收土方、催缴土费的锣声,为来年的循环做准备。

共同的水利压力及由此引发的较为规律的集体行为已深深楔人到垸民日常生活的节律中。就算有时需要暂时离开垸子,乘坐的属于修防处公产的渡船也会在无意识中提醒垸民,他们之间相互的认同实则来自一种共同的记忆。

(三)垸内的信仰与精神空间

周期性的修防行为给垸民带来一种较为固定的心理想象,相关的仪式则让这种想象愈发生动。每年岁修动工前,修防处都会派人“祭江”。他们沿堤查看一番,在认为要整修的或新修矶头的地方丢下金箍子和其他装饰品,以表决心和真意。然后命令保丁沿村鸣锣告示:首士有令,各花户准备上堤岁修,限期交齐土费等等。进入汛期之前,则有相应的“降水”仪式。仪式结束后,修防处作为主家,还会摆席面宴请垸绅和水利技术人员。[45]整个过程与当地红白喜事的人生仪礼多有相似。

作为固定信仰空间的寺庙也是垸民缓解洪水恐惧、激发凝聚力的重要场所。道光25年(1845年)松滋官堤在采穴故道附近的黄木岭溃成巨口,在县令陆锡璞的指挥下,堤内的低乡人民奋勇堵口修堤,“从事运土之夫舟,八百余只,车五六百辆,肩荷者数逾万人,登筑之声,闻于数里。”堤成之后,人们重修堤旁的灵钟寺以答谢神灵。陆县令有所感悟,遂将新寺改名为“凝忠寺”,并在碑记中说明了原因,“凝忠者何?聚众人之忠爱,成众人之忠爱也。……为此举记其实焉,盖兴大工而无累于上,此松人抒忠之义。”[46]从此该庙成为垸民祈求平安和修防时祭江降水的场所。

三合垸内共有八间佛寺:泰山庙,在许家榨,租谷三担;佛兴寺,在刘家岗,清时创建,有田四十亩;白衣庵,在庹家桥下首,民国元年修建,有田十二亩;东岳庙;司命堂;关帝庙,清时创立,有田二十亩;观音寺,清时所创,有田十八亩;灵佛寺,在王家桥上首,清朝创立,有田二十亩。另外在第十保的西北隅还有一间天主堂。[47]不难想象,无论是在面对洪水威胁还是在日常生活中,那些大部分不识字的穷苦垸民会以虔诚的心态去祈求一年的平安。.

五、结语

面对洪水侵袭的共同境遇,聚居的家族或单个的农户逐渐结成联盟,他们齐集人力物力在低洼的湖区兴修堤防,建闸排水,一个个垸子因之成型。在这个过程中凝固下来的是一套岁修和防汛的集体劳作体制。土方与土费按田亩的多寡及上、中、下三等来摊派和征收,年末决算制下修防处不得不以向垸绅挪垫经费来开展工作。水利财务上的技术性变更并不能终止其愈发紊乱的趋势。一群自称垸绅的人,也许就是垸内中的大族或有权势者,他们一直居于水利运作的中心位置。地理形势的制约是垸内水利共同体得以存在的强制性基础,周期性的修防行为及其仪式化倾向在不断重述垸民对共同体的认同。垸内的寺庙某种程度上充当了民众共同的心理空间。

值得注意的是代表国家权力的基层乡保行政体制与自治倾向十分鲜明的水利机构的重叠。这种重叠是与士绅在垸区内对公共事务拥有深刻的影响力紧密相关的。因此,在民国末期基层自治的语境下,加之整体国势的动荡,国家权力下渗的界限应在垸堤之外。政府更多情况下只热衷于征税和抽丁,对于垸区的水利事务无心也无力加以干涉。[48]只有当垸绅群体内部因水利产生的矛盾无法调和时,县政府才提供带有武力性质的裁决。

作为水利共同体缔造者与守护者的士绅在垸民中影响深远,三合垸倡修者唐协卿的同族、民国末年经常出席修防会议的唐永昶(东谷)在建国后的遭遇就可证明此点。由于新生政府对他在民国时期的复杂社会关系有所顾虑,[49]于1950年春将其拘禁,消息传出后,4月4日,正在八宝垸筑堤的万余民工突然涌进县城要求政府将唐释放。筑堤期间触发的共同记忆在此得到很好的体现。笔者在该地搜集相关材料时,也常常听到老人或知情者“大户修防”的提法,士绅在垸区水利中的作用不容抹杀。

参考文献:

[1]在江淮地区,也有同样性质的防水堤,堤内区域称“圩”,堤内田地称“圩田”。

[2]冀朝鼎著、朱诗鳌译:《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》,中国社会科学出版社,1981年,第108—112页,第119页。

[3]国内关于江汉平原“垸”的第一篇考释性文章为石泉、张国雄:《江汉平原的垸田兴起子何时》,《中国历史地理论丛》,1988,1期。由于立

足于垸的经济作用,故切中“垸田”这一农业生产方式的出现与变化。

[4]武汉大学的学者群是相关研究的主要力量,目前成果众多,细致绵密,同一角度下几乎再难置喙。参见彭雨新、张建民:《明清长江流域农业水利研究》,武汉大学出版社,1993年,第184—268页;梅莉、张国雄、晏昌贵:《两湖平原开发探微》,江西教育出版社,1995年,第87—215页;鲁西奇:《区域历史地理研究:对象与方法——汉水流域的个案考察》,广西人民出版社,2000年,第438—445页;杨果、陈曦:《经济开发与环境变迁研究——宋元明清时期的江汉平原》,武汉大学出版社,2008年,第145—149页,等等.专题论文的情况详见张家炎:《十年来两湖地区暨江汉平原明清经济史研究综述》,《中国史研究动态》,1997,1期。

[5]卡尔·魏特夫著,徐式谷、奚瑞森、邹如山等译:《东方专制主义:对于极权力量的比较研究》(初版于1957年),中国社会科学出版社,1989年.

[6]在关注垸田开发的同时,张建民也敏锐地关注到清代两湖地区堤垸的修防制度、流域内水利关系的冲突与协调和官民关系、士绅在堤垸水利中的地位等问题,类似的讨论同时代较为少见。参见张建民:《清代两湖堤垸水利经营研究》,《中国经济史研究》,1990,4期。

[7]目前的讨论主要集中于山陕地区(灌溉型水利社会)、福建地区(宗族与水利关系)、江南地区(湘湖的库域社会等)等。参见王铭铭:《水利社会史的类型》,《读书》,2004,11期;晏雪平:《二十世纪八十年代以来中国水利史研究综述》,《农业考古》,2009,1期等。

[8]魏丕信较为宏观地指出中华帝国晚期湖北平原存在一个三段式的“水利循环”:帝国初期国家对水利的大规模干预——帝国稳定之后对水利社会内部各种矛盾的裁决——帝国末期因为控制力的衰弱导致屈服于本地社会的困难。这一着眼于国家与社会互动关系的解释取向得到了很多学者的推许。参见魏丕信:《水利基础设施管理中的国家干预——以中华帝国晚期的湖北省为例》、《中华帝国晚期国家队水利的管理》,陈锋主编、林清清译、鲁西奇校:《明清以来长江流域社会发展史论》,武汉大学出版社,2006年,第614—647页、第796—810页。鲁西奇讨论了垸在江汉平原经济区域形成过程中的重要地位,见鲁西奇:《台、垸、大堤:江汉平原社会经济区域的形成、扩展与组合》,《史学月刊》,2004,4期。

[9]江汉平原的堤垸区域经常发生洪涝灾害,沉积严重,加之历史时期内移民频繁、文革破坏等原因,使得有关水利社会的民间文书、族谱、碑刻等资料极其稀少。目前的研究大多基于地方志和少量社会调查而成。

[10]此处“民垸”与“官垸”对称,但与明清时期不同。明清时期,官督民修者为官垸,其“岁修达部,听考覆,必计工程”;民垸则“修废自由,档册不备”(见[清]田宗汉:《汉川图记征实》,第3册,《堤垸》,光绪21年版)。至民国后期,松滋县沿长江的大堤改为“干堤”,其岁修防洪事宜直接归属湖北省政府下属的江汉工程局管理。县境其余的堤坝被称为“民堤”,由所属垸民自修自防,故这些垸被称为“民垸”。

[11]同治《枝江县志》,卷首,《中国地方志丛书》,成文出版社有限公司,1975年影印本,第82页。

[12]此后,松滋堤防溃决的频度明显增大。见民国《松滋县志》,1937年出版,l982年内部翻印,第73页。

[13]其时,百里洲尚未连成一体,“羊角洲”即为洲首长江分流处一小洲。

[14](清)俞昌烈:《楚北水利堤防纪要》,湖北人民出版社,1999年,第30页.

[l5]荆南四口指荆江南岸四条注入洞庭湖的长江支流的起始河口。从西往东依次为松滋口、虎渡口、藕池口、调弦口。四口形成时间不一,但对荆江两岸的防洪形势意义重大。见陈曦:《宋至清荆江南岸分流四口的演变》,《长江流域资源与环境》,2009,3期。

[16]民国《松滋县志》之《舆地·堤垸》,1937年出版,1982年内部翻印,第82页。该版县志原本比较少见,据称全国仅存两件,诸多松滋民国中期以前的历史都有刊载。

[17]民国《松滋县志》之《舆地·堤垸》,1937年出版,l982年内部翻印,第84页。

[18]民国《松滋县志》之《舆地·堤垸》,1937年出版,l982年内部翻印,第89页。

[19]民国《松滋县志》之《舆地·堤垸》,1937年出版,l982年内部翻印,第76页。

[20]民国《松滋县志》之《舆地·堤垸》,1937年出版,l982年内部翻印,第75页。

[21]湖北省松滋县志编纂委员会编《松滋县志》,内部发行,1986年,第378页。

[22]县长高季浦给湖北省政府主席张群的《松滋县政府关于各堤垸设立修防处并督令认真修防的呈文》,1934年1月21日,湖北省档案馆藏, LSl—5—0607—018。

[23]松滋县三合垸民堤修防处给县长朱英培的呈文《为呈报本处迁移情形祈鉴核备查由》,1944年9月20日,松滋市档案馆藏,4—187—46。

[24]《松滋县三合垸民堤修防处三十三年度员警主副食预算表/薪饷支给表》,1944年9月5日,松滋市档案馆藏,4—1—87—43/44。

[25]很可惜目前这些清册的具体内容无法得见,档案中仅有简单的题名。《松滋县三合垸民堤修防处公物公款移交清册》,1935年1月20日,松滋市档案馆藏,4—1—87—122/133。

[26]《民国时期堤防管理的组织形式及压榨农民的情况》,八宝公社水利志编写组《八宝区水利志》(内部材料),约1983年印刷,未编页码,松滋市水利局藏。

[27]《松滋县三合垸民堤修防处代电》,1948年6月15日,松滋市档案馆藏,4—1—2—5。

[28]民国《松滋县志》之《人物·族氏表》,1937年出版,l982年内部翻印,第489页。

[29]《为呈暨本处第四次堤务会议记录一份乞核备由》,1947年6月9日,松滋县档案馆藏,4—1—125—76。

[30]《松滋县观禹乡公所三十一年抢购稻谷谷(衍)交盘清册》,1944年3月5日,松滋市档案馆藏,2—1—153—02。

[31]1946年后,三合垸所属的观禹乡废除,重新编划为永安乡直至民国结束。但这次编划对三合垸的完整性并没有太多影响。下文还将专门讨论这个问题。

[32]《松滋县永安乡乡务会议记录》,1947年5月28日,松滋市档案馆藏,钱—101—105。

[33]《为呈报本处三四两次堤务会议记录请鉴核备查由》,1945年9月20日,松滋市档案馆藏,赵乙—186—23。

[34]《松滋县三合垸民堤修防处会议记录》,1945年11月12日,松滋档案馆藏,4—87—82。

[35]《为赵靖生抗缴积年土费影响征收恳请鉴核俯准饬警传押勒令清缴以儆效尤而维堤政由》,1945年12月20日,松滋市档案馆藏,4—1—87—97。

[36]《赵靖生致马化龙私信一封》,松滋市档案馆藏,4—1—87—102。

[37]《松滋县三合垸民堤修防处紧急代电》,1946年5月11日,松滋市档案馆藏,4—1—87—146。

[38]《镁为本垸粮户黎义和胡仁甫等无视堤政抗不缴纳土费恳准予以分别押追而维堤政由》,1947年4月2日,松滋市档案馆藏,4—1—125—67。

[39]民国《松滋县志》之《风俗.宗教》,1937年出版,1982年内部翻印,第267页。

[40]湖北省松滋县志编纂委员会编《松滋县志》,内部发行,1986年,第52—53页.另见民国《松滋县志》卷首所附地图,1937年出版,1982年内部翻印。

[41]《电复会商与永丰乡互移保份情形祈鉴核示遵由》,1946年3月4日,松滋市档案馆藏,1—8—75—6/7/8/9/10。

[42]八宝公社水利志编写组:《八宝区水利志》(内部材料),约1983年印刷,未编页码,松滋市水利局藏。

[43]《湖北省第四区松滋县三十一年上期民垸堤工概况报告表》,1942年6月19日,松滋市档案馆藏,1—2—264—20。

[44]《为呈报本垸动工情形祈鉴核由》,1944年2月18日,松滋市档案馆藏,4—1—7—l7。

[45]《民国时期堤防管理的组织形式及压榨农民的情况》,八宝公社水利志编写组《八宝区水利志》(内部材料),约1983年印刷,未编页码,松滋市水利局藏。

[46]松滋市水利编纂领导小组:《凝忠寺重修记(碑记)》,松滋市水利局编《松滋水利志》,中国环境科学出版社,2008年,第225页。原碑现镶于松滋市采穴防汛哨所墙壁中。

[47]民国《松滋县志》之《风俗·宗教》,1937年出版,1982年翻印,第271、278页。另据1946年3月21日绘制的《永安乡略图》综合,松滋市档案馆藏,1—8—67—7。

[48]1944年2月29日县政府给三合垸修防处回文的草稿中有这么一行字:“查赍呈堤务会议记录关于费土等经济部分本府无案可稽按旧例暂准备查”,但在正式的发文中,这行字被划掉了。县政府的行为也许出于维护面子,但已经透露出其对垸内的土费收支也是一笔糊涂账。松滋市档案馆,4—1—87—16。

[49]唐永昶,号东谷,1895年出生于三合垸一个贫寒之家,22岁考入北大物理系。大学毕业后回到松滋,长期活跃于党政军各界,并与共产党多有联系。他热心实业与公共事务,曾在垸区推广棉花良种。建国后被镇压,判刑10年后又遭枪决。见陆陲满:《“清乡剿匪”头目与实业家唐永昶》,《荆楚纵横》,1989,2期。

On the Water Conservancy and the Grassroots Society in the “Yuan” of Jianghan Plain (1942–1949)

— Centered with Sanhe Yuan of Songzi County in Hubei

Lu Xingbang

(Department of History, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)

Abstract: This paper attempts to make a detailed analysis of “rain yuan” in Jianghan Plain in the late Republic of China by interpreting a large number of files and other materials. Water conservancy project depended on the building and defending department, the self-organization of the primary elite in the “yuan” and the collection of “soil work” and “soil fee” was the material security of annual maintenance and flood protection. The gentry had a decisive influence in water conservancy and even in the ,tillage administration. The implementation of village administration needed help of water conservancy organization, while they were independent organization each. The government at the county level acted as the judge to punish those rebels in water affairs. In general, “yuan” was highly autonomous. Geographical link, frequent maintenance, flood protection and the ceremony tendency and the existence of the temple provided the basis for the stability of the community.

Key Words: Building and Defending Department, Gentry, Power Structure, Water Con servancy Community

(作者单位:厦门大学历史系,福建厦门 361005)

来源:《古今农业》20110187