探寻人类文字的“活化石”——东巴文(“走进东巴文”之一)

祖国西南边陲,距离赤道最近的大雪山——玉龙雪山四周,聚居着一个古老的民族——纳西族。千百年来,纳西人以自己的方式创造了独具特色的文化,并创造了神奇的纳西语和东巴文。

纳西语是纳西人自己的语言,而东巴文则是纳西人发明的文字。东巴文具备图画和象形文字的双重特点,用生动曼妙的图形勾画出纳西族先民对世界万物的认识。作为世界范围内唯一至今仍被使用且已经系统化的象形文字,它备受关注却扑朔迷离。

东巴文究竟是一种什么样的文字?创制于何时?在哪里由谁创制?根据现有的研究,学界对这些问题仍没有一致的答案。

近日,记者奔赴东巴文的故乡——纳西人生息繁衍的云南丽江盆地,探寻东巴文的起源,感受东巴文在现代商业气息中的活色生香,追溯东巴文从籍籍无名到迈入国际视野的曲折经历。

1、丽江古城寻觅东巴文

在丽江古城,包括纳西族的普通老百姓也大多只会说纳西语,不认识东巴文。

夜幕笼罩下的丽江古城灯火辉煌,一条清澈的溪流流遍全城。溪流的两岸,古色古香的门店鳞次栉比,古老的巷道内游人摩肩接踵。

畅游在这条绵延数公里的古街上,随处可见一种奇特的图案,它们或镶嵌于商店的牌匾、景点的指路牌上,或刻在木雕、风铃、首饰等工艺品上,或绘制在T恤衫和各种披肩上。当记者问起这些图案是什么意思时,店主们总会说:“这图案是东巴文——纳西人自己发明的文字。在丽江古城,包括纳西族的普通老百姓也大多只会说纳西语,不认识东巴文,只有纳西族的东巴教祭祀主持人‘东巴’才认识。”

在一家门店里,一位身着纳西族服装的小伙子正在黄色粗纸上书写着一个个生动的图案——东巴文,引得游客争先恐后地购买。他用不太流利的普通话告诉记者,他叫和仕强,今年35岁,是纳西族人,2008年经过丽江市东巴文化研究院东巴文化传承强化培训班3个月的培训,成为了一名专职东巴。在丽江城里,像和仕强一样靠书写东巴文谋生的东巴不在少数。

据和仕强介绍,2003年,联合国教科文组织将用东巴文书写的古籍文献列入“世界记忆遗产名录”。如今的丽江已头顶“世界文化遗产”、“世界记忆遗产名录”、“世界自然遗产名录”三项桂冠,可惜的是,纳西人大多不会写东巴文字,纳西语的使用人群也呈日渐萎缩的趋势。如果随地询问当地的纳西族人某个东巴文是何意,他们大都会摇头摆手说“不知道”。

2、百年前东巴文走进学术视野

虽然纳西族的东巴文及东巴文化进入中国学术研究领域的时间稍晚于西方,但质量上不输西方。

时间回溯至一个多世纪前,只有纳西族的东巴教祭司东巴才会关心东巴文字到底该怎么写,它能表达什么意思。但是,19世纪中后期,随着几个外国人的到来,这种之前名不见经传的文字从此开始受到关注。

记者来到玉龙雪山脚下的玉龙纳西族自治县白沙乡玉湖村。1922年,美籍奥地利植物学家约瑟夫·洛克辗转泰国、缅甸后,来到丽江城北郊的这个小村子。在这里,洛克不仅收获了丽江丰沛的植物资源,更重要的是,他成为了对纳西族东巴文研究有着奠基意义的学者。

走进村子,问及洛克,村民们熟练地向记者介绍“那个老外”的点滴事迹。在洛克曾经居住过的一栋传统纳西族房屋里,当地的纳西族人黄泰收集整理洛克当年用过的物品和资料并摆设其内,将其打造为“洛克旧居陈列馆”,供后人瞻仰。

洛克在丽江前后住了大概27年。此间,他收集了大量东巴文古籍,并走遍丽江各地研究东巴文化。随后,洛克相继出版了两卷关于纳西东巴文化的巨著——《中国西南纳西王国》以及全册《纳西——英语百科词典》。洛克在纳西学领域的研究成就在西方产生了巨大影响,被西方人称为“纳西学的研究之父”。

而早在洛克之前,以不同身份来到丽江的外国人也对纳西东巴文化的传播起到星火的作用。1907年及1909年,法国藏学家巴克先后两次来到丽江,求购东巴经典。巴克于1913年在法国出版了《纳西研究》一书。正是这本书,使得东巴文及东巴文化正式进入中国学者的视野。

上世纪初,当时留学法国的北京大学教授刘半农见到了巴克的著作《纳西研究》,并了解到欧洲大陆兴起的纳西东巴文化研究潮流。1932年,刘半农将这本著作拿给他的纳西族学生方国瑜看,并就其中的一些文字和事项进行讨论。而身为纳西族的方国瑜因对东巴文只知大概而未能准确地向老师论述,感到非常窘迫,他在《纳西象形文字谱》的序言中对此描述道:“当日窘境,至今犹在心目中。”

此后,方国瑜在刘半农的鼓励下,开始学习纳西象形文字。1936年7月,方国瑜完成《纳西象形文字谱》一书初稿,但是直到1981年,这本书才最终出版面世。而这并不妨碍它成为我国也是世界上第一部翔实、科学地研究纳西族语言文字的学术著作。当年,章太炎看到手稿后大为赞赏,欣然为之作序,称此书是研究纳西历史文化的“先导”。

国内对早期东巴文研究贡献卓著的人,还有李霖灿。1939年初夏,身为杭州国立艺术专科学校学生的李霖灿受学校之托,到云南丽江作边地艺术考察,在这里发现了纳西族的象形文字,并为之深深吸引。其后,李霖灿便开始搜集东巴经书,研究纳西象形文字。

1944年,李霖灿的纳西东巴文化巨著《麼些(纳西)象形文字字典》付印出版,内有东巴文2120个。次年,又出版了《麼些标音文字字典》,内有标音文字347个。随后,又撰写出版了《麼些经典译注六种》、《美国国会图书馆所藏的麼些经典》、《纳西族象形标音文字字典》等。

上世纪40年代,在李霖灿之前虽然有巴克的《纳西研究》,但其中只有300多个东巴文字,而杨仲鸿编写的《麼些文多巴文集哥巴文汉译字典》及方国瑜的《纳西象形文字谱》虽然均已完稿,但并未出版,因此李霖灿的著作一面世,便在学界引起很大影响。

这个时期,关于纳西东巴文化研究的专著屈指可数,但是这个兴起于国外、引入国内不久的研究领域,在当时的学界引起了相当大的反响。在方、李二人的研究过程中,章太炎、董作宾、郭沫若、李济等都曾给予高度的关注和帮助。

因此,虽然纳西族的东巴文及东巴文化进入中国学术研究领域的时间稍晚于西方,但质量上不输西方。巴克、洛克、方国瑜、李霖灿等早期学者的著作,至今仍是研究东巴文及东巴文化的奠基之作。

3、纳西象形文字保存最初造字形象

东巴文像写意的印象画,夸张、大胆、简约而又微妙生动、无拘无束。

图案优美的东巴文究竟蕴涵着什么意思?记者在丽江古城的书店里发现了一本《东巴常用词典》。这本由云南省社会科学院丽江东巴文化研究院和品正编写的词典共收录常用东巴字970个,以单个东巴文字为条目,附注国际音标和英汉释义,并阐释该字的造字思路。

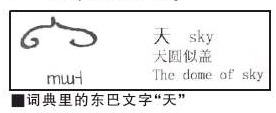

翻开词典,第一个东巴文字“天”(见图示),释义为“天圆似盖”。东巴文中的“彩虹”,即为一条汲水的龙。龙王汲水是纳西先民对彩虹的直接定义。这种绘画式的构字方式,使得从未接触过东巴文的人也能根据字形猜出个大概,同时也反映了纳西人早期造字时的自然观。

李霖灿曾将“东巴文”界定为由图形文字向象形文字过渡的一种文字。纳西语将其称为“斯究鲁究”,意为“木迹石迹”。

在远古时期,世代迁徙的纳西先民在没有文字、没有纸张的情况下,却对记录事相有着异常浓厚的兴趣。他们见到马,就照着马的样子在石头或者木头上画出一幅像马的图画;早晨看到太阳从山后升起来,便画出一座山,并在山的上方画一轮发光的太阳,而在表示日落时,则画一轮沉没在山腰的太阳。他们见物画物,并根据自己的观察总结出一些自然现象并将其用图画表达出来。

“甲骨四堂”之一董作宾拿东巴文来比较汉字的古象形文字时,有一个形象的比喻:“在文字的演进中,东巴文算是童年,而今能看到的汉字古象形字已经到了少年时代。”与已经符号化了的甲骨文相比,古朴的东巴文显得更为古老。

在其本身的发展过程中,东巴文也经历了变化。最初,东巴文被写在木头或者石头上,后来纳西族人以荛花为原材料创造了粗糙而厚实耐用的东巴纸后,便开始了纸上书写的时代。作为纳西族的民间“智者”,东巴成了唯一掌握东巴文的人。东巴们书写东巴文常用自制的竹笔及用松明烟灰与续断根混合制成的墨水。这种书写习惯,至今仍然保存着。在丽江古城的商店里,人们不仅能够买到东巴纸,还能请坐店的东巴们挥墨书写几个东巴大字。

象形文字虽然字源为应物写作,但其应用为同音假借。如东巴文“火”字,读高平调时作“熟了”解,又可作“忘记”,亦可作“女儿”、“女人”解;读中平调时作“火”,又可作“听见”,亦可作“想念”解;降调时作“名字”解。

东巴文像写意的印象画,夸张、大胆、简约而又微妙生动、无拘无束。纳西象形文字保存着最初造字的形象,这对研究人类文字的创始以及与其他象形文字作比较研究,颇有价值。

4、东巴文创制时间说法不一

“纳西族源于远古时期居住在我国西北河湟地带的古羌人”这一说法已基本被史学家们普遍认可。总的来看,对东巴文的创制时间学界大致有三种说法,即汉代说、唐代说、宋代说。

“纳西族源于远古时期居住在我国西北河湟地带的古羌人”这一说法已基本被史学家们普遍认可。在其悠长的历史中,纳西民族到底是如何创制文字的?因为没有明确的文献记载,也没有考古发现,学界至今无一致结论。

东巴经典《创世纪》中记载,人类始祖生三子,分别为汉、藏、纳西,他们生于同时,分居三地,并分别创制了汉、藏和纳西三种文字,并将造纳西文者称之为“牟保阿琮”,造汉字的人为仓颉。著名东巴文化研究之父方国瑜在其所著的《纳西象形文字谱·绪论》中对此说法写道:“这三种文字创始的年代不同,此传说不可信,不能强作比附来解说。”

根据民族学家、人类学家陶云逵1935年在云南白地村一处摩崖上发现的一首七律诗中提到的萨勒,方国瑜推断,公元11世纪中叶已有纳西文字写经书的说法,可以近信。但这毕竟也只是个推断。

关于东巴文的发源地,很多学者根据东巴文的部分造字和文字使用的地域分布有过各种分析。

李霖灿曾指出,根据东巴文中“南”和“北”、“山”和“水”、“房屋”等造字用意,水字系由北和南合成,北为水头,南为水尾,假设初创文字在一条大河边,而这条河的流向为自北向南。他经过实地考察,联系纳西族活动历史情况,进而结论东巴文发源于无量河边。

李霖灿考察发现,在永宁的东巴教不用文字,口说经咒,大致与丽江流行的经文相同。他由此推断,先有口诵的经咒,后才用文字来写。纳西族东巴文字的产生应该是基于社会生活的需要,并在使用过程中渐渐地按照约定俗成的习惯通行。

总的来看,对东巴文的创制时间学界大致有三种说法,即汉代说、唐代说、宋代说。丽江东巴文化研究院和力民根据自己对金沙江沿岸岩画的调查和分析,认为东巴文应该是纳西先民迁徙至此时,受到岩画的启发进而创制了东巴象形文字。和力民在其著作《东巴文源于金沙江岩画》一文中对此有过专门的论述。

东巴文创制后真正被使用是在东巴教兴起后,被东巴们用于书写东巴经书。目前能够追溯到的最早的东巴经书产生于唐代,就此看来,东巴文字的创制至少是在唐代以前。李霖灿在其《纳西族象形标音文字字典·序》中说:“纳西文的形字不能晚过明代,而有象形字经典的时代又不能早过唐。”但这些都仅仅是模糊的界定。

关于宋代说,则源于《木氏宦谱·阿琮传》记载木氏先祖牟保阿琮“不学而识文字”的传说。阿琮生于13世纪宋朝宋理宗时,因此,后人认为东巴文字最少应该在宋代以前就有。而李霖灿认为,阿琮本人近乎神话传说,因此不足为信。

用纳西象形文字写成的书,是把已有口说的经典简略记录,以帮助记忆,只供东巴自己看,所以更靠口口相传。此外,由于图形文字的笔画很繁杂,要逐字写存在困难,后来东巴的徒弟们就创制了一种标音文字“哥巴文”,也称“格巴文”。哥巴文因字体不固定,难认音调,同字异义过多,难确定意思,要认清楚,困难较多,因此一般写经书以象形文字为主。目前,也存在用哥巴文书写的东巴经书,但数量相对较少。

5、东巴文已成世界共同财富

纳西族的东巴文化被称为“小民族创造了大文化”。如今,经过30年的发展,东巴文化研究已在全球范围内遍地开花。关于这个领域的研究也由早期集中于文字与经典的收集,转向更广阔的学科视野。

纳西族的东巴文化被称为“小民族创造了大文化”。李霖灿曾指出:“纳西族的东巴文及纳西文化在中华民族文化系统中,只能算是泰岱、华岳旁的一个小丘,长江、黄河沿岸的一股细流,但是这座小丘、这股细流却自有其独立的精神和发生的源泉,是值得大书特书的。”2003年,联合国教科文组织将东巴古籍文献列入“世界记忆遗产名录”。东巴文已成为世界的共有遗产,受到保护。

东巴文在世界范围内的迅速扬名,离不开国内外学者们的前赴后继、积极发掘。

在西方,上世纪60年代德国学者雅奈特及杰克逊成为西方研究纳西东巴文化的后起之秀。在日本,学者西田龙雄以其在1966年出版的《活着的象形文字·纳西文化》开启了日本关于纳西东巴文化的研究之路。

上世纪80年代,东巴文及纳西文化迅速复苏发展。1981年,在时任中国社会科学院世界宗教研究所所长任继愈及中国社会科学院纳西东巴文研究学科创始人傅懋勣两位先生的积极协调和运筹下,在丽江成立了东巴文化研究室。这个研究室即如今的丽江东巴文化研究院,也就是云南省社会科学院丽江分院。当时的云南省社会科学院已经聚集了一批以东巴文化学者和志武为首的研究人员。1981年,也正是和志武在当时的云南民族学院的一场关于东巴文化的讲座,使得在此就读的中文系大四学生和力民毅然放弃了自己的作家梦想,从此全身心地投入到东巴文化研究领域,今天他的学术成果已然蜚声海内外。

如今,经过30年的发展,东巴文化研究已在全球范围内遍地开花。在中国,已经形成以中国社会科学院、云南省社会科学院为代表的东巴文化研究机构;在华东师范大学、西南大学、云南民族大学等高校,均建有以东巴文字为主的研究基地;并形成了以和志武、杨福泉、和力民、喻遂生、王元鹿、郭大烈、木仕华等上百位学者为主的学术队伍。另外,纳西文化学会、东巴文化促进会、纳西文化传习馆等各种民间团体纷纷成立。随着东巴文及东巴文化被越来越多的学者所关注,关于这个领域的研究也由早期集中于文字与经典的收集,转向更广阔的学科视野。

在国际上,东巴文及纳西文化研究由曾经的欧美扩展至日本、韩国、新加坡、马来西亚等地,尤其是日本,在此领域异军突起,成果不俗。1999年,国际东巴文化艺术节及其学术研讨会在丽江召开,会议期间不仅举行了100卷的《纳西东巴古籍译注全集》首发式,还成立了国际纳西学会。这预示着纳西学这门学科体系的基本成型。

神秘的东巴文及纳西东巴文化就像迷人的玉龙雪山一样,昭示着一代代学者孜孜不倦地攀登着这座神秘而古老的山峰。东巴文及纳西文化研究也必将在学者们前赴后继的探索中发扬光大。

来源:《中国社会科学报》2011年07月19日