中国家养黄牛的起源及其在宗教仪式中的应用

【作者简介】吕鹏,中国社会科学院考古研究所。研究方向:动物考古学。

黄牛(Bos taurus)作为我国传统所称“六畜”之一,泛指牦牛(Bos granuiens)和水牛(Bubalus bubalis)以外的所有家牛[1]。黄牛是历史上的传统称法。就全国而言,黄牛的毛色虽以黄色居多,但也不乏黑、褐和红色等;就历史记载看,我国黄牛在某些历史时代和地区也并非以黄毛色为主,在其进化过程中显然已出现有意识选择的影响[2]。

中国长期以来“以农为本”,牛耕的发明使得黄牛成为传统农耕经济中役用的主要畜力,终使人力从繁重体力劳作中解脱出来,这无论是对于生产力的发展还是生产关系的变革都具有极为重要的意义。《左传》云:“国之大事,在祀与戎”,足见祭祀与战争在古代社会中的重要作用,而黄牛正是王一级的祭祀形式“太牢”中所使用的最为主要的祭牲。本文将就中国家养黄牛的起源及其在宗教仪式中的应用进行探讨。

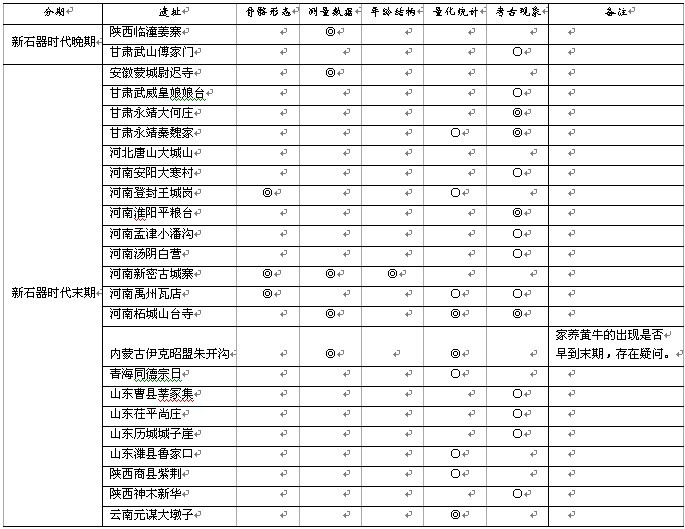

关于中国家养黄牛的起源,我们首先从骨骼形态、测量数据、年龄结构、性别结构、量化统计(MNI、NISP以及肉量结构)、考古现象等6个方面对家养黄牛的认定设定了一系列判断标准,进而应用该标准对新石器时代遗址出土的黄牛遗骸资料进行系统梳理和认定,认为可与家养黄牛建立联系的遗址见于新石器时代晚期(约公元前5000-前3000年)和末期(约公元前3000-前2000年)(表1)。

表1 可能出土家养黄牛的遗址及判断标准一览表

注:◎表示较为确切的证据,○仍需进一步分析的量化分析或出土牛卜骨的考古现象。

新石器时代晚期的姜寨和傅家门遗址均仅有一条证据指向家养黄牛,同时姜寨遗址量化分析的结果也并不能予家养黄牛的认定以很好的支持,傅家门遗址仅根据出土的牛卜骨、而没有其他的标准予以佐证而进行家养黄牛的认定是颇为牵强的,因此,我们并没有有力的证据能证明家养黄牛起源于新石器时代晚期。

新石器时代末期有两条以上标准能证明为家养黄牛的遗址包括:甘肃永靖秦魏家墓地、河南新密古城寨、河南禹州瓦店、河南柘城山台寺等(内蒙古伊克昭盟朱开沟遗址虽然也有两条标准予以证明,但考虑到该遗址在整理过程中,将夏代和早商的遗存也一并计入统计,所以只能将其排除在外)。甘肃永靖大何庄和河南淮阳平粮台遗址所出现的特殊埋葬和随葬的考古现象,对确立家养黄牛有足够的说服力,所以,这两个遗址也可看作有确信证据能证明出土黄牛为家养黄牛的遗址。

依据系列判断标准的原则:若某一遗址仅有一条与家养黄牛相关的判断标准、而没有其他的标准予以佐证,或者该判断标准仍有存疑之处,这样的遗址我们并不能认为出土黄牛遗骸为家养黄牛。有确信证据或多条证据证明出土家养黄牛的遗址包括:甘肃永靖大何庄、甘肃永靖秦魏家墓地、河南淮阳平粮台、河南新密古城寨、河南禹州瓦店、河南柘城山台寺。就年代看,这些遗址均属于新石器时代末期晚段(约公元前2500-2000年)。就所属文化来看,属于齐家文化或河南龙山文化,笔者并不否认其他文化分布范围内存在家养黄牛的可能性,关键的问题是:我们现在并没有确然的证据予以证明。就分布范围看,这些遗址分别位于黄河流域的上、中和下游地区[3]。这样,笔者的认识是:中国家养黄牛的起源可以追溯至新石器时代末期晚段,至少在齐家文化和河南龙山文化分布范围内的某些遗址已经驯化了黄牛,其分布范围为黄河流域上、中和下游地区。

关于中国家养黄牛的起源,现在的结论仍然是阶段性的,随着资料的积累和研究的深入,我们将进一步明晰中国家养黄牛的起源及发展状况,甚至包括解决中国家养黄牛是各地独立的多源起源,还是某地或某区域最先驯化黄牛、然后将技术或家养黄牛传播到其他地区的一源起源,抑或是情况更为复杂的情况?等等。

中国家养黄牛的起源及发展与其多重性用途密切相关:①提供肉食及其他食物性产出;②制作骨器;③畜力役用;④宗教仪式中的用途。本文在此就其在宗教仪式中的应用及其所涵盖的社会含义展开论述,该认识可能会引发学者关于如何由动物遗骸资料入手切入文明起源研究的思索。

新石器时代末期家养黄牛在宗教仪式中的应用可由考古现象直观地体现出来,此类现象大体可分为两类:

第一类:与遗迹相关的黄牛遗骸的出土。遗址包括:甘肃永靖大何庄和秦魏家墓地、河南淮阳平粮台、河南柘城山台寺等。其特点是:黄牛遗骸多为完整个体或特定的骨骼部位,出土于特定的遗迹——灰坑、墓葬等——之内或附近。

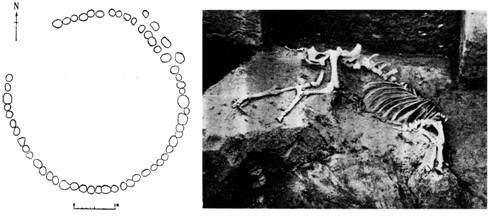

甘肃省永靖县大何庄遗址“石圆圈”遗迹共发现5处,“都是利用天然的扁平砾石排列而成,圈内没有发现路土的痕迹”,“附近分布着许多墓葬,圈的旁边有卜骨或牛、羊的骨架”,其中F1(直径约5.1米,西北向有缺口,宽1.5米)东边约7米处,发现1具被砍掉头的母牛骨架,腹内还遗有尚未出生的小牛骨骼(图1)[4]。

图1 甘肃永靖大何庄遗址“石圆圈”遗迹F1及其东边的母牛骨架

资料来源:《考古学报》1974年第2期

甘肃省永靖县秦魏家齐家文化墓地发现有用牛下颌骨随葬的考古学文化现象,据不完全统计共出土38件。

河南省淮阳县平粮台遗址H53中发现一大一小两具完整的牛骨架(图2)[5]。

图2 河南淮阳平粮台遗址H53出土牛骨

资料来源:《文物》1983年第3期

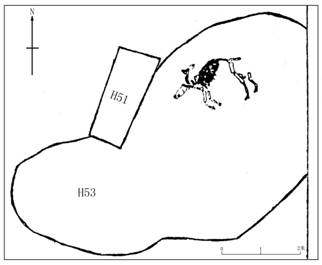

河南柘城山台寺遗址H39中9头黄牛集中在一起埋葬,摆放比较规整(图3)[6]。

图3 河南柘城山台寺遗址H39出土黄牛遗骸

资料来源:《考古》1997年第4期

第二类:黄牛遗骸经加工作为特殊遗物的出土。遗址包括:甘肃武威皇娘娘台[7]、河南安阳大寒村南岗[8]、河南孟津小潘沟[9]、河南汤阴白营[10]、河南禹州瓦店[11]、山东曹县莘冢集[12]、山东茌平尚庄[13]、山东章丘城子崖[14]、陕西神木新华[15]等。其特点是:黄牛遗骸(主要是肩胛骨等部位)经人工加工为卜骨等具有特殊含义的用具。

“与遗迹相关的黄牛遗骸”这种考古现象的出现始于新石器时代末期。我们一般把这种埋葬或随葬黄牛的现象认定是家养黄牛起源以后,即埋葬和随葬的黄牛都与家养黄牛相关。出现这种考古现象的遗址当为家养黄牛的起源地,或更谨慎一点讲,这些遗址所在的地区至少可被看作是家养黄牛的起源地区。

“黄牛遗骸经加工作为特殊遗物”以卜骨的形式出现,用作卜骨的部位绝多为肩胛骨。牛卜骨的出现以新石器时代晚期的甘肃武山傅家门遗址(马家窑文化石岭下类型,其中一件标本由肩胛骨制成,上有阴刻“S”形符号)为最早[16]。至新石器时代末期,牛卜骨在甘肃、河南、山东、陕西等地区出现,各遗址以出土一件或二件牛卜骨的情况多见。

新石器时代末期的黄河流域,家养黄牛驯化的完成以及其在宗教仪式中的运用几乎同步进行。随着时间的推移,考古遗址中出土家养黄牛遗骸的数量及其在宗教仪式中的应用均呈迅速增长的趋势:一是遗址中出土黄牛的遗骸比例增加,至商代,王都和地方聚落之间表现出明显的差异;二是黄牛在宗教仪式中的运用在商代王都遗址中达到了一个高峰,这可从目前考古资料中得出这样的认识。

河南省偃师商城遗址是商代早期的都城遗址。具体可以分为三期:第一期的碳十四年代为公元前1600-1500年;第二期为公元前1500-1400年;第三期为公元前1400-1365年(暂无第六段测量数据)[17]。宫城北面的主祭祀区内,在多种动物牺牲共存的堆积中,常见的种类组合是猪、牛和羊[18]。就该遗址的发掘情况看,祭祀活动中,除猪多数单独埋入且多数为完整的以外,狗也是单独完整地埋入的,但是数量不多,而牛和羊则全部被肢解,与被肢解的猪埋在一起。

河南省郑州商城城内和城外属于二里岗下层二期和上层一期的建筑基址和铸铜遗址里发现一些祭祀坑以及杀牲填埋坑,埋葬动物遗骸中包括牛;属于二里岗上层一期的西墙外发现3个作三角排列的殉牛坑(H125、H127、H131),平面略呈椭圆形(H125为不规则形),分别埋1头完整的牛,坑的大小与牛体大小相当,牛体正好勉强容入坑内[19]。

河南省郑州小双桥遗址的碳十四年代为公元前1435-1412年[20]。动物祭祀坑可分为包含以牛为主的多种动物坑、牛头牛角坑和狗坑等3种,黄牛是遗址中最常见的祭牲。牛头牛角坑数量最多,可分为牛头、牛头牛角和牛角坑三种。牛头坑牛头数量多少不等,一坑内少则1个牛头,多者达30余个牛头。牛角坑内埋有1-13只牛角不等。坑内的牛头和牛角,有的摆放规整,有的堆放无规律,有的牛头骨上有明显的砍痕,有的牛头骨上放一块带灼痕的卜骨[21]。

殷墟遗址属于商代晚期,碳十四年代为公元前1300-1046年[22]。黄牛是当时最主要的兽牲,在祭祀中应用广泛,一改殷墟文化以前祭祀中猪牲为主的状况[23]。

自新石器时代末期到商代晚期,考古遗址中出土家养黄牛遗骸的数量和在宗教仪式中的应用这两条主线相互增长的趋势仅仅是个表面现象,其所涵盖的社会含义是:

一、家养黄牛的出现和发展体现了经济发展水平的提高

有学者依据文献资料,认为黄牛自驯化之初即已用以畜力劳役;随着牛耕在东周时期的推广及其在秦汉时期的普及,家养黄牛在农业生产上发挥了重要作用,推动了农业经济的发展[24]。

饲养家畜在新石器时代晚期——末期已逐步成为获取肉食资源的主要方式,各个遗址在保持家猪在全部哺乳动物中数量最多的前提下,家养黄牛成为新增加的品种之一,这就意味着居民获取肉食资源无论是在丰度还是在广度上均有增长。家养黄牛作为一种大型的食草动物,其驯化的难度很大,鉴于当时社会生产力发展水平的考虑,单是要保证其饲料来源就绝非易事。概括起来讲,家养黄牛的出现标志着当时家畜饲养业的进步。

家养黄牛用途之一就是用作骨料,延至商代晚期的殷墟遗址,家养黄牛成为最为重要的骨料来源,这样就保证了骨器制造业充分而稳定的骨料来源,从而促进了手工业的发展。

二、家养黄牛的出现是社会发展的重要标志

家养黄牛自始便被应用于宗教仪式之中,以祭牲、祭器等形式出现。声望和地位是与财富的占有情况密切相关的:一方面唯有占有相当数量的财富,才能抽出部分用作祭祀之用,另一方面可以用祭祀的形式展示或维系其地位和声望。家养黄牛对于生者是财富和地位的象征,用于死者或神灵可用以彰显或巩固生者的统治地位,以至于以后“太牢”的出现,更是家养黄牛在宗教仪式中的一次绝妙运用。就社会内部成员而言,并非所有人均可将黄牛在宗教仪式中加以使用,使用者总是某些特殊人群,随着社会的发展,这些特殊人群逐渐演变成统治阶级,阶层分化加剧,整个社会逐渐步入文明社会。

中国家养黄牛的起源及其在宗教仪式中的应用大体始于新石器时代末期。就动物遗骸量化统计结果看,家养黄牛所占的比重在相当长的时间内并未超过家猪,而家养黄牛在宗教仪式中用途的重要性则日渐提升,并至商代臻于顶峰,这从一个侧面反映了文明社会由起源、到形成、再到早期发展的重要历程,这对于深化文明演进进程的研究具有重要的价值。

注释:

[1] 《中国牛品种志》编写组:《中国牛品种志》第3页,上海科学技术出版社,1986年。

[2] 邱怀主编:《中国黄牛》第3页,农业出版社,1992年。

[3] 参照黄河水利委员会的划分方案,黄河上、中、下游的划分点分别为内蒙古自治区托克托县河口镇和河南郑州桃花峪,这样大体看来,甘肃永靖大何庄和秦魏家墓地位于上游,河南新密古城寨和禹州瓦店位于中游,河南淮阳平粮台和柘城山台寺位于下游。

[4] 中国科学院考古研究所甘肃工作队:《甘肃永靖大何庄遗址发掘报告》,《考古学报》1974年第2期。

[5] 河南省文物考古研究所、周口地区文物局文物科:《河南淮阳平粮台龙山文化城址试掘简报》,《文物》1983年第3期。

[6] 张长寿、张光直:《河南商丘地区殷商文明调查发掘初步报告》,《考古》1997年第4期。

[7] 甘肃省博物馆:《甘肃武威皇娘娘台遗址发掘报告》,《考古学报》1960年第2期。

[8] 中国社会科学院考古研究所安阳队:《安阳大寒村南岗遗址》,《考古学报》1990年第1期。

[9] 洛阳博物馆:《孟津小潘沟遗址试掘简报》,《考古》1978年第4期。

[10] 周本雄:《河南汤阴白营河南龙山文化遗址的动物遗骸》,《考古学集刊》第3期,中国社会科学出版社,1983年。

[11] 吕鹏:《禹县瓦店遗址动物遗骸的鉴定和研究》,《中华文明探源工程文集——技术与经济卷(1)》,科学出版社,2009年。

[12] 荷泽地区文物工作队:《山东曹县莘冢集遗址试掘简报》,《考古》1980年第5期。

[13] 山东省文物考古研究所:《茌平尚庄新石器时代遗址》,《考古学报》1985年第4期。

[14] 李济等:《城子崖》90-91页,中国科学公司印制,1934年。

[15] 艾有为:《神木县新石器时代遗址调查简报》,《考古与文物》1990年第5期。

[16] 中国社会科学院考古研究所甘青工作队:《甘肃武山傅家门史前文化遗址试掘简报》,《考古》1995年第4期。

[17] 夏商周断代工程专家组:《夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告(简本)》第67-68页,世界图书出版公司,2000年。

[18] 中国社会科学院考古研究所:《河南偃师商城商代早期王室祭祀遗址》,《考古》2002年第7期。

[19] 河南省文物考古研究所:《郑州商城——1953~1985年考古发掘报告》第483页、第507-510页等,文物出版社,2001年。

[20] 夏商周断代工程专家组:《夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告(简本)》第70页,世界图书出版公司,2000年。

[21] 河南省文物考古研究所、郑州大学文博学院考古系、南开大学历史系博物馆学专业:《1995年郑州小双桥遗址的发掘》,《华夏考古》1996年第3期。

[22] 仇士华、蔡莲珍:《夏商周断代工程中的多学科合作》,《科技考古》第一辑,中国社会科学出版社,2005年。

[23] 冈村秀典:《商代的动物牺牲》,《考古学集刊》第15集,文物出版社,2004年。

[24] 邹介正:《养牛史话》,《中国畜牧史料集》,科学出版社,1986年。

原载中国考古网,转自中国社会科学网