试论两汉的土地所有制和社会经济结构

——《中国土地制度史论要》第三章

两汉的土地所有制,或者说,两汉的社会经济,是学术界长期以来的难题。从史料说,无论从数量或质量方面看,都比三代井田时期丰富多了,但可据以论证的关键性、要害性资料和数据,仍然很少。加以字句间的纠缠,这就是陈寅恪氏为什么说“不敢观三代两汉之书”【1】这个话的原由。开国以来,1957年曾有过一个两汉社会经济探讨的高潮,以张恒寿先生的一篇长文【2】作为标志,因为无论从“史”,或者从“论”,或者从两者的“结合”方面来看,这篇论文在当时反映了水平的提高。但是很快,一个世纪的四分之一的时光又过去了。斤斤计议于两汉社会之究竟是奴隶社会抑为封建社会,假如拿导师马克思原来脑际所出现的“前资本主义生产形态”来衡量,五种生产方式论中“奴隶”与“农奴”的差别等等,有其科学的部分,无容讳言,也有其局限的部分。所以我这里,不从五种生产方式中的两种生产方式谈起,而改由自然经济和古典经济这两种形式的经济潮流谈起。

一

在我个人看来,从战国到两汉,有两种形式的经济潮流在交错着,互有消长。一种是自然经济,其特征是个体农业与个体手工业的结合。一种是古典经济,其特征是个体农业与手工业的一定分离,商业和货币流通的一定昌盛,个体农业与手工业在一定程度上跟商业三者纠缠到一起,使城市对乡村起着一种相当大的影响力。关于古典经济,后文还要说很多,此处不赘。关于自然经济,还必须申说它是分做两头的,前头一段是从属于“亚细亚”形式的一种自然经济,后头一段是逐渐从属于中古(medieval)的一种自然经济,谨慎而细致地区别这两种自然经济的差别并看取其中间的转化,我认为是掌握两汉社会经济问题的要害点之一。

有两种形式的经济潮流,就必然有两种从不同经济形式上派生出来的两种意识。在这里,让我颠倒过来,先从意识谈起。古时候人,喜欢谈“本”和“末”。“本”指农业,“末”指手工业、商业和货币交换的综合。我们试从两个方面来进行对照吧。第一,我们拿司马迁和班固、《史记》和《汉书》来进行对照,班固和《汉书》中的经济思想是“重本抑末”,把“本”和“末”看作是对立的、排斥的;司马迁和《史记》中的经济思想是把“本”和“末”看做是可以互济的、统一的。第二,我们拿《盐铁论》一书中的两派经济思想来进行对照,其中文学、贤良、孝悌、力田们的思想也是“重本抑末”的,略同于班固及其《汉书》。其中“大夫”一派的思想,部分与司马迁及其《史记》相同,即把“本”、“末”看做是互济的;但另一部分大夫派却坚定地站在专制主义的立场上,认为“末”坐大了对专制主义统治不利,这部分观点司马迁没有或者很少。

司马迁是古典经济的宣传家,他在《史记·货殖列传》中公开提倡发财致富,甚至讲到竞争和投机。他说,“富”是人的情性,“不学而俱欲”,天下熙熙攘攘皆是为“利”。人富了,利来了,仁义也就随之俱来。他又说,求富必须有求富的本领,“能者辐凑,不肖者瓦解”;要投机,“趋时若猛兽挚鸟之发”。《盐铁论》中大夫也说“智者能筹之”、“运之六寸,转之息耗”,等等【3】。司马迁又说,你富了,别人就畏惮你,为你所“役”,给你当“仆”,说这是“物之理”。他丝毫不把这些牟利活动看做是不道德的、有害的;也不把它们看做是与农业相抵触,对农业有破坏作用的。他说,社会财富“待农而食之,虞而出之,工而成之,商而通之。”自然,司马迁不可能完全脱离井田时期“亚细亚”形式的传统影响,所以他又主张“以末致财,以本守之”,并且把富人分为三等“本富为上,末富次之,奸富为下”。

《盐铁论》中“大夫”一派,略同于司马迁。他们说“工不出,则农用乖;商不出,则宝货绝”,又说天下各种物资“待商而通,待工而成”【4】。作为政策,他们主张“农商交易,以利本末”【5】,“本末交利”【6】。显然,他们不重视、不强调“本”与“末”之间的互相排斥。盐铁会议上的贤良、文学一派,则坚主以农为本,主张“尚力务本”、“节用尚本”,主张“进本退末,广利农业”【7】。

班固在《汉书·食货志》中宣扬的,全是贤良、文学一派的“重本抑末”思想。他以谴责的口气,说战国的风气是“贵诈力”、“先富有”,不讲仁义礼让。这股古典经济的潮流,在秦末、汉初的社会激荡下有所潜伏,但在文、景之际社会生产又恢复之后,又抬头了:“时民近战国,皆背本趋末”。接着,班固便援引了贾谊、晁错、董仲舒一系列言论,申说背本趋末是天下之大残,淫侈日长是天下之大贼,天下生(产)之者少而靡之者多,统治的秩序就要发生惊人的“阽危”了。所以作为政策,他们建议“驱民归农”。

从以上看来,自战国开始到东汉末曹魏之初,也就是从公元前四世纪初到公元后三世纪初这样六七百年里,社会意识中始终有两股潮流在交错着,则这两股意识流实际是两股经济潮流的反映。两汉的三种土地所有制,就是在这样两股经济潮流的交错中发生、发展,并且互相影响,成为一套完整的经济结构的。所谓经济结构,就是指当时整个国家经济的有机整体中各个方面之间的质的组合和量的比例。而这三种土地所有制,则无疑是当时经济整体中很主要的内容。两汉的三种土地所有制互相影响,构成两汉经济的整体,而这个整体的“球”,又是在上述自然经济与古典经济的两股潮流交错的基地上滚动着的。

我所说的三种土地所有制是:国家土地所有制,大土地私有制和小土地私有制。有人提出质疑说,国有土地和私有土地是对照的,或者说是对立的;为什么“私有”范围内又分什么大、小呢?我们的回答是:大小的体现者有迥乎不同的身份,假如大土地私有的体现者是“豪家”或者“权家”,他们都是大剥削者,不劳而食者;而小土地私有的体现者则是农村中的中农和贫农,他们是被剥削者,社会的主力劳动者。所以,要把这两种私有制分开。

底下,我们就沿着三种土地所有制的线索,一一表述下去。

二

先看土地国有制。

在谈土地国有制之前,有个必须先要接触到的问题,就是井田制是怎样瓦解下来的?是顿然地,还是缓慢地?提这个问题的缘由,是由于班固在《汉书·食货志》里给人一种印象,似乎一从商鞅“坏井田、开阡陌”之后,立刻就出现了(甚至是相当大量地出现了)“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”的现象。事实上恐怕不是如此。必须看到两点,第一,一种制度的瓦解,一般不可能非常急骤,特别在上古,人们掌握规律的能力还相对软弱的时候。就以亩积的按尺定步、按步定亩来说,当时情况可能非常错乱而不统一,如有8尺为步、百步为亩的“古田”,有6.4尺为步、百步为亩为“东田”,有以5尺为步的“秦田”,有以5尺为步、240步为亩的“汉田”,等等。【8】第二,“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”,假如指少量的现象,那么战国时候就有了;但假如指大量的出现,那么必须指出,秦、汉这种贫富两极分化的现象,是伴随着古典经济的波动的。古典经济,不像自然经济,它经常不稳定,社会生产遭到破坏时(如汉高祖以及武帝后期)它就显得低沉;社会生产上扬时(如文、景、武帝的前期,以及昭、宣以后的元、成、哀、平时期),它就活跃起来。“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”的现象,是在古典经济活跃的时期才出现的。

在古典经济一时尚未达到活跃期的时候,田土制度一般比较稳定,除了富者保有较大量的土地、贫者也能保有极小量土地之外,国有土地怕还是大量的。我常常这样想,“溥天之下,莫非王土”这诗句虽是出现于西周之末,但它真的成为现实,倒是晚在战国、秦、汉之际。这时,专制主义强化了,一切荒地、山泽、草地、无主之地、无人认耕之地,统统是国有土地。一般叫“公田”(汉简中又每每叫做“天田”、“王田”等)。这种“公田”,作为农业生产手段,如何跟劳动力联系在一起呢?从史料中获致到的综合印象来看,怕是两条路,一条是分给老百姓,一条是租给老百姓。前者文献中叫“受”(“授”)田,后者文献中叫“假”田。

前几年发现的《云梦简》中就有“入顷刍藁,以其受田之数”【9】。《居延简》中也有“受(授)奴田”字样【10】。“受”和“授”,是从授与和被授与的不同角度而孳生的近义词,古时可以互用。这种授与和被授与的土地,又叫“分地”,已故贺昌群先生曾经征引《汉书·匈奴传》、《后汉书·仲长统传》、《汉书·王莽传》中“各有分地”、“分田无限”、“分田劫假”等字样,来说明“分地”就是“份地”。“分”“份”是两个稍有音转的字,也可以互通。【11】假如贺先生这个看法可以确立的话,那么,汉初的“受(授)田”,恰好是界在井田制的“私田”之后、均田制的“口分田”(“露田”)之前的一种类似形态,并且从无论拓跋族或女真族、满洲族的早期历史上都不约而同出现过的“计口授田”中,都可以找到这种类似。这恐怕是国有土地与劳动力相结合的第一条道路。

国家“授”给这块田土,农民接受这块“分地”,不是无代价的。至少,受田之后,即成为编户,“十五税一”或“三十税一”的“田租”是要缴纳的。这还属于“国税”的范畴,因为它是国家机器存在的经济体现。但事物是会转化的,因为“耕豪民之田,见税什五”的“地租”,亦即土地私有权的经济体现形式,不管最初只是少量出现也罢,总归是出现了。它既经出现,它就起感染的作用。于是,“受田”、“分田”便自然而然地向“假田”过渡。“假田”是中国历史上出现的最早的租佃制。但我们不可据之遽尔判断出什么“封建”的因素来,因为历史上有封建的租佃制,也有前封建的租佃制。这种“假田”,在西汉恐怕为数很大。

现在,就假田的租率及其在整个国家收入中的比重,来进行一些推测。

假田不同于分田的地方,是它有“租挈”,即一种契约关系。国家按契约收取租税。这租率一开始可能是不高的,观《盐铁论‘园池篇第十三》中“假、税殊名,其实一也”,这个“实”字可能指的就是租率或租额。这就是说,一开始假税的额与“十五税一”、“三十税一”相接近。但事物是会转化的,不要说“权家”会来“转假”、“劫假”,牟取接近于“见税什五”的高租额,就以国家直接面对贫民的情况来说,田有瘠饶,租税自然就慢慢分为三等五等,这就意味着租额的逐渐升级。在升级过程中,租税的性质也在变化,从国家不带地主身份向国家逐渐兼备地主身份发展。在这种租税中,逐渐带进了“亚细亚”的、亦即赋税和地租合一的性质。

当时假田的总额,亦即它的总顷亩数,是很难求得的,只能推测。这种推测并不意味着随意的或胡乱的推测,而是指辗转、但亦是有根有据的推测。有的同志获致了一个数据,即汉“田租”(国家赋税)总收入与“假税”(国有土地上的地租赋税合一的榨取)总收入的比例是5:3。【12】从缺乏这样的数据到具有这样的数据,自然是一种可喜的推进。但窃以为“3”的数额偏低了。并且在推求中也每有不妥之处。例如武帝“告缗”,豪强破家,很多私有土地变成了国有土地,“大县数百顷,小县百余顷”,主要指中原或古典经济发达的地方,古典经济不发达的“县”、“国”,就未见得有多少豪强,充公土地就未必是“数百顷”至“百余顷”之数。以千余“县”、“国”平均三百顷计,这样做,可靠性不是很大。并且,“告缗”是一种突然袭击,袭击之外,尚有若干处原额的公田,如河套、阴山间的“北假”就是大片垦田,专设了田官的。此外,还有很多散在各地的苑囿园池。这些若干处专设田官或由“少府”等衙门所管领的公田顷亩,实际已无由核计,而仅取元帝垦数与武帝充公田数相减,武、元之间相隔七八十年,变化甚大,相减后所得数据,其可靠性仍不是很大的。

要推测,窃以为还不如从《太平御览》卷627引桓谭《新论》中的一段【13】去下功夫为好。这段原文,可不俱引,只说其中包括两个数据,宣帝时“田租·口赋”总收入的数据是40余万万(钱),“少府所领园地作务”总收入的数据是83万万(钱)。这两个数据形成为一个比例。此处仅提“少府”,实际上恐怕连“水衡”、“大农”、“太仆”等衙门所管领的国有土地都包括在内,才形成如此庞大的数字。25年前王仲荦、张恒寿两先生探讨这段内容时,是侧重于奴隶劳动产品收入和封建农民劳动产品收入的比重问题。我们现在把这个问题搁置下来,专来推断国家赋税(“田租·口赋”)总收入跟国家租佃土地上“假税”总收入的比例,倒是1:2(强)。这显示出,汉代国有土地的数量,是非常庞大的。顺便加一句,它的作用也是不容抹煞的。有人根本不承认这种土地国有制,说它仅仅是土地私有制的“运动”形式。这很有意思。假如我说,因为猴子是人的运动形式,所以世界上根本没有过猴子,行吗?!

三

国有土地还有另外的一个组成部分,那就是“屯田”。屯田带有鲜明的为军事行动服务的目的,并且从劳动者的由来看,还带有某些强制的意味(指徭役和弛刑等事)。大体上自汉武帝开始,为了防御匈奴,后来又为了防御羌人,大量用兵,而军粮运输破费太大(《汉书》中说率十余钟、甚至三十钟致一石),为了“省大费”(赵充国语),国家就检军事要冲地处,如今张掖、酒泉以北之居延、今青海大通河和湟水之间的浩亹、以及今乌鲁木齐以南之渠黎、轮台,设置屯田。大体自淮阳、汝南、昌邑三郡国中征发平民(大部分还受有二十级爵中之低级爵命),到这些边防要塞和屯田地区中来,一面防卫,一面耕作。除去这些正式的戍卒(又分别叫“田卒”、“河渠卒”等)之外,还调发来很多刑徒(又分别叫“募士”、“恶少年”,或统称“谪民”),给他们以弛刑处理,以平民身份前来屯种。一般有军官(都尉、侯官、鄣尉、侯长、隧长等)管带。这些军官,又每有“私从”和家属。总之,屯田上的人员是很复杂的。劳动者一般由国家供给衣食(《盐铁论·复古篇第六》中说“卒徒衣食县官”),还发给600钱上下的月俸。这种情况,持续到后汉光武建武之末,首尾约一个世纪挂零。

至于这种屯田上国家剥削和屯卒被剥削,其性质和数量,在百余年中也是有变迁的。大体情况是,开始是徭役性质,剥削的是劳役租;后来逐渐向假田和国家租佃的性质上转移;最终以军官地主化、屯卒佃农或隶农化,租率与私租率相埒而结束。其较详情况,于以下述之。

开始是徭役性的屯田,剥削劳役租,所以每人都要有个所耕田土的定额,按定额榨取剩余劳动。《汉书·赵充国传》说“田事出,赋人二十亩”,是以20亩为定额。《流沙坠简考释》卷2所收简文中有以24亩(有奇)为定额的,有以14亩(有奇)为定额的。1972年在居延新发现之72·E·P·1号简文【14】中有“率人田卅四亩”、“率人得廿四石”等文,可见该地以34亩为劳动定额,而地瘠产薄,故产量还达不到“百亩之收,不过百石”的水平。这样,无论以14亩、或20亩、或24亩、或34亩为定额,其劳动产品想来是上缴公仓,观赵充国浩亹屯田得谷上缴金城公仓可知。由国家贴给口食月2石上下,俸600钱上下看,得谷似无私留余额的可能。

这种类型的屯田,不久恐怕就要发生转化。因为第一,古典经济的冲击力也会到达边疆的,观汉简中“贳贷”、“僦(人)”、“逋负”等字样历历可见,证明商业、高利贷、货币流转的潮流,在边疆照样发展,那么,国有土地的私有化,就是不可避免的。第二,“军屯”不是绝对孤立的事物,观赵充国所上“屯田便宜十二事”中,其三为“居民得并田作”,足见以军耕带动民耕,军民间就免不了混杂。又《后汉书·邓恂传》说,“置弛刑徒二千余人,分以屯田,为贫民耕种”,这最后一句自然不是说“替”贫民种地,而是叫他们“像贫民一样”种地。这些都意味着屯田要逐渐假田化了,劳役剥削要逐渐租佃化了。观1930年所获居延简新编号第1585与1610两简,其一文日“右第二长官二处田六十五亩,租廿六石”,其又一文曰“右家五,田六十五亩,租大石二十一石八斗”。由“长官处”字样判断,田系公田(官田)而非私田;再由“家五”字样判断,系屯田戍卒家属私从所租种,其租率为每亩(小斗)4~5.5、5.6斗之数。这种租额够重的,已经跟中原“见税什五”以及马援、曹操“与田户中分”相近了。《盐铁论》中说,“吏未称奉职承诏以存恤,或侵侮士卒,与之为市,并力兼作,使之不以理”【15】,说的正是屯官剥削戍卒,把屯田逐渐向私有的出租土地方向转化的事情。

综合以上两项国有土地的情况来看,我们可以看到两点:第一,国有土地的数量是很庞大的,这说明自从中央集权的专制主义形成以后,它对土地的干预力量,一直是十分强有力的。第二,但同时,土地私有制也已经合法化了,在私有制要求其自身逐步深化的历史历程中,又必然影响着、冲击着国有土地,使它改变其性质。这就是“亚细亚”遗存在中国历史上不可能不逐步减弱的原因之所在。

四

现在,来看大土地私有制。

土地私有和土地买卖,在战国时候就零星出现了,像魏的士子出卖园宅、赵的将军买进便宜田宅诸事例所反映的。但依仗财力大量购买土地,进而依仗政治权势大量兼并土地的事,则是在井田越来越瓦解的干净,古典经济几度上扬,专制主义的群队越来越形成为特定的利益集团以后。

两汉时候,大土地私有制的体现者,大体上有三家:“豪家”、“权家”以及上层的“命家”。所谓“豪家”,文献中通常叫“富人”;由于他们经营工商业富有财力,不免霸悍于乡曲,故又叫“豪强”;这些豪强身边,总又不免形成一些投机倒把、违法破坏秩序的人的群队,所以又叫“豪猾”;其中有些打抱不平的“游侠”为他们“帮闲”,所以又叫“豪杰”。总起来,文献中把这种社会利益集团叫做“豪家”。所谓“权家”,是指王侯、公主、佞幸、外戚、宦官、官僚等等,他们依附皇帝的势力,但又经常跟“富人”发生勾结,有时依仗财力、更经常是依仗政治特权力量,取得大量的土地和钱财。他们这些人在政治立场方面,基本上是支持专制主义的;但在经济利益方面,跟“豪家”很邻近。有一次,汉武帝对臣下说,“吾所为,贾人辄知,益居其物,是类有以吾谋告之者”【16】。可见“豪”“权”二家中间有勾结,有串连。所谓“命家”是指受有爵命之人。秦时,创立二十级爵的制度,【17】主要为了报偿军功。受爵命者分二十个等级,面子拉的宽,既包括立功的上层人士,又包括老实的农民。下层受爵命者,大都是中产以下的人,上层受爵命者往往是“新贵”,跟“权家”已经很邻近了。

三家之中,自然以“豪家”为主体。这种集团是古典经济的直接产物。他们把工、农、商业看成是可以统一的,可以联合起来分行经营的。兹就《史记》、《汉书》中的《货殖传》中所记,如冶铁鼓铸业,原在齐、赵之地发展起来,遭到迁徙,转移到川西临邛一带,如卓氏和程郑氏,他们雇佣大批贫民、流民和少数民族的人(“椎髻民”),这些劳动者的身份很接近于债务奴隶。这些富人有时一家聚众至千余人,所以专制主义害怕他们聚在深山穹泽之中,“轻为非”【18】。南阳孔氏、鲁国邴氏,也鼓铸冶铁,同时兼营土地种植和高利贷,如孔氏“规陂田”,邴氏“贳贷行贾遍郡国”,主张“俯有拾,仰有取”。吴王濞、佞幸邓通这些兼备“权家”身份的人,也分别在丹阳和蜀地开铜铸钱。又如制盐业,齐之刁闲,逐鱼盐之利,劳动的人们中有“宁爵无刁”的流传语,颜师古注解释这句流行语的意思说:“宁欲免去作民有爵耶?无将止为刁氏作奴乎?!”司马迁附加一句说“言其能使豪奴自饶而尽其力”。意思是说,流民、贫民们宁愿跟着古典经济的道路干,不愿跟着专制主义所鼓励的自然经济道路干。此外,有专搞运输业的,如周之师史,“转毂百数”,“郡国无所不至”,经营额能达“十千万”。有专搞粮食囤积业的,如京辅地区宣曲地方的任氏。专搞畜牧业的,如河南的卜式,边塞地区的桃(姚)桥。专搞高利贷的,如长安的毋(贯)盐氏,“其息十之”,《史记·索隐》说这是“出一得十”。在这种古典经济高潮中,各地自然而然形成一种以宗族宾客为其辅翼的家族,如济南晌氏、河内穰氏、茂陵焦氏、涿郡东西二高氏、北地浩氏等的豪猾(恶霸)势力。

专制主义对这种势力,是打击的。《盐铁论》中御史严肃宣布政策,如“除秽锄豪”。其办法见于史书者,大体有二,(一)强令迁徙;(二)大算缗钱。迁徙,是指勒令这些富人豪家从他们原来盘根错节的地方离开,财产当然也带不走。《史记》记卓氏迁蜀说“独夫妻推辇,行诣迁处”,跟充军差不多。《汉书·陈汤传》记他在哀帝时上疏说,“天下民不徙诸陵久矣,关东富人益众,多规良田,役使贫民。可徙初陵。以强京师,衰弱诸侯,又使中家以下得均贫富。”可见这是削弱豪家、扶植中下之家的一种手段。大算缗钱,是武帝晚年发动的一场运动,借匿缗(偷税漏税)为名,普遍打击豪强,事见《酷吏传》,一郡之中,往往连坐千余家,大者族,小者死,至流血十余里。财产(包括土地)充公,归国家所有。这样做,使大数额的私有土地向国有土地转化。但“算缗”仅是一场运动,运动过后,豪强们依然像王莽令中所描写的“强者规田以千数”、“置奴婢之市,与牛马同兰”、“略卖人妻子”,古典经济的流,即便到东汉的王符《潜夫论》中所反映的,依然是有加无已。

“权家”有时单干,有时与“豪家”合伙。大体西汉之初尚不严重;西汉之末,肆意兼并,已无所忌惮。灌夫的传中记载,他在老家颍川交结豪猾,役使宗族宾客,大搞田园陂池,家产累数千万(钱)。到元、成、哀、平时候,匡衡位列三公,亲主计簿,却使用权势,背法盗取封土四百顷(四万亩);同时张禹使用财力(自然也夹杂权势),购买泾渭间水利灌溉的膏腴上田四百顷(四万亩)。佞幸董贤抄家后,斥卖家财凡四十三万万,恰当汉家通国田租一岁之所入!(以上参阅《汉书》卷52、81、93等处)这些“权家”、“命家”,本身虽然不属于古典经济的范畴,但却也严重地受到古典经济的熏染,跟“豪家”成为一丘之貉了。

这些大土地私有制的体现者,不形成为一个阶级,而是几个阶级在形成和瓦解过程中的凑合。这正有力地说明着两汉社会的过渡性质。这些在形成或瓦解中的阶级成分,包括:使用奴隶身份劳动者的工矿主、大商人,投机倒把者和高利贷者,自然也有地主。对于这些地主,我之所以不把“封建”帽子遽尔加在他们头上,原因是他们绝大部分正在跟着古典经济跑,而还没有成为自然经济的构成部分,很多农产品不是为了自给自足,而是投入市场去了。像“孝悌”、“力田”的人们,则正在受着国家的培养,尚在成长之中。

五

现在,来看小土地私有制。 这种所有制的体现者,主要是小农,或者叫小自耕农。这种身份的人,在文献史料中记录下来的典型不少,像丞相陈平年少时有田三十亩,与兄嫂同居;如晁错主张移民到北假地带,给他们修建房舍,“一堂二内”;像循吏龚遂在山东劝课农桑,吩咐每口要种检一株、薤百本、葱五十本、韭一畦,母猪二、鸡五。这都给人以有关小农的感性印象。从理性上说,他们的特点,就是自由。这自由,不是绝对化的概念,而是与公社农民的锢闭性特点相对照,与中古部曲、佃客们的人身依附以及固著在土地上的特点相对照而获致的。导师恩格斯曾经谈论过这种自由,他的大意说,当土地为部落和氏族(即公社)所掌握的时候,农民们为了土地,受着一种难解难分的束缚,公社瓦解后,这种桎梏被摧毁了,人们从此可以无限制地占有土地,也可以出卖土地。这种自由在公社时候是不存在的,现在存在了。【19】晁错说,为了还债,农民卖田宅、鬻子孙;贡禹说,就是国家赐与了他们土地,他们也保不住,又贱价卖出去了。足见汉代农民已经有了这种自由,而在“田里不鬻”的井田时期,这种自由是不存在的。晁错说,农民可以不农,不农就不地著,不地著就民如鸟兽。在中古“土围子”治下的部曲、佃客们,是没有这种鸟兽般的自由的。

但小农的局限性也很大。导师马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中,谈到过这种局限性。虽然马克思谈的是封建瓦解后的小农,跟公社瓦解后的小农属于两个历史段落,但这种局限性也可以起一种对照的作用。马克思描述说,一小块土地,一个农民,一个家庭;旁边又是一小块土地,一个农民,一个家庭。大家彼此是孤立的,生活资料靠与自然交换,不靠与社会交换。这里不需要分工,不需要发展,不需要才能,不需要社会关系。汉朝的小农,大体上也在这样的情况之下。他们主要受到三种迫害。

第一是自然灾害,旱灾、水灾、战火等等。由于生活资料靠与自然交换,故一旦有灾,影响深重。贾谊说:“兵旱相乘,……罢夫赢老易子而咬其骨”,“岁恶不入,请卖爵子”;贡禹说:“民大饥而死,死又不葬,为犬猪所食。人至相食。”《汉书》中“人相食”的字样,在《本纪》中时常见于某某郡国或全国。鲍宣说民有“七亡”,又有“七死”,其中自然灾害也占一条或两条。第二种迫害是专制主义的徭役。汉朝的徭役一直是很重的,《盐铁论·徭役篇第四十九》中说,“近者数千里,远者过万里,历二期”。居延简中有六十九岁的戍卒。虽然田租不重,加上徭役就很重了,《盐铁论·未通篇第十五》中说“田虽三十而以顷亩出税,……加之口赋更徭之役,率一人之作,中分其功”。就是说专制主义国家的剥削跟豪民的“见税什五”也差不多。况且像明初的那种“诡寄”、“湎派”现象,汉朝也已经有了,《未通篇》说:“大抵逋流,皆在大家,吏正畏惮,不敢笃责。刻急细民,细民不堪,流亡远去”。鲍宣所反映民有“七亡”、“七死”中,各有三条是属于这方面的。可见,专制主义的徭役,是迫害小农使之破产流亡的最严重的因素。第三种迫害,来自古典经济和富人豪强。晁错说:“今法律贱商人,商人已富贵矣;尊农夫,农夫已贫贱矣”。这个话反映专制主义的政策力量在古典经济下是无效的,碰钉子的。小农由于欠了豪家、权家的债,他们就不能不卖田、卖宅、卖低级爵命、卖儿女、最后卖自己,使身份由自耕农向奴婢转化,这是古典经济规律起作用的必然结果。

但两汉的整个社会,还不能不依靠这些小农和奴婢,来做台脚。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》的二版序言中说,古罗马的奴隶是舞台的消极的台脚,而在舞台上搞斗争的,则是自由的富人和自由的穷人。我们受到这段话的启发,认识到在汉朝,小农和奴婢是社会舞台的消极的台脚,而专制主义和豪强则在舞台上搞斗争,扮演着很精彩的戏目。正是在这个意义上,马克思把小农看做是古典社会的经济基础。他在《资本论》中两次提到这种看法,一在正文,一在脚注中。在第三卷第47章中,他单独提到自耕农小土地所有制形式,说它“在古典古代的极盛时期形成社会的经济基础”。在第一卷第4篇第11章谈到“协作”时,他顺手加了一个脚注,谈到小农经济和独立手工业二者,“是古典社会全盛时期的经济基础”。【20】这两段内容间,并不包含很大的差距,我们完全可以拿它们来启发我们对两汉社会的辨识。在两汉,虽然矿冶业、制盐业、铸钱业等是在大规模奴隶劳动下进行的,但对小农说,“一夫不耕,或受之饥”之外,仍是“一妇不织,或受之寒”的情况,所以即便是小农业与手工业“二者”,在两汉也仍然可以构成为社会的经济基础。

六

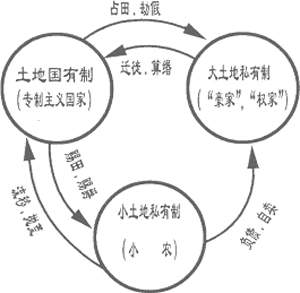

根据以上的种种分析,我们看到两汉主要的社会经济关系是:(一)专制主义国家一方面用徭役迫害小农,另一方面又赐民公田和爵命,以表示安抚。(二)“豪家”、“权家”迫害小农,使他们破产、自卖为奴婢。(三)专制主义国家与“豪强”间关系又非常紧张,国家打击豪强,豪强挖国家的墙角。兹绘一示意图如下:

我们是不是可以认为两汉的社会经济,就是按这样一种关系运转着的?是不是可以认为上图所示,就是两汉的主要的社会经济结构?自不敢必,谨提出来留俟方家正之。

剩下一个问题:像这样运转着的一种结构,是怎样被下面一种结构(譬如说,魏晋式的中古结构)所代替的?看起来,要这样一种结构为下面另一种结构所取代,似乎还需要如下的一些条件。第一,农民大起义的打击,在这些打击中往往就带着阶级的调整,那就是说贫富贵贱间的调整。第二,专制主义机能也要从秦皇、汉武的扩大化中间,吸取教训,军事活动和力役、徭役的征发,不能是无节制的,必要时扩大,不必要时也未免不可以收缩。第三,特别重要的,是要“豪家”的内在的分解。这就是说,假如不久以前“豪家”和“权家”还是有勾结的联合的话,那么,后来“权家”逐渐领先,“豪家”向“权家”转化,他们的古典经济的经营,得不到当时社会综合发展条件的支持,逐渐向自然经济的经营转化。第四,要把农业劳动力稳定下来,使流民的流亡率尽可能减低,那么自然而然就需要经济以外的人身依附关系,就自然而然出现“客的奴化和奴的客化”的现象了。

注释:

【1】见陈垣:《元西域人华化考》卷首《陈寅恪序》。

【2】《试论两汉时代的社会性质》,见《历史研究》1957年第9期。

【3】见《贫富篇》第十七。

【4】见《本议篇》第一。

【5】见《通有篇》第三。

【6】见《轻重篇》第十四。

【7】见《本议篇》第一。

【8】俞正燮:《癸巳类稿》卷3“王制东田名制解义”条。

【9】见《田律》。

【10】编号:2544A.B。

【11】贺昌群:《汉唐间封建土地所有制形式研究》页25~27。

【12】黄今言:《汉代田税征课中若干问题的考察》,见《中国史研究》1981年第2期。

【13】参看《试论两汉时代的社会性质》,见《历史研究》1957年第9期页15处所引。

【14】此简原文和分析,参看本章附篇《汉屯田劳动者所受剥削之性质与数额上的差异》一文。

【15】《备胡》第三十八。

【16】见《汉书·张汤传》。

【17】这二十级爵的名称是:(自下而上)公士、上造、簪袅、不更、大夫、官大夫、公大夫、公乘、五大夫、左庶长、右庶长、左更、中更、右更、少上造、大上造、驷车庶长、大庶长、关内侯、彻侯。

【18】见《盐铁论·复古篇第六》。

【19】恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,中译本页160。

【20】并见《资本论》卷Ⅲ,第47章,中译本页909;同书卷Ⅰ,第4篇,第11章,中译本页354。

文章分页: 1 2