南诏大理国中心城市的发展

——《洱海区域古代城市体系研究》第四章

在云南的历史长河中,南诏大理国政权的统治占有十分重要的地位。从公元739年至1254年的五百余年间,大理作为云南少数民族政权中心所在地就是这一重要历史时期的最好见证。在这漫漫岁月里,大理在中华民族发展史上扮演了极其重要的角色,也领导着云南城市从萌芽状态到破土而出、从稀稀疏疏到雨后春笋般的形成、从弱小纤细至茁壮成长,走向成熟,使整个云南地区的城市形成和发展超乎以往任何一个时期。可以说,五百余年的大理古都造就了一个时代,更铸就了云南城市发展史上的辉煌【1】。

多年来,学者们对南诏、大理国历史的研究步步深入,相关的考古工作也不断取得新的进展,这对我研究洱海区域的城市多有裨益。如云南省的学者马长舟、李昆声、汪宁生、林荃、赵鸿昌、何金龙等对南诏、大理都城的研究,都给予我很大的启发。不过,在研究过程中,我发现有些问题值得进一步探讨,对南诏、大理国古都的认识还有一些需要澄清的问题。这种探讨,也许对我们今后进一步深入了解古代云南边疆少数民族政权的都城是有价值的,也是必要的。

一、大理古都的时空概念

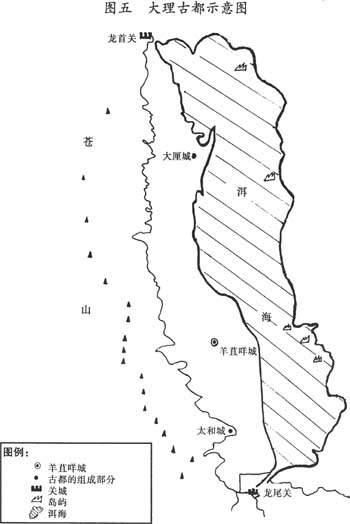

在今天多数人的概念里,大理古都与今天大理古城密切相关,这点无可非议。但由于历史和地域的关系,大理古都的地域概念绝不应当仅是指今天大理古城及太和城一带,至少还应当包括今天上关和下关两关之间的地域。而且,南诏、大理的都城实际包含有三个城址,即距大理古城西北17公里处的喜洲(南诏大厘城所在)、大理古城以南7公里处的太和村(南诏太和城所在)和今天大理古城一带地方(南诏大理国的羊苴咩城)【2】。

《云南志》是较早记录南诏、大理都城三城城址的文献。志曰:“大和城、大厘城、羊苴咩城,本皆河蛮所居之地也。开元二十五年蒙归义逐河蛮,夺据大和城。后数月,又袭破哶罗皮,取大釐城,仍筑龙口城为保障。阁罗凤多由大和、大釐、邆川来往。蒙归义男等初立大和城,以为不安,遂改创羊苴咩城。”其中,“大和城……巷陌皆垒石为之,高丈余,连延数里不断”;大厘城则是“邑居人口尤众,哶罗皮多在此城,并羊苴哶并邆川,今并南诏往来所居也”;羊苴咩城地位最突出,是为“南诏大衙门”【3】。在其他如《旧唐书·南诏蛮》、《新唐书·南诏传》、《南诏野史》、《僰古通义浅述》等文献中也有关于太和城、大厘城和羊苴咩城为都的记录。

由于这三个城址都位于今天洱海西岸,彼此相距不远,加之南诏统治者皮罗阁、阁罗凤和异牟寻等常穿梭于其间,实际上就使得三个城池的地位虽然有轻重之别,却难以从空间上完全割裂。据此,我将三座城池视为大理古都的不同组成部分,将上关和下关之间的地带视为大理古都的范围,相信这样的认识有助于分析古都政治军事经济区位的空间变化,同时对今天大理城市区域的发展会有所裨益。

作为云南少数民族政权的统治中心所在,太和城、大厘城以及羊苴咩城虽然在不同时期其地位轻重略有不同,但时间上基本相沿,历时515年。

根据文献记载,开元二十六年(公元738年),生活在今云南巍山地区的南诏王皮罗阁率领蒙舍诏走出巍山,打败河蛮,在唐王朝的支持下统一了六诏【4】;又于开元二十七年(公元739年)“徙居大和城”【5】。皮罗阁在原河蛮社会发展的基础上择都洱海西岸,奠定了以后数百年间南诏、大理政权统治中心的地理位置。公元902年,南诏被郑氏取代。此后,云南地方又经历了郑氏大长和国(公元903年~928年)、杨氏大天兴国(公元928年)、赵氏大义宁国(公元929年~937年),以及段氏大理国(公元938年~1254年)等割据政权统治时期。从南诏将统治中心确定在羊苴咩城后直到大理国为蒙古所灭的时间里,各政权皆沿用南诏羊苴咩城为都。可见,从公元739年至1254年的这段时间,正是大理古都形成、发展并最终消逝的全过程,历时共计515年。

这个关于古都大理的年限看似简单,但从学术界的相关研究看并不统一。这主要是由于古人对皮罗阁迁都洱海西岸的时间记载不一致,以及今人对蒙古攻克大理城的农历与公历换算不妥所致。

关于皮罗阁从巍山迁治太和城的时间史籍记载略有出入,如《资治通鉴》卷214开元二十六年九月处载:“戊午,册南诏蒙归义为云南王。……皮罗阁浸强大,而五诏微弱,会有破渳河蛮之功,乃赂王昱,求合六诏为一。昱为之奏请,朝廷许之,仍赐名归义。于是以兵威胁服群蛮,不从者灭之,遂击破吐蕃,徙居大和城;其后卒为边患。”一些学者据此得出皮罗阁迁治大和城在开元二十六年的结论。如邱宣充先生的《南诏大理大事记》里,在唐“开元廿六年(公元738年)”处曰:“皮罗阁求六诏为一,许之,唐赐皮罗阁名蒙归义,并封云南王,南诏徙治太和城。”【6】又据《旧唐书·南诏蛮》记载,开元二十六年唐朝封皮罗阁为越国公,“赐名曰归义”,“其后破洱河蛮,以功册授云南王”以及兼并五诏等史实大都与《资治通鉴》相同,但对迁治大和城一事的具体时间则明确记在开元“二十七年(公元739年)”。李昆声先生、汪宁生先生等就是采用《旧唐书》的记载来展开研究的【7】。

《旧唐书》和《资治通鉴》两种文献都是研究唐史和南诏史的权威性资料,邱宣充、李昆声、汪宁生等都是研究云南历史的资深学者,但对表述皮罗阁定都太和城的时间仍有歧义。我个人亦择取《旧唐书》而舍《资治通鉴》,理由如下:

首先是两种资料的原始性和完备程度有差别。我们知道,《旧唐书》为后晋修成,从时间上较宋代司马光的《资治通鉴》更靠近当时社会。而更主要的一点是刘昀等人修书的史料依据源于当时所能搜集到的唐朝实录、国史等,比较可靠。其次,是两书作者的编撰风格不同。《旧唐书》在编撰中对于一般史实,详录旧史,不随便改动。而《资治通鉴》的增删带有作者的考辨分析,尽管其取舍有度早为学界所推崇,但在这里也许不能一概而论。从司马光《资治通鉴考异》中,得知他所引用的与南诏相关的史料主要是窦滂的《云南别录》、刘昀的《旧唐书·南诏传》、《旧唐书·杨国忠传》和欧阳修的《新唐书·南诏传》等【8】,他对皮罗阁的“阁”字是按《新唐书》的写法选用“閣”并做过简要说明。但是,对为什么要将皮罗阁“徙居大和城”一事列在开元二十六年九月处却未作解释。在我看来,司马光对南诏的叙述更像一种小结性的概述,并非专指开元二十六年九月发生的事。而在《旧唐书》中,其记事风格与国史档案记载相近,如记“某年”发生“某某事”等。这样的记载虽然显得粗糙,似乎缺乏文采和深入分析,但纪年却是明确清楚的。另外,在两种文献的表述中,司马光那种在思想观念里尊崇正统,维护封建政权权威性的特点十分突出地表现在文字增删和表述中;这种倾向在《旧唐书》的表述里则相对淡化一些。如对开元二十六年事的记载,《资治通鉴》曰皮罗阁“赂王昱,求合六诏为一。昱为之请,朝廷许之,仍赐名归义。于是以兵威胁服群蛮,不从者灭之,遂击破吐蕃,徙居大和城;其后卒为边患”。《旧唐书·南诏蛮》记载曰:“诏授特进,封越国公,赐名曰归义。其后破洱河蛮,以功册授云南王。归义渐强盛,余五诏浸弱。先是,剑南节度使王昱受归义赂,奏六诏合为一诏。归义即并五诏,服群蛮,破吐蕃之众兵,日以骄大。每入觐,朝廷亦加礼异。二十七年,徙居大和城。”对这段史实的记载,两种文献仅有几个字的差别,《旧唐书》似乎更直接和真实地记录了唐朝廷的热情和被动,可以看出唐朝廷对皮罗阁格外优待的史实;而在司马光的笔下,既以“朝廷许之”、“卒为边患”等几个字很体面地保住了朝廷的尊严,又巧妙地掩饰了朝廷的尴尬与被动。据此分析,我认为《旧唐书》较少删改、更忠实地记录和保存原始记录的特性是十分珍贵的,这是我择取《旧唐书》的一个重要原因。

由此认为,皮罗阁迁治大和城的时间不是开元二十六年(公元738年),而应当在开元二十七年,即公元739年。

关于大理古都时限的另一个界限就是蒙古国攻克大理城以及灭大理国的时间。由于中国的王朝纪年是农历,农历的十二月大多已经跨入公历1月,换算不同就容易引起对某个事件发生时间叙述的不同。在今人著作中,对蒙古灭大理国的时间就有不同说法,或说在1253年,如邱宣充先生的《南诏大理大事记》就认为:“元宪宗三年(1253年),段兴智降元,段氏亡。”或说在1254年,如马曜先生则说:“元宪宗四年(公元1254年)春,忽必烈班师北返,留兀良合台继续平定大理各部。兀良合台率兵东进,经过一系列激烈的战斗,攻破押赤城,俘获了段兴智,大理平。”对蒙古攻克大理城的时间,马曜先生依照文献的记载而未作公历与农历的换算,曰:“农历十二月,大理城破,高祥被杀,大理王段兴智逃到滇池地区的押赤城(今昆明)。”【9】方国瑜先生则笼而统之曰:“一二五三年,以皇弟忽必烈为总兵,兀良合台为副,再入大理,诛高祥,忽必烈北还,留下兀良合台统军。一二五四年,兀良合台率军攻克昆明,并收降段兴智……”【10】可见,云南省几位著名学者对这一史实的表述是不一致的。

为了更接近历史的本来面貌,更准确地把握大理古都,对上述史实究竟发生在公历1253年还是1254年似应当有一个更合理的解释。

对忽必烈平云南这段史实的记录,除了正史外,较权威的应当是元朝程文海撰文的《世祖皇帝平云南碑》。据考,此碑立于大德八年至皇庆年间(公元1304年~1314年)【11】。今天,这块碑依然竖立在大理古城西门外三月街的大坡上。碑石在历经数百年的风雨侵蚀后,碑文还多可识辨。

碑文载:“……云南,秦汉郡县也,负险弗庭。乃宪庙践祚之二年,岁在壬子,我世祖圣德神功文武皇帝以介弟亲王之重,授钺专征。秋九月出师,东十二月济河。明年春,历盐下。四月出萧关,驻六盘,八月绝洮,逾吐蕃。分军为三道,禁杀掠焚庐舍。先遣使大理招之,道阻而还。十月过大渡河,上率劲骑由中道先进。十一月渡泸,所过望风款附。再使招之,至其国遇害。十二月薄其都城,城倚苍山西洱河为固。国主段兴智及其柄臣高太祥背城出战,大败。又使招之,三返弗听,下令攻之。东西道兵亦至,乃登点苍山临视,城中宵溃。兴智奔善阐,追及太祥于姚州,俘斩以殉。分兵略地所向皆下,惟善阐未附。明年春,留大将兀良合台经略之,上镇旅而还。未几,拔善阐,得兴智以献,释不杀。”【12】

碑文中的“宪庙”即指宪宗蒙哥;“壬子”年即公元1252年;“明年”即1253年才有灭大理国都事。结合碑文记载与陈垣先生《二十史朔闰表》对照,蒙古军兵临大理城是在宪宗三年十二月,即中国农历癸丑年十二月,应当是公元1253年12月22日至1254年1月21日之间【13】。从大理国背城出战到忽必烈遣使劝降,因“三返弗听”才最终下令攻之的记载,以及蒙古军东西道大军与中路军会合大理、合兵攻城的记载看,短短几天要完成这些军事行动不大可能,所以攻克大理城的时间应当在公元1254年1月。至于攻克善阐的时间,则肯定在1254年1月以后了。《元史·宪宗纪》曰:“甲寅秋七月,……忽必烈还自大理,留兀良合台攻诸夷之未附者。”《元史》列传第八《速不台传》曰:“甲寅秋,复分兵取附都善阐。”【14】根据上述记载分析认为,蒙古攻克大理是在公元1254年1月间;而攻克善阐则是在1254年的秋天了。所以,大理古都的历史应当起自公元739年,止于1254年,共计515年。

就大理古都内部的区位变动看,如果我们将南诏时期太和城、大厘城和羊苴咩城三城视为大理古都不同的组成部分,那么,由于政权的统治重心在三城中略有变动,就使得三城各自为重心或中心的时间不一。

据前所述,皮罗阁于开元二十七年(公元739年)“徙居大和城”即是大和城为都的起始年,也是大理古都的起始年。唐大历十四年(公元779年)异牟寻即位,十月与吐蕃合力进攻唐朝茂州、雅州等地,为唐军所败后,“异牟寻惧,更徙羊苴咩城”【15】。据此,基本可以确定太和城作为南诏都城重心的时间约为40年。在此后数百年的时间里,羊苴咩城为都城重心的时间最长,这点没有疑问。但是,由于大厘城为重心的时间长短各史料记载不一,从而使羊苴咩城为中心的时间难以确定。

据《南诏野史》记载:“德宗甲子兴元元年,异牟寻迁居史城,改号大理国。……贞元丁卯三年,寻居大理城。”【16】“史城”即大厘城,在今喜洲;“大理城”即羊苴咩城,在今大理古城一带。据这一记载,异牟寻迁居史城的时间是公元784年,返回大理城的时间是公元787年间,他居住在史城的时间约为3年。又据《僰古通纪浅述》载,南诏劝丰祐保和四年,即唐文宗太和元年(公元827年)“十一月,建喜州(洲)土城,王宫迁都于此”。这就是说劝丰祐时也曾经迁都喜州。那么,劝丰祐以喜州为都究竟有多长时间呢?关于这一点,《僰古通纪浅述》的记载并不明确,只是在同一书中的劝丰祐天启十年(公元849年)条下,记有劝丰祐在羊苴咩城建五华楼之事,紧接着有“唐博士赵迁都此”的字句。对这一句晦涩难解的话,尤中先生认为可能有错误或脱漏【17】。由于五华楼地处羊苴咩城没有疑问,那么能否作一种推测,即劝丰祐在五华楼建成后,又迁回了羊苴咩城。如果推测成立,则喜州作为南诏统治中心的时间就是25年;而羊苴咩城作为南诏中心的时间为99年;加上郑、杨、赵的纷争动荡的政权以及段氏大理国国都的时间有351年。羊苴咩城为都时间最长,共计450年。

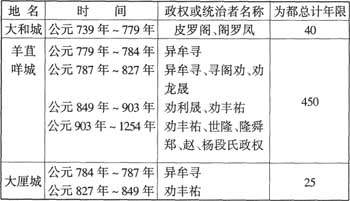

大和城、大厘城和羊苴咩城各自为都城重心的时间列表如下:

二、大理古都城址的变迁

在中国历史上,统治者为了加强统治、扩大势力常常采取的一个措施就是移动统治中心的地处。但自古以来,都城的选址和迁移从来都不是随心所欲,而常常是有规律可循的。

英国地理学家柯立希(Cornish)在《大国都》(《Creat Capitals》)将国都的选择条件概括为岔路口、谷仓和要塞,也就是要交通便利、物质丰厚、防御有效【18】。中国学者从中国历史的实际出发,提出了一系列更有参考价值的观点。谭其骧先生认为历代统治者主要从经济、军事、地理位置几个方面考虑,即经济条件要求都城附近是一片富饶的地区,足以在较大程度上解决统治集团的物质需要,无需或只需少量仰给远处。军事条件要求都城所在地既便于制内,即镇压境内的叛乱;又利于御外,即抗击外敌的入侵。地理位置要求都城大致位于王朝全境的中心地区,但并不完全要求是地理上的几何中心。只要有通达全国的便捷的交通线,便于中央同全国各地的联系,有利于统治就行【19】。史念海先生又进一步解释中国古都建立的地理因素为几点:探求国土的中心;利用交通冲要的位置;凭恃险要的地势;考虑地理因素与对外策略的关系;接近王朝或政权建立者的根据地;考虑经济中心与政治中心的关系【20】。这些分析为我们认识了解南诏立国之初都城迁移和变动的原因提供了依据。

除了上述条件和因素外,从特定的历史环境看,迁都不仅只表示一个地理位置的变动,还有主动迁都和被动迁都的区别。一个政权,一旦有意识地迁移统治中心的地处,最终都会选择一个比原来地处更好的地理位置。也就是说一定是选址在政治经济和军事方面占有优势、有长远利益,最终能获取最大的行政辐射效应和获取最大经济收益的地方。主动迁都常常预示一个政权的发展将如同旭日东升,走向强盛,走向王朝的巅峰。一旦政权的迁都是由天灾人祸逼迫所致,这常常又是一个政权开始风雨飘摇,走向衰亡的伊始。像殷商王朝早期曾经频繁迁都,根据张光直等学者的推测,认为那是一种为了发展势力,追寻铜矿矿脉的选择【21】。到盘庚定都在安阳后,殷商王朝就进入一个有273年稳定发展,最终走向巅峰的时期。而宋王朝国都的变动反映的则是后一种情况。当公元1126年北宋国都开封被金兵攻陷后,宋朝廷被迫迁到了江南。统治中心在这样一种情况下移动,恰恰是北宋灭亡的不幸标志。可见,都城选址是有规律可循的。

南诏统治中心从巍山迁到苍洱地区,是一个年轻的政权谋求自身发展的一种重要选择。而政权重心在洱海西岸内部的移动,也体现出自然、政治、经济、军事等方面那些具有不可抗拒的因素。

(一)从巍山至洱海西岸的变迁

根据上述国都选择条件和各种因素的分析看,南诏之所以从巍山迁至苍洱地区,一个重要的客观因素就是两个地区的地理环境和经济发展水平的差异。

南诏的发祥地巍山,位于哀牢山和无量山的北端,在苍洱地区的南面。那里也有适于人类生存发展的小平坝——巍山坝子,坝子呈西北—东南走向,坝子狭长,面积比较小,仅为167平方公里,约是大理坝子的1/3强。唐代前期,那里土地肥沃,适合种植禾稻;坝子中有“周回数十里”的一片水域,适合稻谷生长与灌溉。但是,巍山的气候条件又有些不足,干湿季节分明,春季干旱的情况突出,对农业经济又会有一定的影响。在坝子的东北和西南分别有峻峭的东山和雄伟的西山,耸峻的高山在一定程度上又阻碍了巍山与外界的交通。特别是唐代文献中曾经记载蒙舍川“地气有瘴”,也成为阻碍巍山进一步发展的一个因素。瘴,又称瘴气,是一种在我国西南边疆山林地区特有的、由湿热水汽蒸发而引起的、会导致死亡的疾病。在相当长的历史时期内,特别是医疗卫生条件极其低下的情况下,瘴气直接威胁人的生命,一直令人生畏、谈虎色变。

与之相比,当时苍洱地区的自然环境、交通和社会经济等发展状况要远远优于巍山(参阅本书的前面章节)。苍洱地区大理坝子土地肥沃,洱海与苍山十八溪的水资源极为丰富。自汉代以来,苍洱地区一直是连接中原、滇东、川藏以及永昌以外互相交往的结点、通道。自然、交通和农业经济迅速发展等因素使得它的地位日益显要,所以,将统治中心从巍山迁到苍洱地区,无疑是南诏政权为求得进一步发展而在自然地理和社会经济发展方面所做出的最佳选择。

南诏迁都的另一个重要原因是受政治因素的驱使。当时,年轻的南诏政权充满活力,虽然它在唐王朝的支持下基本统一了洱海地区,但这并不是它的最终目的。作为一个新兴的少数民族政权,发展自身,寻求扩展机会,壮大势力是他们追求的理想。这一点,在南诏迁都苍洱地区的10年后就得到了印证。虽然说阁罗凤起兵叛唐确实有唐朝官员处理问题不当等因素的影响,但是,阁罗凤在叛唐以后不长的时日内就采取一系列大规模领土扩张的行动,这绝非为一时的政治热情所驱动。他在短短的几年间,不仅控制了整个云南,而且势力达到今缅甸中部。试想,没有深谋远虑和细致谋划,没有思想和物质的准备,在短时期内可能实现这一切吗?

可以说,皮罗阁的迁都之举是极具战略远见的选择。长期以来,苍洱地区的社会发展以及它所特有的战略地位、交通优势,使它得以成为南诏对外扩张和发展的重要据点。奠都苍洱地区,往北,可以进一步通好唐王朝,退一步,可以结交吐蕃;往东,可以进占滇池地区;往西,可以通过控制永昌,将更远的西方纳入南诏王的视线。

除去上述政治和经济的因素外,洱海西岸的地理位置符合都城的选址原则:距其发祥地巍山不远(今下关到巍山县城约有53公里的路程【22】),又处于南诏国势力范围或说其辖境的中心地区。

史实证明,皮罗阁迁都之举为他的继承者铺垫了一条通往巅峰的道路。在后来南诏发展的进程中,都城确实发挥出了它作为政权中心的政治、经济、军事、文化的最佳效用。

(二)在洱海西岸内部的选择

自皮罗阁将统治中心从巍山迁到洱海西岸后,在整个南诏国的发展时期内,其国都曾经在太和城、大厘城和羊苴咩城三城中略有移动,政权核心或说重心也随之变动。大约到异牟寻统治时期,确定了以“羊苴咩城”为中心的都城格局。尽管劝丰祐统治时期都城重心略有变动,但没有从根本上改变这一格局。这是南诏政权统治中心适应社会发展、不断调整的结果。可以说,南诏都城地理位置的变动,并不是统治者随心所欲的结果。如果说,政权迁都伊始通常会带有一点盲目或考虑不周的缺憾,那都城的发展最终将会从无序进入一种有序状态。也就是说,无论都城怎样变动,它的地处一定要符合都城的选址和发展规律。这一不以人的意志为转移的规律,同样表现在南诏都城所处地理位置在三城间移动,重心在三城间变化之中。这也是南诏、大理政权最终选择以“羊苴咩城”为重心,数百年不变的重要原因。

南诏最终定都羊苴咩城,有其必然原因。这可以从太和城、大厘城和羊苴咩城各自的自然地理条件、经济发展状况和军事因素几个方面加以分析比较看出来。虽然三座城池都位于苍洱地区,但是彼此间尚存差异。

从海拔高低看,三座城池中,大厘城的地处最为平缓开阔,生活方便,最适合人类生存发展。文献上说大厘城在南诏统一前后,人烟繁密,是一个交通要衢之地。故自南诏以前的邓赕诏诏主直到南诏诏主一直对大厘城情有独钟。但是,当一个政权还处于扩展势力的阶段时,在防御方面若地势平缓、无险可恃就属一大忌。南诏政权正是如此。与大厘城不同的是,太和城和羊苴咩城同处于苍山的缓坡地带,都是依山而建,具有较好的防御能力,因此,都城以建在苍山坡地的城池为重成为南诏政权的必然选择。

进一步考察,三座城池所处地理方位由北而南依次为大厘城、羊苴咩城和太和城。面对北方的吐蕃势力,大厘城首当其冲,因其地势平缓,无险可恃使之成为军事防御能力最弱的城池。太和城和羊苴咩城都是依山而建,而羊苴咩城较太和城更加靠北,它对北面敌人的攻击有迅速作出反应和防御的能力。同时,羊苴咩城作为一座发展中的城市也更具优越性。

我们知道,一座城市的发展通常需要以富庶而平缓的土地为基础,这显然也是以后大理城市发展的一个必要条件。通过参看大理古都平面图【23】,我们不难发现三座城池所在地的自然环境的优劣,一是大厘城和羊苴咩城所处的地点较太和城有相对宽阔的土地面积【24】。二是羊苴咩城的地处明显优于太和城,即两城虽然同在苍山脚下,都是西倚苍山,具有同样的防御优势,但其东面至洱海岸边,各自拥有的平缓地带面积不一。在苍洱之间,太和城的东部是一片较狭窄的区域;羊苴咩城则是一片相对平缓和宽阔的地带。对一座要发展的城市来说,为了便于人们的生活需要和城市经济的发展,没有较富足的土地面积肯定是一种制约因素,这正是太和城逐渐退出主要地位的一个重要原因。

显然,大厘城与羊苴咩城的地处都较太和城更适合城市发展。不过,都城虽然是城市,但又决非一般的城市。它除具有一般城市所能行使的日常职能外,还必须能够行使它强有力的政治、军事职能。在相当长的历史时期内,每座都城都必须保有强大的防御能力。在古代,都城如果仅有经济发展条件而没有军事防御条件,其生存和发展都是难以想象的。在洱海之滨,即便大厘城较羊苴咩城、太和城有更好的社会经济发展条件,但是终究因为它的防御条件较差而被放弃。南诏的统治者在综合各方面的因素后,最终确定以羊苴咩城为统治中心所在地则在情理之中了。正是由于羊苴咩城的地理位置同时具有政治经济军事因素的优越性,使得太和城和大厘城日后的发展再也没有超过它;羊苴咩城不仅作为雄踞一隅的南诏国国都,且作为后来大理国的国都,行使统治中心的职能数百年而不衰。

注释:

【1】参阅附图五。

【2】在文献中,大厘城又写作大釐城;羊苴咩城又写作羊苴哶城、阳苴咩城、阳苴哶城等;太和城又写作大和城;邆川又写作邓川等等,以下不再一一注明。

【3】《云南志·六睑第五》。

【4】司马光:《资治通鉴》卷214。

【5】刘昫:《旧唐书·南诏蛮》。

【6】邱宣充:《南诏大理大事记》,载《南诏大理文物》第51页。文物出版社1992年版。

【7】李昆声:《云南考古学文集》第332页,云南人民出版社1998年版;汪宁生:《云南考古》第138页,云南人民出版社1992年第2版。

【8】司马光:《资治通鉴考异》卷13,四部丛刊本。

【9】马曜主编:《云南简史》第109页,云南人民出版社1991年第2版。版本下同。

【10】方国瑜主编:《云南地方史讲义》下册,第3页。

【11】天启《滇志》卷之二四《艺文志·碑类》校勘记(261)。

【12】《大理历代名碑》,云南民族出版社2000年版。

【13】陈垣:《二十史朔闰表》,第147页,中华书局1962年版。

【14】《元史》卷4、卷12l。

【15】《旧唐书·吐蕃传》与《新唐书·南诏传》。

【16】倪恪辑、王崧校、胡蔚增订:《南诏野史》,木芹会正本第86页,云南人民出版社1990年版。版本下同。

【17】《僰古通纪浅述》,尤中校注本第65、70页,云南人民出版社1988年版。版本下同。

【18】叶骁军:《中国都城历史图录》一,兰州大学出版社1987年版,第17~18页。

【19】谭其骧:《中国历史上的七大古都》,载《长水集续编》,人民出版社1994年版。

【20】史念海:《中国古都的形成因素》,载《中国古都研究》第四辑,浙江人民出版社1989年版。又见《中国古都和文化》,中华书局1998年版。

【21】张光直:《关于中国初期“城市”这个概念》,载《中国青铜时代》,三联书店1999年版。

【22】《云南省交通图册》,成都地图出版社1998年第3版。

【23】参阅附图五。

【24】参阅附图五。