蓝田人时期至两周之际西安附近地区自然环境的演变

——《黄土高原历史地理研究·生态环境编》之四

二、半坡及有关新石器时期文化遗址所显示的西安附近地区的自然环境

半坡及有关新石器时期文化遗址的发现和发掘,使探索当时西安及其附近地区的自然环境有了更多的依据。半坡的新石器时期到现在不过五六千年,上距蓝田人时期已是十分遥远。蓝田人时是在间冰期间,最后一次世界性冰期的消退大约在一万年以前。就在那时,上距蓝田人时也一样是相当遥远的。蓝田人时的自然环境在这漫长的过程中,都已大部消失,所留下来大概只有山川形势的一些轮廓。就是这样的轮廓到后来也不可避免地还有若干的变化。这些变化在此都不一一论列,这里就从半坡等新石器时期的文化遗址说起。

到了半坡新石器时期,少陵、鸿固、凤栖诸原之北那条由西南流向东北的河流,已经向北移徙。正是由于河流的移徙,才能使半坡周围的二级阶地为当时人所利用。一级阶地在那时尚未形成,因而半坡时期的遗址就近在浐河岸边,不似现在距离浐河常水位已有800米的距离。

原来少陵、鸿固、凤栖原下那条河流移徙到什么地方?这可从包括半坡在内的仰韶时期的遗址看出一点轮廓。仰韶时期的遗址分布于沣、涝、潏以及浐、灞等河流的岸边。沣河沿岸最下游的遗址发现地仅至于开瑞庄和斗门镇,而浐河下游沿岸遗址发现地仅至于今李家堡和米家崖。为什么再往北去就都没有发现仰韶时期的遗址?看来只有一个答复,因为那里在当时还不是沣、浐、灞诸河的河道。原来少陵、鸿固、凤栖原下那条河流向北移徙,就移到开瑞庄、斗门镇和李家堡、米家崖以北。这应是渭河移徙的新道。从上述的卫星照片上观察,则这条新河道上溯仍是到涝河以西的今渭河附近。由于这条新河道的形成,沣、涝、潏、浐、灞诸河都向前伸延,流人这条新河道。

沣河和灞河之间由秦岭北坡流下的河流,随着少陵、鸿固、凤栖原北那条河流的北移,而伸延其河道。现在西安城西和西南,断断续续分布着若干二级阶地。这些阶地的分布相当规律化。现在西安城是在二级阶地上。这是一个范围最为广大的阶地,其西边达到西站、西北大学、革命烈士陵园一线。再往西去,所有的阶地面积都比较狭小,东西形成几个行列,每一行列中,南北断续相连,虽有间隔,相距并非很远。西站和革命烈士陵园一线以西,接着是未央宫、三民村的二级阶地,再往南去,是马军寨和丈八沟两个二级阶地。这三处二级阶地成了一个行列。往西去是阿房宫、闵家寨二级阶地,还有岳家寨和烟庄两个二级阶地,共成一个行列。再往西去是丰镐村的二级阶地,斗门镇二级阶地,各自成为一个行列。其南毕原和细柳原之下,也还有些二级阶地。各个二级阶地行列之间应是由秦岭北坡流下再向北流的古河道[1]。仰韶时期的遗址在这个地区也有分布,如三桥镇、苏村、古城(阿房宫)、关庙、鱼化寨等。这几个地方现在都不濒临河流。那时的人选择居住地址不能离开河流,否则就不能生活下去。现在看来,这几个遗址都分别濒临着古河道。而鱼化寨、关庙、三桥镇3个遗址的近旁,正是皂河所流经。皂河所流的本是潏河的故道。这里应该注意到:在三桥镇、古城(阿房宫)、苏村几个遗址以北再未发现这一时期的遗址。而这几个遗址西南向正和开瑞庄、斗门镇遥遥相对,东向又和李家堡、米家崖遥遥相对。可知这一线以北乃是由少陵、鸿固、凤栖诸原之下向北移徙的那条河流的河道。现在在这些二级阶地之北还有相当宽广的一级阶地。这个一级阶地由西南向东北伸延,和其南二级阶地的分界线是在上泉北村、古城(阿房宫)、未央宫、讲武殿、雷家村、南钱村。这个一级阶地之北就是现在渭河河滩。上面所说的由南移徙的河流,在西端可能是由二级阶地北缘下向东北流去,但到了古城(阿房宫)、三桥镇,可能就由二级阶地上向东流去,在浐、灞两河汇合处附近,再向东北流去。

这条古河道如上所说,在卫星照片上可以清晰看到。它不仅显示出由涝河以西的今渭河附近东流,再经现在的沣河而东,直流到灞河附近,越过灞河再向东北流去,与现在渭河河道相合。河道久经流水冲刷,自然较侧旁地面低下。西汉时的漕渠就可能利用这条古河道。在此以前,沣河还在这里流过,这到后面再说。

由上面的论述,到仰韶时期,渭河南岸的沣、潏、浐、灞各水都早已形成,还有渭河和其北的主要支流泾河,这些河流加上滈水就是所谓长安八水。上面所说的没有涉及到滈水,滈水久已绝流,现在已无从说起。《水经·渭水注》:“滈水上承滈池于昆明池北,又北流西北注,与滮池水合,北径汉灵台西,又径磁石门西,又北注于渭。”汉灵台和磁石门久已无踪可稽,昆明池故址却大体可寻,乃在斗门镇和石匣口之间,则滈水当在斗门镇之北。今斗门镇二级阶地和丰镐村二级阶地之间正是一条古河道,这当是滈水的故道。由这条古河道看来,滈水并不是一条小水,因以和其他七条河流共称为长安八水。

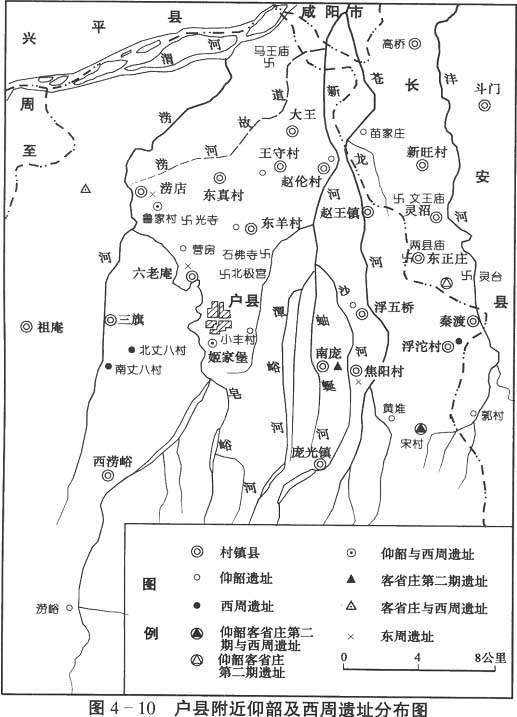

这一地区已经发现的新石器时期的文化遗址是相当多的。这里就由沣河两侧说起。沣河两侧的仰韶时期遗址在今长安县境的,有镐京观、落水村、斗门镇、南中丰店、南荆市村张家堡、南荆市村左家堡、大吉村、黑牛坡、五楼村、灵台、上南丰、塚疙瘩、里兆渠、东西石榴村、马王村、海家坡、灵感寺和户县秦渡镇、宋村等19处。沣河之西为涝河。涝河流域的仰韶文化遗址有户县的崔家坟、南营房、羊村、鲁家寨、真宁村等5处。潏河绕长安县南,沿流仰韶时期文化遗址有北堰头、南赵原坡、解家村等3处。这些较大的河流间,还夹杂着一些小河流,其附近也有仰韶时期文化遗址,如沧浪河附近长安县的苗村、户县的父慈村和黄堆村;金沙河附近的长安县姜村;天子峪河附近的长安县王家庄;无名小河附近的长安县三角村;蚰蜒河附近的长安县赵伦村;新河附近的梧村;沙河附近的王五桥;近于池溏的长安县羊原坊和户县的小丰村等11处。另外尚有已经发现仰韶时期文化遗址而现在附近别无河流的村庄6处:为长安县的三桥镇、古城(阿房宫)、关庙、鱼化寨、田家寨(今有沣惠渠经过)和大王店,合计共44处。这几条河流附近还发现有迟于仰韶时期的客省庄二期文化遗址。在沣河附近的有长安县的镐京观、落水村、上泉北村、斗门镇、西中丰店、东渠村、黑牛坡、五楼村、太平河村、灵台、阿底村、客省庄、宋村、大梁村等14处,在潏河附近的有长安县西仁村一处,在金沙河附近的有姜村一处,新河附近的有梧村一处,沙河附近的有南庞村一处,另有已经发现客省庄二期文化遗址而附近别无河流的大王店一处,共19处[2](图4-9长安县附近仰韶及西周遗址分布图、图4-10 户县附近仰韶及西周遗址分布图)。

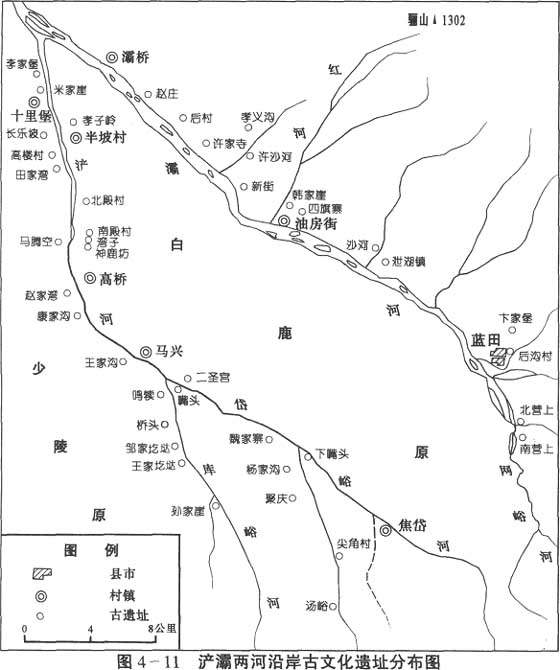

西安市东的灞河和浐河流域也有不少仰韶时期文化遗址的发现。在灞河流域的有蓝田县的南营上村、后沟村、卞家堡、泄湖镇、沙河、四旗寨、韩家崖、新街、许沙河和西安市的后村。在浐河流域的有西安市的米家崖、李家堡、高楼村、田家湾、马腾空、北殿村、南殿村、湾子村、神鹿坊村,长安县的赵家湾、王家沟、邹家圪塔、杨家沟、嘴头沟、二圣宫,蓝县的孙家崖、下嘴头、尖角村、聚庆村,共29处。这两河流域也发现了后于仰韶时期的龙山文化遗址。在灞河流域的有蓝田县的卞家堡,西安市的赵庄。在浐河流域的有西安市的米家崖、长乐坡、嘴头村、北殿村、湾子村,蓝田县的赵家湾、康家沟、王家圪塔、孙家崖、下嘴头、尖角村、聚庆村,共14处[3]。就是在临潼、渭南诸县也都有所发现(见图4-11 浐灞两河沿岸古文化遗址分布图)。

新石器时期的人还不会凿井取水,所以选择居住地方不能远离河流沼泽等有水的地方。这大致已是一条规律,到目前还很少看到例外。西安附近秦岭北坡流下许多大小河流,遂成为那时期人的聚居处所。前面已经说过,长安八水在新石器时期都早已形成,泾渭两河较大,当时人还不易掌握其变化的规律并善为利用,是以沿流的居民点极其稀少,至于沣、涝、潏、滈以及灞、浐诸河两岸的居民点,如上所言是相当稠密的。这样的分布是符合当时的规律的。西安附近的河流并非自古迄今没有什么变迁。譬如涝河就曾经改过道,前面所列举的涝河沿岸的遗址,就有羊村和真宁村两处遗址是在故涝河沿岸。今涝店镇以下去涝河人渭河处尚远,可是这一段河道两侧就没有发现过文化遗址,也许压根儿就没有文化遗址。涝河和沣河之间,现在有些较小的河流,如沧浪河、金沙河、蚰蜒河、沙河以及新河、天子峪河,博雅如郦道元者,于《水经·渭水注》中皆未曾稍一涉及,可能都是后世新形成的。可是就是这些于古代无名的小河流侧旁,竟然还发现了若干新石器时期的遗址。如果当时本无这些河流,不能远离水的新石器时期的人如何能在当地建成居民点?这是值得怀疑的问题。也许有两种可能:一是当时已经有了这些河流,由于水流较小,不为历来舆地学者所注意,而未曾尽加记载;一是当地蓄积有若干湖沼,并未成为河流。湖沼有水,一样可成为当时居民点的水源。这样的湖沼虽曾干涸,地势却仍低下,因而后来就又发展成为河流。前面提到的一些古河道,有的就是流经这些地方的。另外还有一种情况,同样值得注意。现在西安市三桥镇、阿房宫、关庙、鱼化寨,以及在鱼化寨西南而隶属于长安县的田家寨,皆有仰韶时期文化遗址,其中三桥镇、鱼化寨在皂河岸边,关庙据说在阿房宫村正东皂河岸边。阿房宫距皂河已远,田家寨距皂河更远。这就引起了两个问题:一是皂河是什么时候形成的?二是距河流已远,如何还会有仰韶时期文化遗址出现?皂河即是漕河,有人工开凿成功的可能。其实漕河就是潏河[4],其形成本来就是很久的,潏河和沣河之间,远古时湖泊不少,滮池[5]、滈池[6]都是很早就见于记载的,河池陂至迟在郦道元的《水经·渭水注》也还有记载。至于较小一点的可能就未被收罗。不然像这些地方的仰韶时期文化遗址就难于得到解释。

西安附近新石器时期遗址一般都在河流侧畔,沣河沿岸自五楼村以北至客省庄间10余公里分布最为稠密,而且有些遗址还是隔河相对,有的或上下流间稍微有些距离,相差却也不十分远。这至少可以说明沣河的这一河段河床还没有大的改变。灞河侧畔的遗址,自蓝田县南之南北营上村直至灞桥附近的赵村之间,所有遗址都在灞河的右岸,左岸竟无一处。现在蓝田县城以下灞河在常水位时,左右弯曲不少,显得老年状态。但灞河左岸历经河水切割,陡岸高起,当非短时期所能形成。迄至现在灞河左岸尚未发现有新石器时期任何文化遗址。若非原来遗址被水冲淹湮没,可能远在那时,灞河已向左岸侧蚀,难于存在居民点。

考古工作者提供的关于浐、灞两河沿岸新石器时期文化遗址所在地的资料相当具体,可以论证当时河谷的变迁。这些资料显示出当时的遗址所在地一般都较现在居民点距离河流稍远。半坡遗址位于浐河东岸二级阶地上,虽高于现代河床9米,却离现在河岸80米左右。浐河西岸李家堡和米家崖,濒浐河处有高达18米的陡岸,这两个村庄就在陡岸之上。而新石器时期遗址的所在地,犹分别在此二村的西南和西北。米家崖南4公里处的高楼村,与米家崖的高程都在400米以上,此处的遗址亦在村西北100米处。再往南去的马腾空村,文化遗址虽在村东南处,然村东南地势已逐渐高起。在这一河段以东的北殿、南殿、湾子、神鹿坊等村发现的文化遗址,却都在村北或东北。这里几个遗址和半坡遗址一样,乃是在二级阶地之上。其中个别尚有在洪积扇上的。洪积扇可能是后来形成的,因而无害于当时的人在这里选择居住地址。由半坡溯浐河而上,直到神鹿坊村,近河水处都有一级阶地,而一级阶地上都无遗址发现,可以证明当时这一级阶地尚未形成。这样就可以说,在这一河段里,当时的河床远较现在为宽广,至少当时在洪水季节所漂流的地区较现在为大,使当地的人不敢更靠近水边。虽然当时用水仍必须取之于浐河之中,由于洪水的淹没使之宁可离水稍远一点。这虽然是推论,但由马腾空村的变迁当可作为证明。马腾空村为隋时引浐河水人长安城的龙首渠的起点。其引水渠口尚见之于村旁高崖中。其地较现在马腾空村为高,然距离崖的顶部仍有相当高的垂直距离。隋时开渠当然不是把水引到高崖的顶部。这个引水渠口和隋时浐河的常水位不相上下。隋以前浐河的常水位尤当更在高处。可以想见,当时如果有这个马腾空村,也当不在现在这个地方。在此以南,浐河一些主要支流上如鸣犊镇、孙家崖、杨家沟等处莫不如此。仅浐河另一条支流汤峪河旁的尖角村的遗址仿佛稍有点异状。因为尖角村在汤峪河东岸,而文化遗址却在村的西南300米处。其实这也用不着奇怪,因为现在的尖角村下距汤峪河已经有10余米,村西南虽近河床,却还是相当高的。

灞河沿岸新石器时期文化遗址的分布也是如此。这里不妨以蓝田泄湖镇至西安市孝义村之间作具体说明。这里发现新石器时期文化遗址的有泄湖镇、沙河村、四旗寨、韩家崖、许沙河、孝义村等6个村镇。这6个村镇距现在灞河河床的垂直距离都在20~30米之间。已是相当高的。而文化遗址又都在村镇的东、东北或北面。即使在村镇的附近,当地的地势却是很明显愈远愈高。这和现在很不一样,因为现在近灞河水边就络绎不绝有不少的居民点。当时人们居住在这样的高地,看来只有一个解释,就是灞河水面还是相当高的,居住地点不能再往下移。如前所说,灞河在那时可能已经偏向左岸流去,但它的水位还不是很低的。当然这里有两种现象值得考虑:其一,灞河左岸的陡岸乃是河水侧蚀成的,在侧蚀还未显著出现时,灞河河谷可能没有现在这样宽广;其二,在这几个村镇近旁的灞河右岸有高达5~10米的陡崖,显示出这应是后来河水下切的结果。这里还应该说明的是孝义村南许家寺的情况。许家寺的文化遗址乃在村西北1000米处,就是说离现在灞河河床更近了。这里灞河左岸白鹿原已经快到尽头,河谷也显得开阔,河水容易左右摆动,这应是河水冲蚀的结果。其实,这个许家寺及其西北的文化遗址所在地,都正在当地的二级阶地上,符合当时的人选择居住地址的规律。和许家寺隔河相对的一些村庄就都在一级阶地上。而一级阶地在半坡时期或尚在水中,至少还应是河边一块滩地,显示这里灞河河床是相当宽的。在这里居住可以不虞洪水的淹没。当时的人,对于河水的涨落应该是有一定的经验的,如果当时真的距河水是这样的临近,就不会把它作为定居的地点了。

当时这几条河的河面是这样的宽阔,水位又是这样的高,是不是当时河水流量要比现在为大?仅仅根据这一点是不足以作为说明的。因为当时河床下切不深,侧蚀也不甚严重,以那样较浅而又复较窄的河床,容水量自有一定的限度,这样水位就显有所抬高。不过从另外一方面看来,当时这几条河流的流水量较现在为大,这不仅是可能,而且应该是事实。半坡遗址的发掘,曾经发现了鲤科的鱼类胸椎一枚[7],而且也发现了精巧的鱼钩和鱼叉,还有不少的彩陶上绘制的鱼纹花纹[8]。这都可以证明当时的人除从事农业生产和狩猎之外,捕鱼业已经相当发达。当时的鱼是从什么地方捕来的?这用不着多事解释,分明是从遗址所在地附近的浐河中捕来的。在那时,不仅居住在半坡的人有捕鱼的习惯,当时的野兽中还有一种貉,是以食鱼为主的动物。这更说明当时浐河中的鱼是不少的。不仅浐河中有鱼,说不定半坡附近还有若干湖泊之类的低凹蓄水的地方,使鱼类有更多的产地。现在半坡附近湖泊是谈不上了,浐河在洪水季节固然难得有鱼,但在平常水位时,水已极浅,徒跣可以涉过,又何尝能够有鱼?何况每年还有些时候,干涸无水,即使本来有鱼,也是难得生存的。准此来说,仰韶时期的人在半坡活动时,能够捕上鱼,分明是浐河的水流远较现在为大,和现在很不相同。

河水流量的大小应与降水量多少有关。仰韶时期的人不会留下这方面的资料,不过由当时的气候可以约略推证。半坡遗址中曾经发现过獐和竹鼠的骨骼,说明当时这两种动物在这里生活过。现在獐和竹鼠生活于长江流域和长江以南各地,最北也只能分布到陕甘两省的南部,秦岭以北早已绝迹。当时半坡能有这两种动物的存在,显示当时的气候比较温暖湿润,有如现在的长江流域。气候既然比较温暖湿润,可能降雨量就比较多些,甚至在浐河附近还能够有若干湖泊。

要说明浐河流量的大小,还可由植被覆盖的广狭约略推证。植被有涵蓄水分的作用,特别是森林更是如此。植被覆盖宽广,涵蓄水分自然就多。降水量多寡时有不同。降水量少时,也许所降的水分完全为植被涵蓄,不会立时多有流出。降水量大时,由于植被的涵蓄,也不会一时完全流出,更不会使河流下游的流水猛涨猛落,就如后世诸山皆童处的河流那样。河流水量受到植被覆盖率的制约,就不至于猛涨猛落,能比较长期地保持一定的水量。仅从这一点看,当时浐河的水量就应该比较现在为大,至于其他的因素就不必多加论述了。

根据在半坡遗址旁的孢粉分析,这里发现植物的孢粉有冷杉、松、云杉、铁杉、柳、胡桃、桦、鹅耳枥、栎、榆、柿,还有禾木科、藜科、十字花科、[艹+繖]形科、葎草、蒿、石松和一些其他的蕨类。据说:“从这一地区孢粉分析结果所反映的植物景观来看,说明当时的气候和环境属半干旱性气候,与今日该处之气候相仿,从对该遗址中发掘的野生动物骨骼的研究中,绝大多数属华北动物群的事实也可以得到证实。”[9]这样解释虽然既可说明半坡遗址旁的植物景观,也说明了当地大多数动物属于华北动物群,但如何来解释当地还夹杂有獐和竹鼠两种属于南方动物群的动物,却还是一个问题。固然可以说,这里夹杂有这两种属于南方动物群的獐和竹鼠,“是由于动物具有较大的迁移性,可能由于人类对环境的破坏等因素引起迁移。这两种动物的存在也说明了温暖湿润的气候能波及到此区”[10]。人类诚然能对环境加以破坏,使之发生变化,但在仰韶时期人类所使用的工具仅限于石斧、石锛、石凿、石铲、石刀等,能对自然环境破坏到什么程度,却不能不予以注意。仰韶时期的人类已经从事生产,对自然环境必然会加以利用,甚至促成某种影响,也不是没有可能的。若是说影响到一些非当地的动物从老远的地区迁徙而来,那还需要斟酌。獐是平时隐藏在河边草丛中寻食的动物,那暂不必说起。竹鼠是生活在竹林中以吃竹笋和竹根为生的动物,显然当时半坡附近一定有大片的竹林,直到秦汉时还没有多大改变。竹鼠是什么时期在秦岭以北绝迹,未见明确的记载。仰韶时期半坡竹鼠还是如此之多,足见当时的人对自然环境的破坏并不是十分剧烈的。至于当时温暖湿润的气候曾经波及到此,如何波及?尚不明白究竟。既然能够波及,则这里就不一定一直是半干旱的气候了。

在半坡遗址中除过上述的孢粉外,还发现了榛子、松子、栗子和朴树籽。据说“可能多系采自靠近此处的山前和低山地区”,“并非遗址近旁所产”[11]。这一点十分重要,说明附近的秦岭北坡和山下平地的植被并不完全一样。当时秦岭北坡的森林可能相当稠密。现在还没有发现更多的孢粉可资辨别当时秦岭北坡究竟都长些什么植物,或者更具体是些什么树种。不过由以后的文字记载可以略作补充说明。据《诗经》的记载,则秦岭北坡有桑、杞、栲、枸[12],有条、梅[13],还有苞栎和苞棣[14]。而《山海经》所载的更多,有松、荆杞、棕、楠、粗、橿、丹栗、穀、柞、械、棘等[15],《诗经》记载这些树木的诗篇,最早可能是西周的作品,《山海经》撰著的时期又迟至春秋或战国。能否采用后来文字的记载来说明更为远古的前代情况?在一定程度上这未尝是不可的。上面已经说过,仰韶时期的人们利用石刀、石斧等原始的工具是不能够对自然环境进行巨大的破坏的。就是后来农业生产逐渐发达,人们为了拓展耕地,对于有关的森林可能加以砍伐或焚毁,不过这在秦岭北坡的影响不会太大,应该还保持一定的密度。这样可以适量涵蓄水分,有助于保持浐河的相当水量。浐河在当时水量大,人们可以从中捕获鱼类,就不是没有原因的。浐河如此,和浐河一同发源于秦岭北坡的灞河以及沣河、潏河、涝河等,情况也大致仿佛。

注释:

[1]陕西省地质局第一水文地质队《关中盆地地貌图》。

[2]中国科学院考古研究所沣西发掘队《陕西长安户县调查与试掘报告》,刊《考古》,1962年第六期。

[3]张彦煌《浐灞两河沿岸的古文化遗址》,刊《考古》1961年第十一期。

[4]宋敏求《长安志》卷一一《万年》,又《太平寰宇记》卷二五《雍州》。

[5]《诗·小雅·鱼藻之什·白华》。

[6]《三辅黄图》引《庙记》。

[7]李有恒、韩德芬《半坡新石器时期遗址中之兽类骨骼》,刊《古脊椎动物与古人类》第一卷第四期。

[8]中国科学院考古研究所、陕西西安半坡博物馆《西安半坡》。

[9][10]周昆叔《半坡新石器时期遗址的孢粉分析》,《西安半坡》附录三。

[11]周昆叔《半坡新石器时期遗址的孢粉分析》,《西安半坡》附录三。

[12]《诗·秦风·南有嘉鱼之什·南山有台》。

[13]《诗·秦风·终南》。

[14]《诗·秦风·晨风》。

[15]《山海经·中次五经》。