“封建”名实析议——评冯天瑜《“封建”考论》

——评冯天瑜《“封建”考论》

提 要:本文对冯天瑜的《“封建”考论》提出商榷。指出“封建”概念是历史地变化着的,不应该把用凝固化的老概念去“匡正”人们鲜活的历史认识。中国马克思主义史学工作者在唯物史观的指导下,从中国实际出发,论定战国秦汉以后属于封建社会,并提出“封建地主制”理论。这种认识的正确性,被新民主主义命的胜利所证实,是对马克思主义封建观的继承和发展。把它贬为“泛封建观”,指责它“与马克思封建社会的原论相悖”,是站不住脚的。

关键词:封建;封建地主制;马克思;列宁;社会经济形态

中华人民共和国建立前的中国是半殖民地半封建社会,新民主主义革命的任务是反帝反封建,这是写进了中国共产党纲领的。鸦片战争前的中国是封建社会,既是这个纲领的逻辑前提,也是中国共产党人和马克思主义史学家运用唯物史观考察中国的现实和历史所得出的结论。

但自上世纪末以来这个结论在国内学界受到挑战。冯天瑜的《中华文明史》[1]中有“中国‘封建’制度辨析”一节,是较早提出质疑的一例。李慎之在1993年的一封信中对冯天瑜的质疑表示肯定和赞赏。他说:“滥用‘封建’这个词原来正是政治势力压倒‘知识分子的人文精神’的结果。因为时下所说的‘封建’以及由此而派生的‘封建迷信’、‘封建落后’、‘封建反动’、‘封建顽固’……等等并不合乎中国历史上‘封建’的本义,不合乎从Feudal, Feudalism这样的西文字翻译过来的‘封建主义’的本义,也不合乎马克思、恩格斯所说的‘封建主义’的本义,它完全是中国近代政治中为宣传方便而无限扩大使用的一个政治术语。”并提出“循名责实、正本清源,是所望于后生”[2]。冯天瑜经过几年的努力,于2006年6月推出将近40万字的《“封建”考论》[3],“循名责实、正本清源”做到了家,把秦以后属于封建社会的观点称为“泛封建观”,批评它既不符合“封建”的“古义”和“西义”,亦“与马克思封建社会的原论相悖”,实乃概念之误植;并提出秦至清宜以“宗法地主专制社会”取代“封建社会”之称。批评秦以后属封建社会说的文章多矣,而此书堪称集大成之作。

我属于冯氏批评的“泛封建”论者,冯氏在大著中亦提及拙文《中国“封建”概念的演变及封建地主制理论的形成》[4]。本来很希望从这些批评中获得教益。但粗读了冯著以后,虽然深感其用力之勤,捜求之丰,也赞成其中的一些具体论述,对书中的基本观点却不敢苟同。这个问题不仅牵涉对秦以后两千多年来社会基本性质的认识,而且牵涉到对中国新民主主义革命基本理论的评价,牵涉到用什么历史观进行研究的问题。正如冯先生所说,“兹事体大”,不得不辨。在这里仅提出几点粗浅的意见,以就教于冯先生和广大读者。

一、如何看待中国历史上“封建”概念的演变?

“封建”一词和世间其他一切事物一样,其含义都是历史地变化着的,不应以凝固的观点看待它。这些变化古代即已发生,如从西周的“封邦建国”到秦汉以后“封爵而不治民”的“封建”。进入近代以后,在短短二三十年时间里,“封建”的概念发生了两次“飞跃”:第一次是严复把西欧的“Feudalism”与中国固有的“封建”对译,从此,“封建”被视为在世界各地都经历过的一种社会形态,而不仅仅是我国古代的一种政治制度;第二次随着马克思主义的传入,人们进一步把“封建”看作人类社会的基本生产方式之一。马克思主义的封建观也是发展着的。列宁的封建观是马恩封建观的发展,中国共产党人和马克思主义史学工作者的封建观则是马列封建观的发展。这种发展变化是合理的,反映了人类认识进步的正常过程。

对于“封建”概念的变化,冯先生似乎也是承认的,他罗列了历史上形形色色的“封建”概念,并试图寻找其演绎的轨迹。有的考证搞得相当细。但他只承认“封建”的“古义”和“西义”是合理的,其中“西义”又是最根本的。冯氏的所谓“西义”封建是指西方学者从中世纪早期西欧社会概括出来的以“封土封臣”为主要特点的“Feudalism”。所谓“古义”封建则是指中国古代“封邦建国”的“封建”,由于它与“Feudalism”有某种相似之处,故也附带获得承认。其余的“封建”概念都是对正确的“封建”原义的背离,都是迷误,即所谓“泛封建观”——它不但包括中国学者的秦以后封建社会说,而且包括列宁关于俄国和东方封建主义的论述。因此,要用“封建”的原义去匡正它们,这就是所谓“循名责实、正本清源”。可见,所谓“循名责实”实质上就是否认“封建”概念演变的合理性,要把人们的鲜活的历史认识拉回凝固的古老“封建”概念中去。

我们并不笼统地反对“循名责实”,问题是,循什么名,责什么实?如上所述,由于历史的演化,同一个“封建”的词,在不同学派和不同场合下代表着不同的概念。中国“古义”的封建概念是与“封邦建国”之实对应的,“西义”的封建概念,主要是与西欧中世纪早期“封土封臣”之实对应的[5],马克思主义的封建概念则是指人类历史上一种特定的生产方式或社会经济形态。它虽与西义封建有一定渊源关系,但又有本质的区别。当人们使用作为生产方式或社会经济形态的“封建”概念时,当然不应该刻板地责以“封邦建国”或“封土封臣”之实。中国马克思主义史学工作者认定秦以后属封建社会,正是在后一种意义上使用“封建”这个概念的。不能因为它不符合或不完全符合“封建”的古义和西义而予以否定。

毫无疑问,我们建立和运用名词和概念时,要准确、清晰,要讲逻辑,要前后一贯[6]。但有比这更为基本的东西。唯物主义认为,名和实的关系,即概念与现实的关系,现实是第一性的,概念是第二性的;是概念反映现实,而不是现实反映概念。概念是从现实中抽象出来的。从根本上说,判别一个概念正确与否和正确的程度,不是看它是否符合某种观念,而是看它是否符合实际,是否正确地反映它所涵盖事物的本质,看它对该事物是否具有解释力和解释力的强弱。也就是说,要“循实求名”、“循实验名”,这比“循名责实”更为要紧。

客观世界无限丰富,人们对它的认识没有止境。恩格斯说过:“一个事物的概念和它的现实,就像两条渐近线一样,一齐向前延伸,彼此不断接近,但是永远不会相交。”“概念和现象的统一是一个本质上无止境的过程。”又说:“自从我们接受了进化论的那个时刻起,我们关于有机体的生命的一切概念都只是近似地和现实相适应。否则就不会有任何变化;哪一天有机界的概念和现实绝对符合了,发展的终结也就到来了。”[7]对当前现实的认识是这样,对既往历史的认识也是这样。历史所包含的诸多领域、诸多方面、诸多矛盾及其意义是逐步显露出来的,人们对历史资料的掌握、观察历史的视角和关注点也在发展变化着。历史的概念和理论是人们接触和探究了相应的历史领域和历史现象以后逐步建立起来的,当人们接触和探究了更多的历史领域和历史现象以后,原有的概念和理论就会被突破,这正是历史认识的拓展和深化。人们或者修正原来的概念,或者建立新的概念,或者赋予老概念以新内涵。“封建”概念的变化属于后一种情形。这种变化是完全正常的,没有这种变化才是不正常的。历史和对历史认识的活生生的发展是不应该和不可能用凝固的老概念去封杀的。假如有一天概念发展停止了,历史也就“终结”了。

二、所谓“泛封建观”是否“与马克思封建社会的原论相悖”?

冯氏不但指责“泛封建观”不符合“封建”的“古义”和“西义”,而且指责“泛封建观”“与马克思封建社会的原论相悖”。如果真的这样,列宁、斯大林和苏联学者关于历史上俄国的封建主义、东方的封建主义的理论,中国马克思主义史学家关于秦以后属于封建社会的论证,等等,统统都站不住脚。马克思主义史学恐怕要地震了。这对马克思主义史学工作者来说,当然是严重的指责和挑战。

那么,所谓“马克思封建社会的原论”指的是什么呢?冯氏有一句“点睛”的话——马克思、恩格斯“视西欧封建制为特例”(第232页[8])。也就是说,冯氏认为马恩只承认西欧封建制和西欧式的封建制,否定封建制度的普遍性,否定它一般而言是人类历史发展的必经阶段。

让我们看看,冯氏是如何展开论证的。

1、对《政治经济学批判·序言》一段话的曲解。

马克思、恩格斯的确在不少场合下是从西欧的历史实际出发来论述封建社会的,但他们并没有把封建社会局限于西欧一隅,而是视为人类历史上的主要生产方式之一。在1859年的《政治经济学批判·序言》(简称《序言》)中,马克思在经典性地论述了唯物史观的基本原理之后明确指出:

大体说来,亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是社会经济形态演进的几个时代。[9]

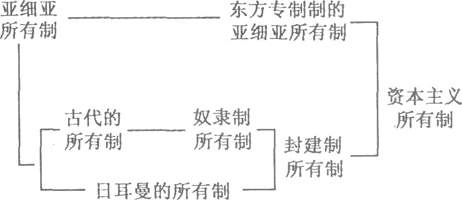

对这句本来很清楚的话,冯氏作了别出心裁的解释:“这一人所熟知的论述,曾被马克思关于人类历史的普世性阶段划分。然而,这只是马克思关于社会经济形态演进的简化表述。马克思在《1857~1858年经济学手稿》中,对前资本主义社会形态则有网络状描述,以简图表示如下:”(第303~304页)

上图引自张凌云《马克思的社会形态理论与当代社会主义》一书[10]。冯氏用它把马克思打扮成他所理解的“多线论”者,为否定封建生产方式的普遍意义、把它解释为“特例”扫除了最大的“障碍”。

这里牵涉到如何正确理解《1857~1858年经济学手稿》中《资本主义生产以前的各种形式》(简称《形式》)与《序言》的关系问题[11]。我们知道,所谓“多线论”的重要支柱是东方特殊论,一般是把“亚细亚”生产方式视为独立于奴隶社会和封建社会之外的特殊的社会形态,比较流行的办法是把《形式》中的亚细亚所有制、古代所有制、日耳曼所有制相比附。把《序言》中亚细亚、古代和封建的生产方式的依次演进说成是并列的关系,其窒碍难通自不待言。张著与此不同,视亚细亚所有制为古代的和日耳曼的所有制的原型,承认它“是一切多少固定的社会的最初的生产方式”[12],但又认为它是东西方双线发展的起点,东方社会并没有像西方社会那样按亚细亚的、古代的、封建的社会形态依次演进,而是由亚细亚所有制发展为“东方专制的亚细亚所有制”[13]。这与“特殊亚细亚生产方式”论异曲同工而花样翻新。张著对《形式》分析的得失,我们且不去评论,当冯氏用基于这种分析的“网络图”去解释《序言》时,就令人莫名其妙了。《序言》明明只有一个“亚细亚”生产方式,“网络图”却把它掰成两半;《序言》明明讲四种生产方式的依次“演进”,“网络图”却把它说成不同路径的“双线发展”——似乎只有这样解释才得马克思主义的真谛。呜呼!马克思如果泉下有知,恐怕要再次声明自己“不是马克思主义者”了。从《序言》的排序看,“亚细亚”生产方式只有一个,它是“古代”之前的一种生产方式;东方社会不等于亚细亚生产方式,不管它变换什么名称,这并不需要什么深奥的考证。论者标榜东方历史的特殊性,其实何止东方!东西方的每个地区和国家都各有其特殊的历史条件和发展道路,问题是在这些特殊性中也包含了某种共同性,没有也不可能特殊到排斥任何共同性的存在。不错,马恩多次谈到东方专制主义以及作为其基础的孤立封闭的“公社”,但主要是就其政治形式而言,并没有把它视为与奴隶社会、封建社会并列的一种社会经济形态。例如他们明确指出:“在亚细亚古代和古典古代,阶级压迫的主要形式是奴隶制,即与其说是群众被剥夺了土地,不如说他们的人身被占有。”[14]并把“东方的家庭奴隶制”和“古代的劳动奴隶制”一起,称之为“充分发展的奴隶制”[15]。可见马恩并没有把东方排除在奴隶社会—封建社会的演进系列之外。

《序言》所表达的这种人类社会几种主要社会经济形态有序演进的思想并不是孤立的,而是一贯的。马克思在其晚年著作《资本论》第三卷中,把建立“在原始共同体的基础上”、“在奴隶生产的基础上”、“在小农民和小市民的生产的基础上”和在“资本主义生产的基础上”的几种生产方式依次并列[16],正好与上引“亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式”相互对应。在以上四种生产方式中,后三种属于阶级社会范畴,就主导的劳动形式或对生产者的剥削方式而言,可分别称为奴隶制、农奴制和雇佣劳动制。在马恩的著作中,无数次论及这三种剥削制度的依次递进,实际上这是《序言》中社会经济形态演进序列的另一种表述[17]。马克思去世以后,恩格斯为执行马克思遗言而撰写的《起源论》中,仍然把古代的奴隶制、中世纪的农奴制和和近代的雇佣劳动制称为“文明时代的三大时期所特有的三大奴役形式”[18],它显然是与《序言》中“古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式”相对应。其中的封建制或农奴制,作为人类历史上主要生产方式之一和主要发展阶段之一,显然被赋予某种普遍性的品格,人们可以用以分析研究世界上其他地区相似的社会结构和社会形态,而不光局限在西欧一地,于是有东欧的封建社会、亚洲的封建社会、非洲的封建社会等等。“特例”说抹杀了这样一个基本事实,它本身不正是与马克思主义相悖的吗?

2、对马克思《给“祖国纪事”编辑部的信》一段话的误读。

1877年马克思《给〈祖国纪事〉编辑部的信》中以下一段话,经常被人引用来证明马恩否认社会经济形态更替的普遍性,冯氏自然不会放过。

我在关于原始积累的那一章中只不过想描述西欧的资本主义经济制度从封建主义经济制度内部产生出来的途径。(按,冯氏引文在这后面删节了一大段,而没有加省略号——笔者)他一定要把我关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论,一切民族,不管他们所处的历史环境如何,都注定要走这条道路,——以便最后都达到在保证社会劳动生产力极高度发展的同时又保证人类最全面的发展的这样一种经济形态。但是我要请他原谅。他这样做,会给我过多的荣誉,同时也会给我过多的侮辱。[19]

冯氏引述马克思的话以后发挥说:“马克思在这里昭示了自己与共性论者(或曰历史发展单线论者)的原则区别,尤其明确地指出:西欧资本主义的起源(即从欧洲中世纪的封建制度演化出资本主义),并非是人类各民族必经的历史道路。”(第305页)

马克思真的否认人类社会发展具有共同性吗?

由于引文是掐头去尾地拼合起来的,人们从中已经不容易看出马克思的话究竟因何而发。要正确理解这段话,不能不简单回顾当时关于俄国发展道路的讨论。原来俄国1861年废除农奴制以后,资本主义有一定发展,其弊端亦即显露,俄国究竟走什么道路,知识界发生了争论。有些人认为可以利用尚存的公社的有利条件,避免资本主义的前途;另一些人认为必须摧毁公社,剥夺农民,走西欧走过的路。后者引述马克思关于资本主义原始积累的论述作为论据。马克思的信批评了后一种意见,反对把他关于西欧资本原始积累具体途径的论述绝对化。他说:“极为相似的事情,但在不同的历史环境中出现就引起了完全不同的结果。如果把这些发展过程中的每一个都分别加以研究,然后再把它们加以比较,我们就会很容易地找到理解这种现象的钥匙;但是,使用一般历史哲学理论这一把万能钥匙,那是永远达不到这种目的的,这种历史哲学理论的最大长处就在于它是超历史的。”[20]对前一种意见,马克思有条件地予以支持。关于这一点,马克思在1881年3月给查苏利奇的信中表述得更清楚。他认为,俄国农村公社只要“肃清从各方面向它袭来的破坏性影响,然后保证它具备自由发展所必需的正常条件”,就可能成为“俄国社会新生的支点”[21]。在俄国农村公社仍然存在而资本主义生产又可以为它提供集体劳动的一切条件的情况下,马克思曾经设想,俄国有可能不通过资本主义的“卡夫丁峡谷”而享用它的一切肯定成果。但他指出,“要挽救俄国公社,就必须有俄国革命”[22]。恩格斯也有类似思想,他说:“如果有什么东西还能挽救俄国的公社所有制,使它有可能变成确实富有生命力的新形式,那么这正是西欧的无产阶级革命。”[23]可见,马、恩的“超越论”是有条件的,并非笼统否定由封建社会过渡到资本主义社会的规律性发展。他们关于俄国社会发展可能的独特道路的理论,同他们关于人类社会发展一般道路的理论并不矛盾,两者是相辅相成的。

由于各种原因,马恩关于俄国可能“超越”“卡夫丁峡谷”的设想未能实现,俄国仍然沿着由封建主义过渡到资本主义的一般道路发展。但不能据此认为马恩这种有条件的“超越论”缺乏科学根据。中国在新民主主义革命胜利后,在无产阶级掌握政权的条件下,由半殖民地半封建社会直接向社会主义过渡,有的民族甚至从原始社会或奴隶社会直接向社会主义过渡。说明一定条件下社会发展阶段的超越是可能的。我们难道能够要求那些近代仍滞留于前封建时代的民族重新走一遍奴隶社会、封建社会的发展道路吗?有人歪曲马列的精神,鼓吹中国应实行“资本主义补课”,我们是坚决反对的。但这和否定社会经济形态有规律的演进毫不相干。只有根本不懂马列的人,才会把社会经济形态依次演进的规律当作一种“宿命”。

我们不赞成所谓“单线论”和“多线论”的划分。马克思主义关于社会经济形态有规律演进的学说,是统一性与多样性的统一,常规性与变异性的统一,共性与个性的统一,不应把这两方面对立起来。我们承认人类历史发展有共同的规律,但不同地区不同民族由于历史条件的差异,具体的发展道路是丰富多彩、千差万别的,可能有“超越”,可能有滞后,也可能有“变异”。当然不可能用一个僵死的模子去框死它。把马克思主义说成“单线论”,或者把它说成“多线论”,都是片面的。

3、对马克思《经济学手稿(1857—1858)》中一段话的误读。

冯著又引述了马克思以下的话:

在现实的历史上,雇佣劳动是从奴隶制和农奴制的解体中产生的,或者象(笔者按,“象”应作“像”)在东方和斯拉夫各民族中那样是从公有制的崩溃中产生的,而在其最恰当的、划时代的、囊括了劳动的全部社会存在的形式中,雇佣劳动是从行会制度、等级制度、劳役和实物收入、作为农村副业的工业、仍为封建的小农业等等的衰亡中产生的。[24]

冯氏认为,这段话说的是“资本主义生产关系(马克思往往表述为‘雇佣劳动’)之前世界各地社会形态的多样性”。“这里马克思将西欧式的封建农奴制与东方及斯拉夫的公有制崩溃后所形成的制度,看作并列平行的制度,它们都是奴隶制向雇佣劳动制转化的过渡形态。这是一个十分重要的世界历史发展思路。”从马克思论著中找到这样一个“多线论”的证据,兴奋之情溢于言表。

冯氏的兴奋未免太早了。“雇佣劳动”怎么能和“资本主义生产关系”划等号呢?在资本主义生产关系出现以前很久,雇佣劳动即已存在。例如,在中国,雇佣劳动的记载始见春秋战国时代,正是农村公社变体——井田制瓦解的时候。但能说这是向资本主义生产关系过渡的形态吗?只有到了资本主义时代,雇佣劳动才成为普遍形式,构成资本主义生产的基础,这就是马恩所称之“雇佣劳动制”或“近代的雇佣劳动制”。“雇佣劳动制”或“近代的雇佣劳动制”和“雇佣劳动”是有差别的,前者一定意义上可与资本主义生产关系互换使用,后者则不能。上引马克思的话意思其实很清楚:雇佣劳动可以从奴隶制、农奴制或东方公有制解体过程中产生,但雇佣劳动作为“……囊括了劳动的全部社会存在的形式”(这才是资本主义生产关系或“雇佣劳动制”)只能在封建制度的衰亡(“行会制度、等级制度、劳役和实物收入、作为农村副业的工业、仍为封建的小农业等等的衰亡”即其表现)中产生。这哪里是把农奴制和东方公有制瓦解所形成的制度并列,视为可以直接向资本主义转化的过渡形态!马克思的话证明了与冯氏希望相反的东西,这大概是冯氏始料未及的。

4、关于马克思对柯瓦列夫斯基的批评和“非贵族式土地所有制与封建主义不相兼容”。

冯氏还用两个专节阐述马克思对滥用“封建”概念的批评。这两节的题目是:(1)马克思批评滥用“封建”(甲)非贵族式土地所有制与封建主义不相兼容;2、马克思批评滥用“封建”(乙)中央集权君主专制与封建主义不相兼容。现在先讨论第一个问题。

冯氏的主要论据是马克思对柯瓦列夫斯基的批评,批评主要针对《公社土地占有制,其解体的原因、进程和结果》一书中对11~17世纪穆斯林征服印度后的“封建化”的论述:

由于在印度有“采邑制”、“公职承包制”(后者根本不是封建主义的,罗马就是证明)和荫庇制,所以柯瓦列夫斯基就认为这是西欧意义上的封建主义。别的不说,柯瓦列夫斯基忘记了农奴制,这种制度并不存在于印度,而且它是一个基本因素。[至于说封建主(执行监察官任务的封建主)不仅对非自由农民,而且对自由农民的个人保护作用(参看帕尔格雷夫著作),那么,这一点在印度,除了在教田方面,所起的作用是很小的];[罗马-日耳曼封建主义所固有的对土地的崇高颂歌(Boden-Poesie)(见毛勒的著作),在印度正如在罗马一样少见。土地在印度的任何地方都不是贵族性的,就是说,土地并非不得出让给平民!]不过柯瓦列夫斯基自己也看到一个基本差别:在大莫卧儿帝国特别是在民法方面没有世袭司法权。[25]

关于中古时代印度社会的性质,我国世界史学界的主流意见是:笈多王朝(约320~540)至戒日王帝国(606~647)是封建制度形成和确立时期。从11世纪初开始,突厥人、阿富汗人、蒙古人相继入侵南亚次大陆,王朝几经更替后,建立了德里苏丹国(1206~1526)。这一时期封建制度发生了很大变化,土地易主,原来封建主的土地收归国有,国家加强了对土地的控制,但土地制度和整个社会的封建性质并没有改变。印度社会的封建性质一直延续到近代西方殖民主义者入侵之时[26]。冯氏引述了朱寰《世界中古史》的意见,肯定了笈多王朝和戒日王帝国建立了封建制度,但却弃朱寰关于德里苏丹国实行封建土地所有制的分析[27]于不顾,认为突厥人入侵后,土地收归国有,实行中央集权,印度已不是封建社会。[28]

鉴于对印度中古的社会性质,学界尚有不同意见,我不是研究世界史的,不打算介入关于印度中古社会性质的具体争论。但从冯氏引以为据的上述引文可以看出,马克思主要是反对把这一时期的印度历史与“西欧意义上的封建主义”、“欧洲封建主义”作机械的类比,并没有对印度的社会性质定性,也没有完全排除这一时期印度存在过封建生产关系。马克思有时还谈到“印度的农奴”[29]。另外,这些论述也不能证明马克思只承认西欧封建制,否定西欧以外存在“封建主义”。因为,如果只有西欧存在封建主义,就没有必要在“封建主义”之前加上“西欧意义上”这样的定语了。事实上,除了西欧的封建社会,马恩还谈到地处东亚的日本的封建制度[30],领土主要在西亚的土耳其的封建制度,地处东欧的波兰的封建制度,领土横跨欧亚大陆的俄国的农奴制等。如果说,日本的封建制度还可以解释为西欧式的话,那么,马恩在其著作中数十次提到俄国的农奴制[31](这无疑是封建性的生产关系),并没有说它是西欧式的封建制度,哪怕是一次!

西欧中世纪早期的确实行过封臣封土制,通过层层分封形成贵族领主的土地等级所有制,法律禁止封地自由转让和买卖。这就是所谓地权的贵族性和非运动性。这是西欧封建制度的重要特点,但能否反过来说非贵族式土地所有制和非运动性土地所有权与封建主义不相兼容呢?不能。有的学者已经指出,不应该把西欧封建地权的“非运动”性质绝对化。事实上,从10~11世纪,在法国、德国和英国先后都有封土出售、转让的事例。12世纪起,不但更加频繁,而且在法国和德国的一些地区,只要封君同意,封臣即可自由出售、抵押、转移封土。这是私有制社会商品货币关系发展的必然结果[32]。由于内部难以克服的矛盾,封土封臣制13世纪以后就走向衰落,出现货币封土制,原来的封土也成为世袭土地,逐渐可以买卖,一些商人也购买土地成为地主[33]。封臣封土制衰落以后形成的这些土地所有制和土地所有者仍然属于封建的范畴。把地权的贵族性和非运动性作为封建社会绝对的标尺并不符合历史实际。至于以“封臣封土”为基石的狭义封建主义概念所依据的史料是否可靠,这种概括是否准确,能否成立,也有西方学者提出了质疑。[34]

马克垚教授指出:“西义”的封建概念的形成,实际上主要只是依据罗亚尔河、莱茵河之间狭小地区9~13世纪的有限材料,并不能够全面反映历史上封建社会的实际。在那以后,人们对封建社会的认识无论从时间上或空间上都已大大拓宽,时间从9~13世纪拓展到18世纪,空间从西欧拓展到东欧和亚非,人们所能利用的材料大大丰富了。在这种情况下,有必要也有可能拓宽封建的概念,拓宽我们对封建社会的认识,而不应把我们的认识停留和固定在“西义”封建概念上。[35]我认为是非常正确的。

5、所谓“中央集权君主专制与封建主义不相兼容”。

冯氏认为,马克思只承认封建等级制,中央集权君主专制与封建主义不相兼容。为了论证这一观点,引证了马克思对柯瓦列夫斯基的如下批评:

到蒙古人的帝国末年,所谓封建化只发生于某些区,在其他大多数区,公社的和私人的财产仍然留在土著占有者的手中,而国家公务则由中央政府所任命的官吏办理。[36]

[根据印度的法律,统治权不得在诸子中分配;这样一来,欧洲封建主义的一个主要源泉便被堵塞了。][37]

马克思在这里批评的仍然是柯瓦列夫斯基将印度历史与西欧封建制度(主要是中世纪早期)作机械类比,不足以作为“中央集权君主专制与封建主义不相兼容”的证据,也不足以作为否定这一时期印度存在封建制度的根据。

我们知道,西欧中世纪早期实行比较严格的封土封臣制,政治权力是多元分散的。西欧中世纪晚期情况已经发生了变化,出现了封建君主专制制度,这应该是学界的共识了。

冯氏不以为然,他说:“有学者在论证泛化封建观时,常举西欧中世纪晚期专制君主制之例,以此说明中央集权的专制君主制是封建主义的题中之义。其实这种论证在逻辑上是有疏误的。从概念内涵的规定性而言,政权由上而下层层封赐,造成政权分裂,这是‘封建’本义……至于封建社会晚期,出现君主专制,分权走向集权,贵族政治走向官僚政治,这正是封建的变性以至衰亡,是‘非封建’乃至‘反封建’的历史走势。”(第317页)为此,他在马克思著作里找到一件自以为能克敌致胜的武器:

现代历史编纂学表明,君主专制发生在一个过渡时期,那时旧封建等级趋于衰亡,中世纪市民等级正在形成现代资产阶级,斗争的任何一方尚未压倒另一方。因此构成君主专制的因素决不能是它的产物……

……君主专制产生于封建等级垮台以后,它积极参加过破坏封建等级的活动……[38]

于是得意地宣布:“把君主专制纳入封建主义的基本内涵,是直接违背马克思本意的”!

很遗憾,又错了!怎么能把西欧的“封建等级制”与封建主义完全等同起来呢?西欧的君主专制确立的确是与旧的封建等级制的衰亡相表里的,在反对旧的封建等级制过程中新兴的资产者还一度与专制王权建立同盟。但封建等级制只是封建政治制度中的一种形式,而不是封建政治制度的唯一形式,取代封建等级制的君主专制也是封建政治制度的一种。法国大革命就是反对当时的封建君主专制的。在《马克思恩格斯全集》中,“封建专制”,包括由此衍生的“封建专制主义”、“宗法封建专制主义”、“官僚封建专制主义”、“封建专制政党”、“封建专制政体”、“封建专制阶级”等等,出现数十次之多。例如在《共产党宣言》中,就有:

法国的社会主义的和共产主义的文献是在居于统治地位的资产阶级的压迫下产生的,并且是同这种统治作斗争的一种文字表现,这种文献被搬到德国的时候,那里的资产阶级才刚刚开始进行反对封建专制制度的斗争。[39]

可见,“把君主专制纳入封建主义的基本内涵”,正是马克思、恩格斯本人啊![40]

还应指出的是,作为封建政治制度一种形式的中央集权,在西欧是出现在封建社会晚期,在另外一些国家,则可能出现在封建社会较早的时期。例如印度笈多王朝,冯氏也肯定它是印度封建制度形成的时代,当时恰恰就是实行中央集权制的[41]。冯氏不觉得他搬起的石头砸到了自己的脚上吗?

综上所述,冯氏所谓“马克思封建社会原论”,是建立在误读和曲解之上的,是主观的臆造。冯氏用“西义”的封建概念来“锁定”马恩的封建观,其实是他自己钻到“西义”封建概念的牛角尖中,当他企图用“马克思封建社会原论”的名义封杀一切“异类”封建概念时,就未免滑稽了。

马恩的封建观是从“西义”封建概念中演化而来的,确实受到“西义”封建概念的影响,有时还沿用“西义”封建的概念[42],而且他们对封建社会的论述往往是从他们熟悉的西欧历史材料出发,难免较多反映西欧封建制度的特殊性,但他们把封建制度视为一种生产方式,而不仅仅是一种政治法律制度,注意探讨其经济基础及其与相应上层建筑的关系,并赋予其封建制度某种普遍性的品格,已经大大超越了“西义”封建概念。

在马恩对封建生产方式经济基础的考察中,尤其值得注意的是对地租的分析和劳动者与生产资料结合方式的分析。我们知道,马克思的最重要的贡献之一是发现了剩余价值,揭示了资本主义剥削的本质。马克思运用这一理论研究前资本主义社会,发现无论古代奴隶制、封建农奴制或资本主义雇佣劳动制,它们作为剥削制度本质上都是对生产者剩余劳动的无偿占有,只是占有的方式各不相同罢了。在资本主义制度下,剩余劳动表现为利润;在封建制度下,剩余劳动表现为地租;在奴隶制下,必要劳动和剩余劳动在形式上无法区分,都表现为为主人的无偿劳动[43]。所以马克思说:“使各种社会经济形态……区别开来的,只是从直接生产者身上,劳动者身上,榨取这种剩余劳动的形式。” [44]地租是封建社会剩余劳动的普遍和正常的表现形式(在资本主义社会里,地租只是超过平均利润的一个余额)。马克思对地租的分析是从西欧等地早期封建社会流行劳动地租开始的。在劳动地租制下,必要劳动和剩余劳动在时间和空间上是分开的,劳动者也往往是比较严格意义上的农奴。但封建社会的地租除劳动地租外,还有实物地租,后来还出现了货币地租。从劳动地租到实物地租,以至货币地租,形式发生了变化,但作为剩余劳动占统治地位的表现形式这一本质没有变,因而仍然属于封建地租的范畴。马克思又指出,封建社会不同于奴隶社会和资本主义社会的另一特点是劳动者仍然占有或多或少的生产资料,具有自己的独立经济[45];在这种情况下,封建地主对劳动者的剥削除了通过掌握土地所有权获取地租以外,还必须借助超经济强制和人身依附关系。与多种形态的地租方式相适应,农业劳动者对土地所有者的依附关系亦存在着多种形态,呈现斑驳的色层。马克思说:

在直接劳动者仍然是他自己生活资料生产上必要的生产资料和劳动条件的“所有者”的一切形式内,财产关系必然同时表现为直接的统治和从属的关系,因而直接生产者是作为不自由的人出现的;这种不自由,可以从实行徭役劳动的农奴制减轻到单纯的代役租。……在这些条件下,要能够为名义上的地主从小农身上榨取剩余劳动,就只有通过超经济的强制,而不管这种强制是采取什么形式。……所以这里必须有人身的依附关系,必须有不管什么程度的人身不自由和人身作为土地的附属物对土地的依附,必须有真正的依附农制度。如果不是私有土地的所有者,而像在亚洲那样,国家既作为土地所有者,同时又作为主权者而同直接生产者相对立,那末,地租和赋税就会合为一体,或者不如说,不会再有什么同这个地租形式不同的赋税。在这种情况下,依附关系在政治方面和经济方面,除了所有臣民对这个国家都有的臣属关系以外,不需要更严酷的形式。在这里,国家就是最高的地主。在这里,主权就是在全国范围内集中的土地所有权。但因此那时也就没有私有土地的所有权,虽然存在着对土地的私人的和共同的占有权和使用权。[46]

由此可见,马克思并没有把自己对封建社会的认识局限在西欧中世纪早期的特殊形式上,从这些论述中决不可能得出只有严格的封土封臣制和严格的农奴制才算封建社会的结论[47]。正是马恩的上述以及其他更多的论述,揭示了封建社会经济基础的本质及其多样性的表现形式,为我们从更深的层次和更宽的视野观察封建社会指明了方向。

19世纪末和20世纪初,列宁在领导俄国革命和世界革命的过程中,研究了俄国和世界各地许多相关的材料,对封建社会作了许多新的论述。例如,列宁在论述徭役经济时指出:

(徭役)经济制度的实质,就在于……这里的剩余劳动和必要劳动在空间上是分开的:农民替地主耕种地主的土地,替自己耕种自己的份地;他们在一星期中有几天替地主干活,其余几天为自己干活。这样一来,在这种经济下农民的“份地”似乎就成了实物工资(用现代的概念来说),或者成了保证地主获得劳动力的手段。农民在自己的份地上经营的“自己的”经济,是地主经济存在的条件,其目的不是“保证”农民获得生活资料,而是“保证”地主获得劳动力。

……这种经济制度的占优势是以下列必要条件为前提的。第一,自然经济占统治地位。……第二,在这种经济下,直接生产者必须分得生产资料特别是土地,同时他必须被束缚在土地上,否则就不能保证地主获得劳动力。因此,攫取剩余产品的方法在徭役经济下和在资本主义经济下是截然相反的:前者以生产者分得土地为基础,后者则以生产者从土地上游离出来为基础。第三,农民对地主的人身依附是这种经济制度的条件……所以,必须实行“超经济的强制”……这种强制可能有各种各样的形式和不同的程度,从农奴地位起,一直到农民等级没有完全的权利为止。最后,第四,技术的极端低劣和停滞……[48]

列宁这些论述,应视为是对封建经济特点的新概括。这一概括没有把西欧中世纪早期的封土封臣制的具体形式作为封建经济的基本特点,而是突出了不同于资本主义的剩余价值的榨取方式、突出了人身依附关系和超经济强制等,它体现了马恩封建论的精髓,显然与上引马克思在《资本论》等著作中所作的分析一脉相承。

冯氏称列宁的封建观为“泛封建论”的“祖义”(第231页),也就是视之为“泛封建论”异端的始作俑者。如果撇开作者的贬义,从正面理解,那是有一定道理的。因为列宁确实是突破了西义封建概念的狭隘眼界,故能用更宽阔的视野考察世界其他地区相似的社会形态,对东方社会的封建性质做出明确的论定,并首次指出当时中国社会的半封建性质。但列宁的所有这些论述都是在新的条件下对马克思恩格斯封建观的继承和发展。把列宁和马恩对立起来,认为他的封建观是对“马克思封建社会原论”的背离,则是十分荒唐的。

三、为什么秦以后属于封建社会的理论被广泛接受?

为什么秦以后属于封建社会的理论被广泛接受?按冯氏的看法,是“外铄”的结果,是靠精英和领袖吹出来的。陈独秀倡言“反封建”是受了日本的影响,蔡和森、瞿秋白等人对中国社会封建性质的认定是受了苏俄的影响,而起关键作用的则是列宁“泛封建观”在中国的传播,最后毛泽东拍了板,使“泛封建观”得以普及。在作者看来,一种社会观念的形成及其获得社会的广泛认同,其根源不必从社会现实基础和现实需要去寻找,而只需求之精英的头脑,群众只是被动的接受体,是跟着起哄的“阿斗”。这难道不是典型的唯心主义的精英史观吗?[49]

事实是怎样的呢?

我在《中国“封建”概念的演变和封建地主制理论的形成》一文中曾经指出:中国人对鸦片战争前后中国社会封建性质的认识,经历了一个从现实到历史的逆向考察的过程。它得以完成,即由感性认识上升为理性认识,马列主义唯物史观的传播和指导起决定作用,其中列宁关于中国社会是“半封建”社会的思想,影响尤著。不过,中国的先进分子对当时社会封建性质的揭示,早在列宁以至马恩的有关论述传到中国以前[50]即已开始。我举出了两个证据。一是陈独秀在1915年已指出“固有之伦理、法律、学术、礼俗,无一非封建制度之遗”[51];二是陶履恭1918年在就江苏省震泽镇农民状况的调查指出当时的农民与欧洲封建社会的农奴“不见有何分别”[52]。

关于陈独秀的“反封建”思想,冯氏认为是从日本传过来的“泛封建观”。我则认为陈独秀的封建论虽然可能受到日本人影响,但更重要的是有其本土根源。陈独秀在接受马克思主义之前,其封建观受严复的影响似乎更大些。严复根据甄克思的理论,认为人类都要依次经过图腾社会、宗法社会进入国家社会(或称军国社会),而封建社会则是宗法社会转入国家社会过程中的一个阶段。据此,封建社会应是宗法社会的晚期。如西欧就是在相当于中国唐宋时期才进入封建社会,而一二百年前已转为国家社会。中国则由唐虞以迄于周是封建社会,也是典型的宗法社会。秦始皇实行郡县制,已有向军国社会转变的苗头,却没有能够实现这一转变,以至宗法社会(严复认为是“宗法居其七,军国居其三”)又延续了两千多年。为什么“在彼则始迟而终骤,在此则始骤而终迟”?这正是使严复疑惑和感慨,“所为数番掷管太息,绕室疾走者也”[53]。由此看来,在严复的心目中,宗法和封建是有密切联系,以至互为表里的。为什么秦以后未能由宗法社会转为军国社会?与严复关系十分密切的夏曾祐归因到孔子的理论——孔子“以宗法定君权”,“故君权存,宗法亦随之而存。”[54]后来陈独秀等斥两千年来所奉行的孔教为“封建时代”道德、礼教、政治的渊薮,把宗法社会与“封建时代”“封建制度”等并列,实与严复、夏曾祐的思想一脉相承,并不背离严氏的封建观,而是它的继承和推衍。当然,更根本的是他对当时社会与文化分析所得出的认识。至于陶履恭,即著名的社会学家陶孟和,五四运动的学生领袖之一,更是直接从社会调查和中外比较中得出中国社会具有封建性的结论。陶孟和在当时和后来相当长的时期内并非马克思主义者,而是属于自由主义的左翼。这恐怕与所谓列宁的“泛化封建观”没有什么关系吧!

我并不否认马列主义的传播对中国共产党人封建观形成的影响,但是,这种影响是通过中国的内因而起作用的。我曾指出:“当时从国外传入的理论思潮是各式各样的,中国共产党人是经过比较和鉴别,经过思考和观察,而得出自己的结论的。这一结论并非突然发生的,它与“五四运动”以前先进的中国人对当时社会封建性的认识一脉相承,可见,它植根于中国人自己对现实社会的考察,早有思想基础,故能‘一拍即合’。把这种认识说成是外铄的,是十分皮相看法。马克思主义并没有‘制造’出中国的封建社会,只是为中国人认识这种封建社会提供了思想武器。”[55]我仍然坚持这种观点。

在马克思主义指导下,中国共产党形成了自己的反帝反封建的新民主主义革命纲领,获得广大人民群众的拥护,中国当时的社会是封建社会的观念也迅速在人民群众中普及。冯氏谓中国社会史论战是“‘封建’概念泛化正式展开”时期。其实,中国社会具有严重封建性的认识和带“封建”术语的流行是在这以前的大革命时期,当然,我并不同意所谓“泛化”之说。在中国社会史论战刚开始时,王亚南就说过:“所谓‘封建军阀’‘封建思想’一类术语,早就流行于一般文人学士之口。”[56]陈嘨江后来也说过:“封建说法之所以繁盛的原因,当回溯1925—1927革命的时候,那时把一切旧的都看作封建的,因而亦在被打倒之列”[57]。影响所及,甚至蒋介石与冯玉祥吵架时,骂他是“封建军阀”。为什么这种观念如此迅速地被群众接受?因为它符合中国的实际,能够解释当时中国社会的各种现象,因为当时的中国这种与五四运动倡导的民主科学精神相悖的封建事物触目皆是、触手可及。不能认为群众是糊涂虫。在某种意义上,许多学者的认识不仅落在共产党人后头,而且落在群众的后头。

大革命失败后,中国共产党内对当时的社会性质发生了争论,但争论的内容不是中国有无封建社会,而是当时中国仍然停留在半封建社会还是已经超越封建社会。中共六大再度肯定了中国社会的半殖民地半封建性质,在惊涛骇浪中为中国革命把握了正确的航向。由于陶希圣等人向六大结论的发难而引起的中国社会史论战中,中国共产党人和许多马克思主义史学家主张秦汉以后的中国属于封建社会,这既是中共新民主主义革命纲领的逻辑前提,也是以马克思、恩格斯、列宁的的封建观为武器对中国历史实际深入考察的结论。他们论证主要着眼于剥削方式,指出战国秦汉以后地主向农民收取封建性的实物地租,同时长期保存了劳役地租的残余,又实行超经济强制等等[58],完全符合马克思主义的基本精神。在论战中,虽然有的学者囿于从西欧中世纪早期封建社会所得出的褊狭认识,或某种政治的原因,提出所谓“商业资本主义社会”说、“专制社会”说等,但他们都不能否定秦以后的中国社会存在着封建势力、封建剥削和封建关系。经过论战,秦以后非封建社会的各种论调受到了批评而渐趋衰微,秦以后属封建社会的观点为越来越多的人所接受。要知道,中国共产党人和马克思主义史学家的主张所取得的这些胜利,是在中国共产党人受到国民党反动派的残酷镇压和围剿的条件下发生的,把这说成是“外铄”、“政治势力压迫……的结果”,不是天大的笑话吗!

应该指出的是:在社会史论战中和以后的研究中,许多马克思主义史学家注意马克思主义基本原理与中国历史实际的结合,这尤其体现在秦以后是“地主制封建社会”这一理论观点上,它已逐步成为中国史学界对秦以后中国社会性质认识的主流。

上文谈到,马克思恩格斯把封建制度视为人类历史上的主要社会经济形态之一,揭示其经济基础的本质特点和表现形式的多样性。但马恩较多从他们比较熟悉的西欧历史实际谈论封建社会,没有系统总结封建社会的不同阶段和不同类型。马克思敏锐地指出“小农业和家庭工业的统一”是中国“生产方式的广阔基础”[59],但并没有对中国社会进一步明确的定性。他对中国历史和现实的社会毕竟了解不够多。列宁总结了“徭役经济”的实质和四个前提,由于它已超越了西欧的范围,所以更具普遍意义,但毕竟是对领主农奴制类型封建社会特点的概括。列宁又明确指出当时中国社会的半封建性质,但他列举的中国封建制度的表现,如农业生活方式和自然经济占统治地位,农民被束缚在土地上等,仍然属于一般性的[60]。全面论定中国封建制度和揭示中国封建经济特点的任务,历史地落到中国马克思主义史学家身上。

中国马克思主义史学工作者在研究和讨论中指出了中国秦汉以后的封建社会不同于西欧等地的封建领主经济的许多明显特点。例如,商品货币关系比较发达,商业资本相当活跃,不同于西欧中世纪早期严格的自然经济。土地可以买卖,劳动力在一定程度也可以自由转移,不同于西欧中世纪早期“非运动性”的土地所有权。地主主要不是通过封赐、而是通过买卖形成。商人、高利贷者与地主是“通家”、是“伙伴”,地主经济的再生机能与商业资本本身的再生一致。基本的阶级关系表现为地主与农民的关系,而不是领主与农奴的关系。地主主要把土地出租给农民耕种,收取实物地租,而不是像西欧中世纪早期那样领主把份地授予农民,让农民在自己的自营地上服役。地主阶级的经济权力和政治权力是分离的,地主不像领主那样拥有对农民的直接统治权。农业劳动者对土地和土地所有者的依附相对较轻,但仍然存在不同程度的人身依附关系和超经济强制。与这种经济基础相适应的是中央集权的封建国家和官僚制度,而不像西欧中世纪早期那样统治权力分散和多元化。等等。

这种情况曾经使一些学者感到疑惑:具有这样特点的社会算不算封建社会?尤其是比较发达的产品货币关系和中央集权的政治制度,似乎与他们心目中以严格的自然经济和分散的多元化的政权形式为标志的“封建社会”不相容。其实,严格的自然经济和分散的多元化的政权形式,以及“非运动性”的土地所有权等,只是西欧中世纪早期的特征,并非贯穿于西欧封建社会的全过程,更不足以涵盖世界各地封建社会的情况。中国战国秦汉以后商品经济虽然有较大的发展,但仍然是作为自然经济的补充存在的。构成当时经济最广阔的基础的小农经济,虽然包含了或多或少的商品生产的成分,但仍以自给性生产为其基础和依托,本质上属于自然经济的一种类型。集权式的君主专制,在西欧中世纪晚期也曾存在,马恩亦称之为“封建专制”,可见,政权形式的集中或分散,并非判别是否封建社会的标准。一个社会是否属于封建社会,主要看它的经济基础。秦汉以后的中国,建立在地主土地所有制基础上的地租是榨取剩余劳动的主要方式,存在程度不等的人身依附和超经济强制,农民所受的剥削甚至比西欧中世纪农奴还重,这完全符合马克思所定义的封建社会。但又属于与西欧中世纪的封建社会不完全相同的另一种类型。由于它以不同于领主经济的地主经济为主要基础和基本特征,故称为“封建地主制”[61]。

有的史学家一度以“官僚主义封建社会”命名秦以后的社会,后来放弃了这一名称,而改称“地主经济封建社会”。为什么呢?因为,“官僚主义”或“专制主义”着眼于上层建筑,不如“地主经济”能够揭示经济基础的本质。而且正因为地主没有直接统治农民的权力,因此需要一个中央集权的官僚机构代表地主阶级行使统治的权力。可见,地主经济是中央集权官僚政治的基础。

有的史学家曾经以“变态封建社会”命名秦以后的社会,这一名称也没有获得普遍的认同。因为所谓“变态”是相对于西欧中世纪而言的,是把西欧封建社会作为典型和样板,没有摆脱西欧中心论的阴影。中国是幅员辽阔历史悠久的东方大国,封建社会存在的时间比西欧长,其形成基本没有受到外来因素的重大影响,由于拥有比较发达的商品经济,由于农民有较多的自主权和较高的积极性,经济发展长期处于世界的前列。如果我们从只有西欧才是封建社会正宗的狭窄眼界中解放出来,不难看出,中国封建社会比西欧封建社会更发达,更先进,更具典型意义。

可见“封建地主制”理论既体现了马克思主义的基本原理,又深刻地反映了中国的历史实际,这岂是只会从马克思主义经典著作中寻章摘句者所能为?这一理论获得广泛的认同绝非偶然。在中国这样一个东方大国揭示了一种不同于西欧封建领主制的更具典型意义的封建社会新类型,不能不大大丰富了人们对封建社会的认识,标志着马克思主义封建观的新发展,在马克思主义史学发展史上具有重大的意义。

经过长期的研究和论战,秦以后中国属于封建社会,不但成为马克思主义史学工作者的共识,而且获得了许多原来并不信奉马列的学者的认同,可以举出的例子太多了。当然,国内外也有一些非马克思主义学派的学者没有接受马克思主义封建观,因而也没有接受秦以后封建社会说。这并不奇怪。我们尊重这些先生的学术观点。但是不能反过来据此否定马克思主义封建观和秦以后封建社会说。如果这种论证方法能够成立,我们是否也可以举出相反的例证来否定这些先生的观点呢?

把参加论战的中国学者,把中国共产党的领袖统统贬为“教条主义”、“西方中心论”,把苏联史学界、列宁、斯大林统统贬为教条主义,统统都是“泛封建论”者,打击面是否太宽了?在我看来,死抠马克思恩格斯的个别词句,把自己的认识锁定在所谓“西义”封建概念中,用西方某一时期形成的狭窄的特定概念量裁中国的历史,量裁中国人在实践中形成的鲜活的历史观念,才是真正的教条主义,才是“西方中心论”,才是骨子里的“西化论”。

秦以后是否封建社会,从来就不仅仅是书斋中的问题,不仅仅是单纯的概念之争。在新民主主义革命时期,它是和民主革命走什么道路的问题联系在一起的。当前,国内外学界对“封建”这一概念有不同认识,这种不同认识,不但存在于马克思主义学派和非马克思主义学派之间,而且存在于马克思主义学派内部。但在中国,这种分歧又不是简单的概念之争,因为它牵涉到肯定还是否定中国新民主主义革命的历史,肯定还是否定中国马克思主义史学的问题。

判断某种观念或概念能否成立,归根结底需要实践的检验。中国共产党人和马克思主义史学工作者经过调查和研究,认定鸦片战争前的中国是封建社会,鸦片战争以后沦为半封建半殖民地社会,并据此制定了新民主主义革命的纲领。中国人民在这一纲领的指导下取得了新民主主义革命的胜利,这已经雄辩地证明了中国共产党人和马克思主义史学工作者对鸦片战争前后中国社会性质认识的正确,这难道还有什么疑义吗!从根本上否定这种认识和概念,欲置中国共产党新民主主义革命理论于何地?又将置自己于何地?

2006-11-15初 稿

2006-11-23第一次修改

2006-11-26第二次修改

2006-11-29第三次修改

2006-12-11第四次修改

2006-12-14第五次修改

原载《史学理论研究》2007年第2期

注释:

[1] 上海人民出版社1990年。

[2] 李慎之:《“封建”二字不可滥用》,载《中国的道路》,南方日报出版社2000年版。

[3] 冯天瑜:《“封建”考论》,武汉大学出版社2006年2月。

[4] 《历史研究》2003年第2期。

[5] 这是就后来被译为“封建”的“feudalism”的初义而言的,其实“西义”的“封建”也是历史地发展着的,其内涵经历了由法律政治制度到社会或社会形态的变化。不同的学者对“封建”的内涵有不同的认识,有狭义的“封建”,也有广义的“封建”。参见马克垚《中西封建社会比较研究·导言》,学林出版社,1997年。

[6] 顺便指出,冯氏在批评“泛封建观”时往往违反了概念、理论要前后一贯的原则。举例说,中国马克思主义史学工作者对严复用“封建”对译“Feudalism”评价不一。有反对的,如侯外庐,认为这种对译是“语乱天下”,他把“封建”看作一种生产方式,主张秦以后才进入封建社会。也有赞成的,如晁褔林,誉为一种创造,但理由仍然是认为它符合马克思主义生产方式的理论,他也主张秦以后属封建社会,不过是从先秦延续下来的。看法虽异,标尺则一,都遵循马克思主义的封建观。因而都主张秦以后为封建社会,即冯氏所贬的“泛封建观”。冯氏是认同严复的对译的,他对晁说表示赞同,这还说得过去;奇怪的是,冯氏又引述侯外庐批评严译的“语乱天下”说为论据,岂非自相矛盾?而且侯、晁二氏的主张正是冯氏所批的“泛封建观”,两者如何捏合在一块呢?这反映作者批“泛封建观”过程中的实用主义和逻辑的混乱。从下文的分析可以看出,冯著中混淆概念、不讲逻辑是屡见不鲜的。

[7] 恩格斯《致康拉德·施米特》(1895年3月12日),《马克思恩格斯全集》第39卷第408、410、411页,人民出版社1974年。

[8] 引文在《“封建”考论》中的页码。后文引用冯先生的话,均出此书,仅标明页码。

[9] 《马克思恩格斯选集》第2卷第33页,人民出版社1995年版。

[10] 见该书第29页,武汉出版社,1999年。

[11] 《形式》和《序言》主旨不一样,《形式》主要是论述“原始所有制”中劳动者与劳动的客观条件统一的各种形式:亚细亚所有制、古代所有制、日耳曼所有制。它们都属于“原始所有制”范畴,不能简单地与《序言》中的亚细亚、古代和封建的生产方式比附。由于当时还没有发现“原生态”的原始社会的标本,马克思是分别利用已经进入阶级社会的东方社会、古代社会和中世纪社会中的次生型公社或公社残余作为素材,通过抽象和“拼合”,来“复原”“原始所有制”的。在亚细亚、古代、日耳曼诸形式中,亚细亚公社形式最为古老,保存时间最长,故马克思把人类原始社会形态概括为“亚细亚生产方式”。从这个意义上说,《形式》所述与《序言》揭示的人类社会经济形态演进系列是一致的。了解马克思的这种研究法,把现存的、被歪曲的或萎缩了的公社形态,和经过矫正的复原后的公社所有制形式区分开来,是正确理解马克思在《形式》及其他著作中有关论述的关键之一。关于这个问题,本人1984年的论文《马克思恩格斯原始社会理论的若干问题》(载《中国社会科学院经济研究所集刊》,中国社会科学出版社,1987年)曾经有所探讨。当前史学界对亚细亚生产方式仍有不同看法。但从《序言》的排序看,“亚细亚”生产方式只能是“古代”生产方式之前比较原始的一种生产方式。

[12] 《马克思恩格斯全集》第46卷(上),第44页,人民出版社1979年。

[13] 张凌云《马克思的社会形态理论与当代社会主义》第二章“马克思的所有制社会形态理论”。

[14] 恩格斯:《英国工人阶级状况》美国版序言,《马克思恩格斯全集》第21卷,第387页,人民出版社1972年版。

[15] 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷第153页,人民出版社1972年。

[16] 《马克思恩格斯全集》第25卷第363页,人民出版社1974年。

[17] 早在1849年的《雇佣劳动与资本》中,马克思就说过:“各个人借以进行生产的社会关系,即社会生产关系,是随着物质生产资料,生产力的变化和发展而变化和改变的。生产关系总合起来就构成为所谓社会关系,构成所谓社会,并且是构成为一个处于一定历史发展阶段上的社会,具有独特的特征的社会。古代社会、封建社会和资产阶级社会都是这样的生产关系的总和,而且每一个生产关系的总和同时又标志着人类历史发展中的一个特殊阶段。”(《马克思恩格斯全集》第6卷,第489页,人民出版社1961年版)这可视为对社会形态有序演进思想的最早的表述。

[18] 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,载《马克思恩格斯选集》第4卷第172页,人民出版社1972年。

[19] 马克思:《给“祖国纪事”杂志编辑部的信》,《马克思恩格斯全集》第19卷第129~130页。

[20] 马克思:《给“祖国纪事”杂志编辑部的信》,《马克思恩格斯全集》第19卷第131页。

[21] 马克思《给维·伊·查苏利奇的信》,《马克思恩格斯全集》第19卷第269页,人民出版社1963年。

[22] 马克思《给维·伊·查苏利奇的复信草稿》,《马克思恩格斯全集》第19卷第430~452页,人民出版社1963年。

[23] 恩格斯:《流亡者文献》,《马克思恩格斯全集》第18卷第620页,人民出版社1964年。

[24] 马克思:《经济学手稿(1857—1858)》,载《马克思恩格斯全集》第46卷上册第14页,人民出版社1979年。冯著在该引文注释中称出处为《马克思恩格斯全集》第30卷第14页,误。

[25] 《马·柯瓦列夫斯基〈公社土地占有制,其解体的原因、进程和结果〉一书摘要》,载《马克思古代社会史笔记》第78页,人民出版社1996年版。

[26] 例如,1970年代人民出版社出版周一良、吴于厪主编的《世界通史》,1986年吉林文史出版社出版朱寰著《世界中古史》修订本,2004年人民出版社出版的刘明翰主编《世界通史·中世纪卷》,均持这种观点。

[27] 朱寰指出:德里苏丹国“实行国有土地制。但除了苏丹直辖地伊斯兰教特权阶层和清真寺领地外,绝大部分国有土地以伊克塔(即采邑)的形式分封给军事贵族占有,享用所封土地的租税。种地的农民一般要缴产量三分之一到二分之一的土地税,此外还有花样繁多的苛捐杂税和各种劳役。伊克塔最初只限领受者终身享用,死后归还苏丹。但十四世纪中叶以后,采邑也逐渐变为封建贵族的世袭财产。……”(《世界中古史》修订本,第336页,吉林文史出版社,1986年)如果这些描述是确切的话,当时社会的封建性质是明显的。

[28] 冯氏在引述他人著述时,往往按照自己的需要任意裁割,此为一例。上文提到引述侯外庐批评用“封建”对译“Feudalism”是“语乱天下”,亦是一例。此类例子还可以举出不少。如冯氏引述王亚南1931年发表于《中国社会史论战》第一辑《封建制度论》,作为批“泛封建论”的论据。在这篇文章中,王亚南确实是主张中国封建社会战国时代已经崩溃,但这并非建立在深入研究基础上的作品。稿子发出后,王亚南觉得不妥,致函《读书杂志》主编王礼锡要求收回;无奈文稿已经发排。在1935年编译的《中国社会经济史纲》中,王亚南正式宣示已经改变了的观点,指出西周是“初期封建制度”,秦以后是“官僚主义封建制度”,春秋战国为过渡时期。并对为什么说秦以后中国仍然是封建社会作了解释。以后,他又接受了“地主经济封建制度”的观点。在1948年初版《中国官僚政治研究》中,王亚南对自己原来的战国封建制度瓦解说作了一番检讨。在1954年出版的《中国地主经济封建制论纲》中,王亚南全面阐述了“地主经济的封建制”不同于“领主经济的封建制”的特点,为“封建地主制”理论的建设做出了贡献。冯氏把王亚南已经抛弃的观点引以为据,而对他后来的自我批评不置一词,表现了以己意取舍,为我所用的实用主义作风,这样做,对前贤也是不恭的。

[29] 在《资本论》第二卷中有以下一段话:“不论商品是建立在奴隶制基础上的生产的产品,还是农民的产品(中国人,印度的农奴),还是公社的产品(荷属东印度),还是国家生产的产品(如从前在俄罗斯历史上出现的以农奴制为基础的国家生产),还是半开化的狩猎民族的产品等等,它们总是作为商品和货币,同表现产业资本的货币和商品相对立,既进入产业资本的循环,在剩余价值作为收入花掉时,也进入商品资本所包含的剩余价值的循环,也就是说,进入商品资本的两个流通部门。”(着重号为引者所加)(第216~217页,人民出版社1975年)

[30]马克思在以下一段文字(“在欧洲一切国家中,封建生产的特点是土地分给尽可能多的臣属。同一切君主的权力一样,封建主的权力不是由他的地租的多少,而是由他的臣民的人数决定的,后者又取决于自耕农的人数。”)的注释中说:“日本有纯粹封建性的土地占有组织和发达的小农经济,同我们的大部分充满资产阶级偏见的一切历史著作相比,它为欧洲的中世纪提供了一幅更真实得多的图画。”(《资本论》第一卷第785页,人民出版社1975年)

[31] 马克思还撰写过《关于俄国废除农奴制的问题》的文章,载《马克思恩格斯全集》第12卷。

[32] 陈兆璋:《创造性地坚持唯物史观——关于世界中世纪史几个问题的再认识》,载《世界中世纪史散论》,厦门大学出版社,2003年。

[33] 马克垚:《中西封建社会比较研究》,学林出版社1997年。

[34] 例如,苏姗·雷诺兹1994年出版的《封土与封臣》指出,以封君、封臣为代表的那种封建主义,在西欧主要是在12世纪以后才出现的,它的出现并不是王权微弱、无政府状态的结果,相反它是国家机构加强、法律制度发展的产物。参看马克垚:《马克•布洛赫〈封建社会〉中文版序言》,黄春高:《有关封建主义研究的新动向——苏姗·雷诺兹的〈封土与封臣〉及其他》《世界历史》1999年第5期。

[35] 马克垚:《中西封建社会比较研究·导言》

[36] 《马·柯瓦列夫斯基〈公社土地占有制,其解体的原因、进程和结果〉一书摘要》,载《马克思古代社会史笔记》,人民出版社1996年版,第79页。

[37] 《马·柯瓦列夫斯基〈公社土地占有制,其解体的原因、进程和结果〉一书摘要》,载《马克思古代社会史笔记》,人民出版社1996年版,第68页。

[38] 《马克思恩格斯全集》第4卷第341~342页,人民出版社1965年。

[39] 《马克思恩格斯全集》第4卷第495页,人民出版社1965年。

[40] 李慎之认为“封建”与“专制”是不相容的。他说:“时下流行的看法是,封建主义束缚以致压杀了中国知识分子的人文精神。我的看法则相反,造成这种结果的是专制主义而非封建主义。历览前史,中国的封建时代恰恰是人性之花开得最盛最美时代,是中国人的个性最为高扬的时代。只要打开《左传》和《战国策》一看,就会发现在那个真正的封建时代有那么多铁铮铮的汉子以至妇女。你甚至会纳闷,中国人后来是不是堕落了?/ 我还记得小时候曾读过梁启超为想振起中国民族精神而编的一本传记集:《中国之武士道》。其取材大多来自于春秋战国。彼时除了荆柯、聂政这样的武士而外,文士如鲁仲连、颜斶也是后世不多见的人物,更不用说孔、孟、老、庄了。老实说,上述我最推崇的中国人恰好就是中国封建时代的人,那么尊严,那么‘强哉矫’。其后如《世说新语》中所描绘的六朝名士,《宋明学案》中所表现的道学先生,当然各有其可贵的风度、气象,然而总的来说要比那些封建时代的人物疲弱多了。”冯天瑜先生非常欣赏李氏之言。李慎之在这里是按中国“古义”谈“封建”的。姑不论中国古“封建”时代是否“人性之花开得最盛最美”,他的论证却是偷换了概念。因为他举的例子所在的春秋战国恰恰是古“封建”瓦解的时代,也就是我们所说的“封建地主制”开始萌生逐步形成的时代。

[41] 刘明翰称:“笈多帝国实行中央集权制。统治者以巴特里普他拉(华氏城,又称巴连弗邑)为首都,将全国划分为若干省,省下置县。分别派总督和县长治理,这些官吏都从国王府库中领取俸禄。”(《世界通史·中世纪卷》第258页,人民出版社,2004年)

[42] 例如,在《哲学的贫困》(1847年上半年)中,马克思曾经说过:“封建主义一开始就同宗法式的君主制对立;可见它并不同当时还不存在的竞争对立。难道由此就可以得出结论,说竞争同封建主义并不对立吗?”(《马克思恩格斯全集》第4卷第176页,人民出版社1965年)。这里的“封建主义”就是沿用了“西义”的封建概念。上引马克思批评柯瓦列夫斯基的引文中也有类似情况。

[43] 按,这里主要是指“古典奴隶”或“物化奴隶”。

[44] 《马克思恩格斯全集》第23卷第244页。

[45] 在奴隶社会中,奴隶和生产资料一起作为主人的财产而存在;在资本主义社会,劳动者与生产资料彻底分离,成为除了自己的劳动力以外一无所有的雇佣奴隶。

[46] 马克思《资本论》第3卷第890~891页,人民出版社1975年。

[47] 马克思曾明确指出:“在英国,农奴制实际上在十四世纪末期已经不存在了。”(《资本论》第1卷第784页,人民出版社1975)恩格斯在1882年12月16日给马克思的一封信中也说过:“你关于农奴制在十三和十四世纪几乎全部——在法律上或事实上——消失的意见,使我最感兴趣,……“(载《马克思恩格斯全集》第35卷第124页,人民出版社1971年)封建社会里的农业劳动者并非清一色的农奴,马克思也说得很清楚。例如,大家喜欢引用马克思以下一段话:“在欧洲一切国家中,封建生产的特点是土地分给尽可能多的臣属。同一切君主的权力一样,封建主的权力不是由他的地租的多少,而是由他的臣民的人数决定的,后者又取决于自耕农的人数。”(《资本论》第1卷第785页,人民出版社1975年)从中可见,即使是欧洲中世纪,除了典型的农奴以外,还有为数不少的自耕农。这往往被人们忽视了(例如,冯氏在引用马克思的这段话时,就把后面一句落掉了)。附属于领主的自耕农属于封建生产关系的范畴,附属于国家的自耕农,也应作如是观。又据近人研究,英国完成封建化后进入封建社会繁荣期的13世纪,农奴户与自由佃农户之比为3:2,以至更低。参见陈兆璋前揭文。

[48] 列宁:《俄国资本主义的发展》,《列宁全集》第3卷第160~162页,人民出版社1984年。

[49] 李慎之声称,秦以后属封建社会说的流行是“政治势力压倒‘知识分子的人文精神’的结果”,甚至说这是“一犬吠形,百犬吠声”(《“封建”二字不可滥用》,载《中国的道路》,南方日报出版社2000.年),他站在什么立场上说话,不是很清楚吗!

[50] 列宁最初在1912年的一篇文章中提出中国是“半封建”社会的观点,但该文当时没有翻译过来,他的这种思想是二十世纪二十年代初通过共产国际文件传到中国的。中国先进分子最早对马克思主义的系统介绍是在1919年5月出版的《新青年》第6卷第5号,其代表作是李大钊《我的马克思主义观》。

[51] 《新青年》第一卷第一号《敬告青年》。

[52] 《新青年》第四卷第三号(1918年3月15日)张祖荫口述、陶履恭记录的《社会调查》。

[53] 严复译《社会通铨·译者序》,商务印书馆,1981年。

[54] 严复译《社会通铨·夏曾祐序》,商务印书馆,1981年。

[55] 见拙文《中国“封建”概念的演变和封建地主制理论的形成》。

[56] 《中国社会史论战》第一辑第39页,《读书杂志》1931年第1卷第4、5期合刊。

[57] 《西汉社会经济研究·导言》,新生命书局,1936年

[58] 这些观点,在李立三的《中国革命之根本问题》中的第2节“封建势力与封建制度”(该文载《布尔什维克》第3卷2、3合期,4、5合期,1930年3月15日,5月15日出版)和朱新繁《关于中国社会的封建性的讨论》(载《读书杂志·中国社会史的论战》第一辑)中,有比较集中的论述。详见拙文《中国“封建”概念的演变与封建地主制理论的形成》。

[59] 马克思《资本论》第3卷第373页,人民出版社1975年。

[60] 列宁:《中国的民主主义和民粹主义》,《列宁全集》第21卷第429页,人民出版社1990年。

[61] 根据上述分析,我们认为用“封建地主制”概括战国秦汉以后的中国社会形态,是科学的。这里所说的“封建”,不同于中国古义的封建,也不完全同于“西义”的封建,属马克思主义的封建概念。用中国古已有之的“封建”对译西欧的“Feudalism”是否妥当,见仁见智,尽可以讨论。即使认定这种对译不贴切,也不影响我们在马克思主义封建观的意义上使用这一概念。而且已经约定俗成,改动不但没有必要,而且会徒增纷扰,造成混乱。至于冯氏要以“宗法地主专制社会”取代秦汉以后“封建社会”之称,所谓“宗法”、“地主”、“专制”,哪一件与“封建”脱离得了干系?都可以概括在“封建”之中,用几个并列的因素指称一种社会形态,反而会模糊最基础的东西和总体的面貌。就当时中央集权官僚制度的政治形式而言,恐怕也不是“专制”一词所能涵盖的。